Carcassonne – oppidum gallicum

heißt die größte mittelalterliche Festungsstadt Europas, 24 Kilometer nördlich von Limoux, an der Straße vom Mittelmeer zum Atlantik gelegen. Mit “oppidum” haben die Römer ihre befestigten Landstädte bezeichnet.

Die Altstadt mit ihren 52 Türmen, auch Cité genannt, liegt innerhalb einer abgeschlossenen Festung auf einem Felsen, umspült vom Fluss Aude, der sie von der “Neustadt”, dem modernen Carcassonne, trennt.

Noch im 12. Jahrhundert hatte Carcassonne zwei Vororte, Saint-Michel und Saint-Vincent, die sich eng an die Cité anschlossen, diese wurden im 13. Jahrhundert dem Erdboden gleichgemacht, weil sie bei der aktiven Verteidigung der Stadt störten.

Im Mittelalter war Carcassonne wohlhabend und den Katharern wohlgesonnen .

Zur Zeit des Vizegrafen Trencavel (Anfang 13. Jh) besaß Carcassonne 16 Burgvogteien. Die Vasallen lebten jeweils in einem eigenen Turm oder einem eigenen Haus, von wo aus sie Überwachungsdienste leisteten. Dafür erhielten sie ein Lehen außerhalb der Cité und sonstige Privilegien. Carcassonne erzielte Einkünfte aus Länderein, Lehnsrechten und Zöllen, und aus seinem Salzmonopol. Es existierte ein eigenes vizegräfliches Salzhaus.

Zur Zeit des Vizegrafen Trencavel (Anfang 13. Jh) besaß Carcassonne 16 Burgvogteien. Die Vasallen lebten jeweils in einem eigenen Turm oder einem eigenen Haus, von wo aus sie Überwachungsdienste leisteten. Dafür erhielten sie ein Lehen außerhalb der Cité und sonstige Privilegien. Carcassonne erzielte Einkünfte aus Länderein, Lehnsrechten und Zöllen, und aus seinem Salzmonopol. Es existierte ein eigenes vizegräfliches Salzhaus.

(Foto HLK – Carcassonne Narbonner Tor)

Mein 1. Carcassonne-Roman trug in der Hardcoverausgabe den Titel: “Die Geheimen Worte”, in der späteren TB-Ausgabe: “Das Gold von Carcassonne”:

“Hütet die Geheimen Worte, wenn Ihr sie findet, dort im Steinernen Walde”, flüsterte die Frau geheimnisvoll …

Zum historischen Hintergrund des Romans:

In den letzten Jahrzehnten der Großen Ketzerei, wie man die Katharer-Häresie nannte, Ende des 13. Jahrhunderts, billigte Rom, dass die Inquisition in Carcassonne (Dominikaner) willkürlich einflussreiche Bürger einkerkerte, folterte und ihres Vermögens beraubte. Einer dieser angesehenen Bürger war der Tuchhändler Castel Fabri. Obwohl er “vorsorglich” sein Totenbett von sechs Franziskanern bewachen ließ, erfolgte posthum eine Anklage wegen Ketzerei.

Im Foto zu sehen: Der gefürchtete runde Turm der Inquisition in Carcassonne, der einzige Turm, der seinerzeit einen Kamin besaß – zum Erhitzen der Folterwerkzeuge:

(Foto HLK – Inquisitionsturm)

Auszug aus dem Roman, Seite 25:

“Zur gleichen Zeit, im runden Turm der Justiz, in dessen Gewölbe sich – an paarweise angebrachten Haken – die Säcke aus Tierhäuten befanden, in denen die Prozessunterlagen gegen die Häretiker aufbewahrt wurde. Der Inquisitor von Carcassonne und Albi, Nikolaus von Abbéville, ein großer, stämmiger Mann mittleren Alters, stürmte mit dem ersten Sonnenstrahl in die Zelle seines Schreibers. Nachdem er dort einige Zeit unruhig auf und abgeschritten war, fasste er einen – wie es sich bald herausstellen sollte – folgenschweren Entschluss. “Fébus, setzt einen Brief auf an den Prior unseres Klosters zu Albi, Fulco von Saint Georges …”

(Foto HLK – Carcassonne – Ausblick)

Die Namen der Inquisitoren, die im Roman auftreten, sind überliefert: Fulco von Saint Georges (dem man u.a. Beziehungen zu bestimmten Frauen in Carcassonne vorwarf); und der o.g. Nikolaus von Abbéville, ein Mann von unbeugsamer Härte, den das wütende Volk von Carcassonne einst von der Kanzel jagte und mit Steinen bewarf.

(Foto HLK – Kathedrale Saint-Nazaire)

(Foto HLK – Kathedrale Saint-Nazaire)

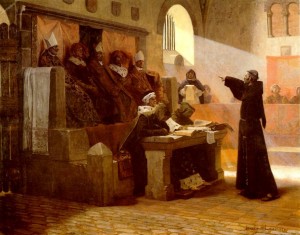

Während die Inquisitoren in Carcassonne Dominikaner waren, war ihr Haupt-Gegenspieler in dieser Zeit Franziskaner gewesen: Kein Geringerer als Bernhard Délicieux, der mit den führenden Geistern seiner Zeit, z.B. Raimundus Lullus, in Kontakt stand.

Bernhard Délicieux bekämpfte offen die Inquisition und übernahm die Verteidigung des Castel Fabri.

(Foto HLK – Carcassonnes Gassen)

(Foto HLK – Carcassonnes Gassen)

Die Wut der Bürger von Carcassonne

Eine erste Verschwörung der Konsuln von Carcassonne und mehrerer führender Geistlicher im Jahr 1285 hatte die Vernichtung der Inquisitionsprotokolle zum Ziel. Die Verschwörung wurde entdeckt, die Urheber bestraft (jeweils 30 Jahre Gefängnis). Der „Volksaufstand“, den der Franziskaner Bernhard Délicieux mit seinem Eintreten für Gerechtigkeit hervorrief, wird noch heute „rage carcassonnaise“ (die Wut der Carcassonner Bürger) genannt.

Ein Gemälde von Jean-Paul Laurens (1838-1921) zeigt den Franziskaner Délicieux bei einer seiner Verteidigungsreden vor der Inquisition:

Vorort-Recherche

Während der Recherche für meine Carcassonne-Romane habe ich mehrere Wochen in Carcassonne gelebt – und mir dabei auch das “passende Anwesen” für die Familie Fabri gesucht:

Für das Küchenpersonal der des Tuchhändlers Fabri entdeckte ich im Chateau comtal – im vizegräflichen Grafenschloss – zwei für meine Zwecke geeignete Protagonisten …

Darunter die wohlgenährte Köchin Benete (rechts im Bild), die im Roman gerne die Backen aufbläst, um danach die Luft geräuschvoll wieder auszustoßen: “Mit dem Wind, den man selber macht, Herr Fabri, ist das Schiff nicht zu segeln!”

“Unheimlich” inspirierend fand ich auch die nächtlichen Gassen in Carcassonne:

Hierzu ein weiterer Romanauszug, Seite 144 :

“Natürlich, geht nur”, sagte Fulco von Saint-Georges versonnen. “Ich folge Euch im Abstand von zehn Schritten, damit Euch nichts geschieht. Schließlich weiß man nie, welcher Schatten einem in der Dunkelheit begegnet.”

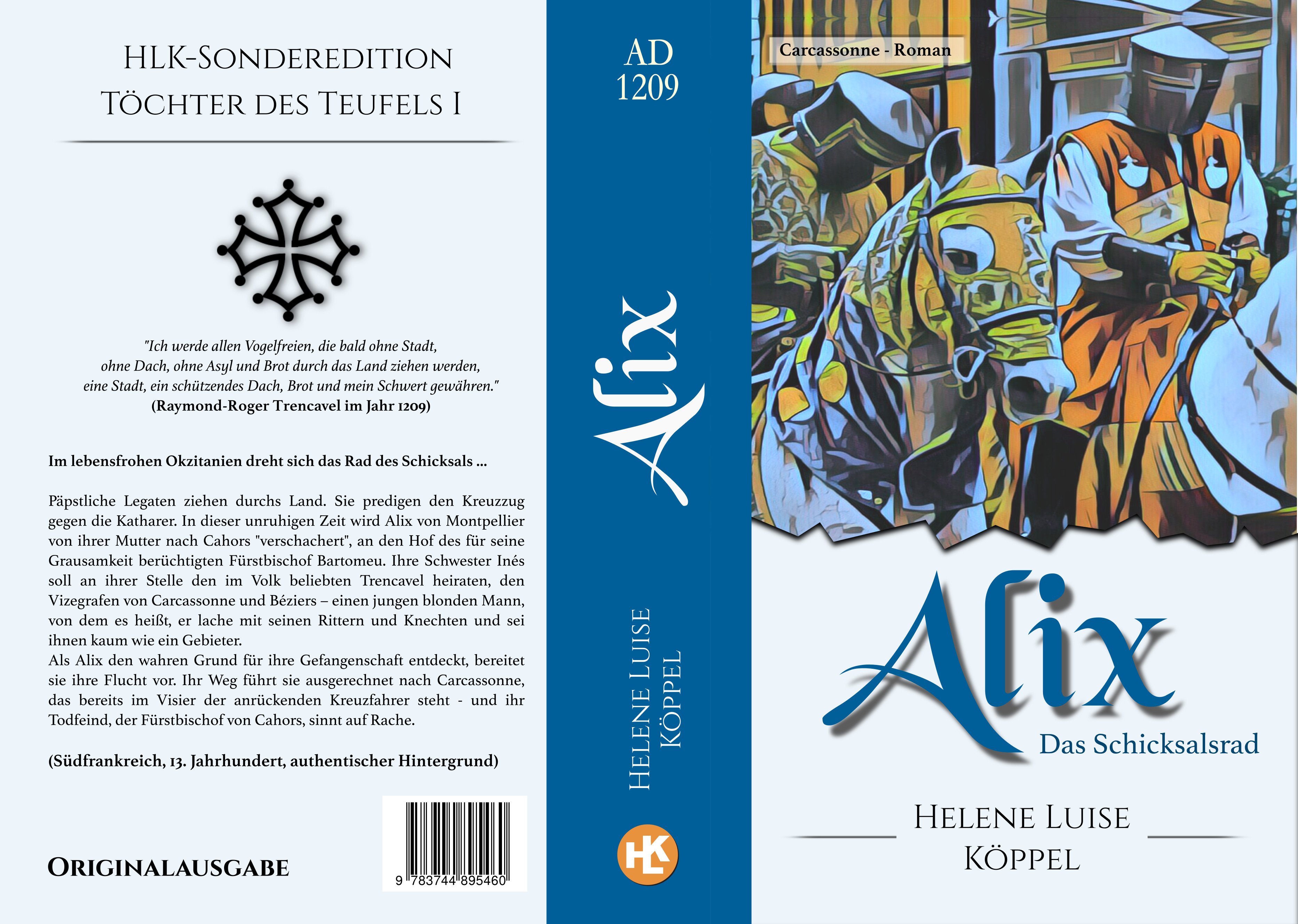

Mein 2. Carcassonne-Roman “ALIX: Das Schicksalsrad” spielt, zeitlich gesehen, genau hundert Jahre vor “RIXENDE: Die Geheimen Worte”

Kurzer Romanauszug:

Doña Agnès war in heller Aufregung. Ausgerechnet am Vorabend von St. Dionysius hatte ihr ein Bote die bevorstehende Ankunft des Vizegrafen Trencavel gemeldet. Der Zeitpunkt konnte nur als ein böses Omen betrachtet werden, rief man den Heiligen Dionysius doch für gewöhnlich bei Gewissenspein und Seelennot an. Der Trencavel musste Tag und Nacht geritten sein, anders war sein vorzeitiges Erscheinen nicht zu erklären. Jetzt, wo Bartomeu nicht mehr als Ratgeber an ihrer Seite stand, war der Herrin von Montpellier recht mulmig zumute. Augenblicklich wies sie ihre Mägde an, das Silber zu putzen und alles für einen würdigen Empfang herzurichten.

In der Nacht vor der Ankunft des Trencavels tat sie kein Auge zu; ihre Zweifel, das Richtige veranlasst zu haben, indem sie Alix dem Bischof überantwortete, statt den von Wilhelm unterzeichneten Kontrakt mit Carcassonne einzuhalten, waren gewachsen. Natürlich war Inés leichter zu beeinflussen als die widerspenstige Alix, da hatte Bartomeu wohl recht, aber schließlich saß längst einer seiner Gewährsleute in Carcassonne, der ihn über alle ketzerischen Umtriebe unterrichtete. Was hoffte er eigentlich, von Inés zu erfahren? Höchstwahrscheinlich nichts, es war ihm nur um Alix gegangen, um Alix!

Sei’s drum, dachte sich Doña Agnès, als der Tag heraufdämmerte und sie sich noch immer auf ihrem Lager hin und her wälzte, ich darf mir vor allem Bartomeu nicht zum Feind machen! Wer weiß, wie es hier in Montpellier weiterging, mit diesen eigenwilligen Konsuln, die ihren Plan, sie doch noch abzusetzen, einfach nicht aufgeben wollten … Und wenn sich Inés dem Trencavel von ihrer besten Seite zeigte, dann stand der geplanten Hochzeit nichts im Wege.

Auch DANKE muss einmal gesagt werden:

Alle Stellen in Frankreich, an die ich mich um Auskünfte gewandt hatte – sei es in Carcassonne, Toulouse, Albi, Paris … haben mir freundlich weitergeholfen. Im Fall meiner Carcassonne-Romane möchte ich besonders das Centre d’Etudes Cathares/René Nelli hervorheben – aber auch die Verwaltung des Klosters Fontfroide.

(Foto HLK – Mauern von Carcassonne)

(Foto HLK – Mauern von Carcassonne)

Viel Freude beim Lesen!

Helene L. Köppel

Links zu den jeweiligen Reiseblogs

Frankreich

Südfrankreich

Spanien

Götter & Antike

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane

Link zu:

Leseproben Thriller und Historische Romane

von Helene L. Köppel

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

This content is published under the Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported license.