Das ehemalige Benediktinerkloster Sant Pere de Rodes ist in Spanien beheimatet, in der katalanischen Provinz Gerona. Es liegt etwa 500 Meter hoch über dem Meer, am Hang des Berges Verdera, inmitten des heutigen Naturparks Cap de Creus. Die Ursprünge dieses Klosters, so der Reiseführer, verlieren sich allerdings im Dunkel der Zeit und der Legenden.

Erstmals urkundlich erwähnt wurde Sant Pere de Rodes im 9. Jahrhundert (878). In dieser Aufzeichnung wird es als kleine cella bezeichnet, um die sich immerhin zwei Abteien stritten: Sant Esteve de Banyoles und Sant Policarp de Rasès (heute Saint Polycarpe, Dep. Aude). Die Wurzeln von Sant Pere de Rodes reichen sogar noch weiter zurück: Archäologisch gesichert ist die Existenz eines großen spätantiken Gebäudes aus dem 6. Jahrhundert.

(Schnappschuss aus dem Jahr 2014:

HLK auf dem Platz der heute verschwundenen Schwarzen Madonna.)

Im Dunkel der Zeit und der Legenden?

Als ich dies las, wusste ich sofort, Sant Pere de Rodes musste ich mir ansehen, denn “Isis zu entschleiern” (Blavatzki) bedeutet, Licht ins Dunkel der Zeit zu bringen – und das habe ich mir bereits vor Jahrzehnten zur Lebensaufgabe gemacht.

Die Glanzzeit von Sant Pere de Rodes

begann ab dem 10. Jahrhundert, als sich ein Adliger namens Tassi und Graf Gausfred von Ampurias für das Kloster interessierten und ihm große Ländereien schenkten. Auch die Päpste und die fränkischen Könige gestanden San Pere de Rodes Privilegien zu, durch die es z.B. im Jahr 944 zur Abtei wurde. Die Kirche wurde jedoch erst zwischen dem 10. und 11. Jahrhundert gebaut.

Nachstehend einige Fotos vom Außenbereich des Klosters:

(Fotos zum Vergrößeren bitte anklicken!)

Ein bedeutendes Pilgerziel

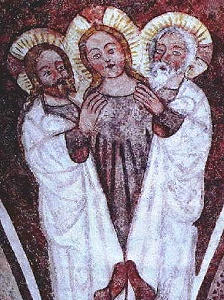

Sant Pere de Rodes wurde zu einem bedeutenden Pilgerzentrum. Die Konsolidierung der Macht und des Ansehens der Abtei von Rodes fielen in das 12. und 13. Jahrhundert. Zu dieser Zeit zählte es zu den bedeutendsten geistlichen, politischen und wirtschaftlichen Machtzentren seiner Zeit, das seine Besitztümer erweitern und Werke von großem künstlerischem Wert – wie z.B. vom berühmten Meister von Cabestany – ausführen lassen konnte.

Anmerkung: Mehr über den Meister von Cabestany: Hier klicken!

Das Kloster verfällt – und wird wieder restauriert

Im Jahr 1798 gaben die Benediktiner das Kloster endgültig auf. Sie siedelten nach Figueres um. Im Jahr 1835 endete die Mönchsgemeinschaft. Das Kloster verfiel, ebenso die unweit des Klosters gelegene Kirche Santa Helena de Rodes.

1930 wurde Sant Pere de Rodes zum Nationalen Denkmal erklärt. Wenige Jahre später begannen die ersten Restaurierungsarbeiten, die Ende des 20. Jahrhunderts noch einmal intensiviert wurden.

Verborgenes Heiligtum: Die Krypta

Ziemlich gruselig empfand ich die Krypta von Sant Pere de Rodes, die früher jedoch als hochheilige Stätte betrachtet wurde. Diese Anlage wurde einst ringförmig errichtet, um das Gefälle des Terrains auszugleichen und die Apsis der Kirche bauen zu können.

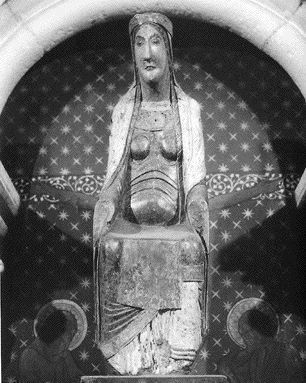

Verloren im Dunkel der Zeit

ging auch die Romanische Madonna von Sant Pere de Rodes (Romanische Madonnen werden auch “Schwarze Madonnen” genannt). Einzig ein Hinweisschild auf sie war in der Krypta noch vorhanden. Umso größer war meine Freude, als ich diese Madonna ein Jahr später im Diözesan-Museum in Vic entdeckte, wohin man sie wohl nach dem Raub im 19. Jh. vorsichtshalber gebracht hatte.

Der Kreuzgang von Sant Pere de Rodes

Der Kreuzgang in diesem Kloster ist etwas Besonderes, denn es gibt einen unteren und einen oberen Teil, s. Fotos.

Ein Tempel der Aphrodite von den Pyrenäen?

Verborgen im Dunkel der Zeit ist eines nicht, nämlich das wohl älteste “Bauwerk” des Klosters Sant Pere de Rodes – eine heidnische Säule, die auf wundersame Weise an Ort und Stelle stehen blieb, obwohl sie doch in harter Konkurrenz zum christlichen Kirchturm stand!

Für mich stellt sich die Frage, ob diese Säule (Phallus?) im Zusammenhang mit einer örtlichen Legende steht, nach der hier der Tempel der “Aphrodite von den Pyrenäen”* stand?

* Nach “Geographie der Griechen und Romer von der frühesten Zeiten bis auf Ptolemaus; bearbeitet von Fr. Aug. Ukert … 1816.”

Weitere Legenden und kuriose Schätze, die in Sant Pere de Rodes verborgen sein sollen oder waren:

1. Die sterblichen Überreste des Apostels Petrus (sein Kopf)

2. Die Eisenkette, mit der der Apostel Petrus gefesselt war

3. Der Regenumhang des Hl. Thomas Becket (soll die Fruchtbarkeit steigern)

4. Ein heiliges Kreuz, nach dem das Cap de Creus benannt wurde.

Ein romanischer Traum

Es war tatsächlich Petrus’ Kopf, der im Kloster von Sant Pere als Reliquie aufbewahrt wurde. Aus Angst vor Überfällen hat man ihn irgendwann in den umliegenden Bergen versteckt – und niemals wiedergefunden.

Nun schert sich bestimmt nicht jeder Reisende um verschwundene Köpfe, Tempel und alte Legenden – wie z.B. diese beiden Jungs, die ich im Kloster beim Spielen auf ihren Handys entdeckt und heimlich fotografiert habe

Ich kann Ihnen diesen “romanischen Traum” nur ans Herz legen!

Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Helene Köppel