Eine spannende Geschichte am Ende des ersten Jahrtausends unserer Zeitrechnung!

Ein gutes Beispiel für die mozarabisch-maurische Kultur in Andalusien ist die Felsenkirche von Bobastro, unweit des berühmt-berüchtigten Klettersteigs Caminito del Rey.

Diese in den Fels gehauene Kirche aus dem 9./10. Jh., in der Form einer Basilika, mit Hufeisenbogen und drei Kirchenschiffen ist einzigartig!

Sie wurde im Jahr 1869 entdeckt und im Jahr 1927 ausgegraben.

Die Felsenkirche gehörte zur gleichnamigen, seinerzeit uneinnehmbaren “Festung Bobastro”, einer Stadt auf der sog. Villaverde-Hochebene, von der heute nur noch einige wenige Ruinen und ein Steinbruch existieren.

Aufgrund der Lage und Einzigartigkeit wurde die Felsenkirche zum Kulturdenkmal erklärt.

Entworfen und erbauen ließ sie ein Mann, der es sich zum Ziel gesetzt hatte, das damals mächtige Emirat von Córdoba zu Fall zu bringen.

Doch zuvor ein Blick auf einen bedeutsamen Zeitabschnitt in der über 800jährigen maurischen Besetzung Andalusiens:

Das Emirat von Córdoba (756 – 929)

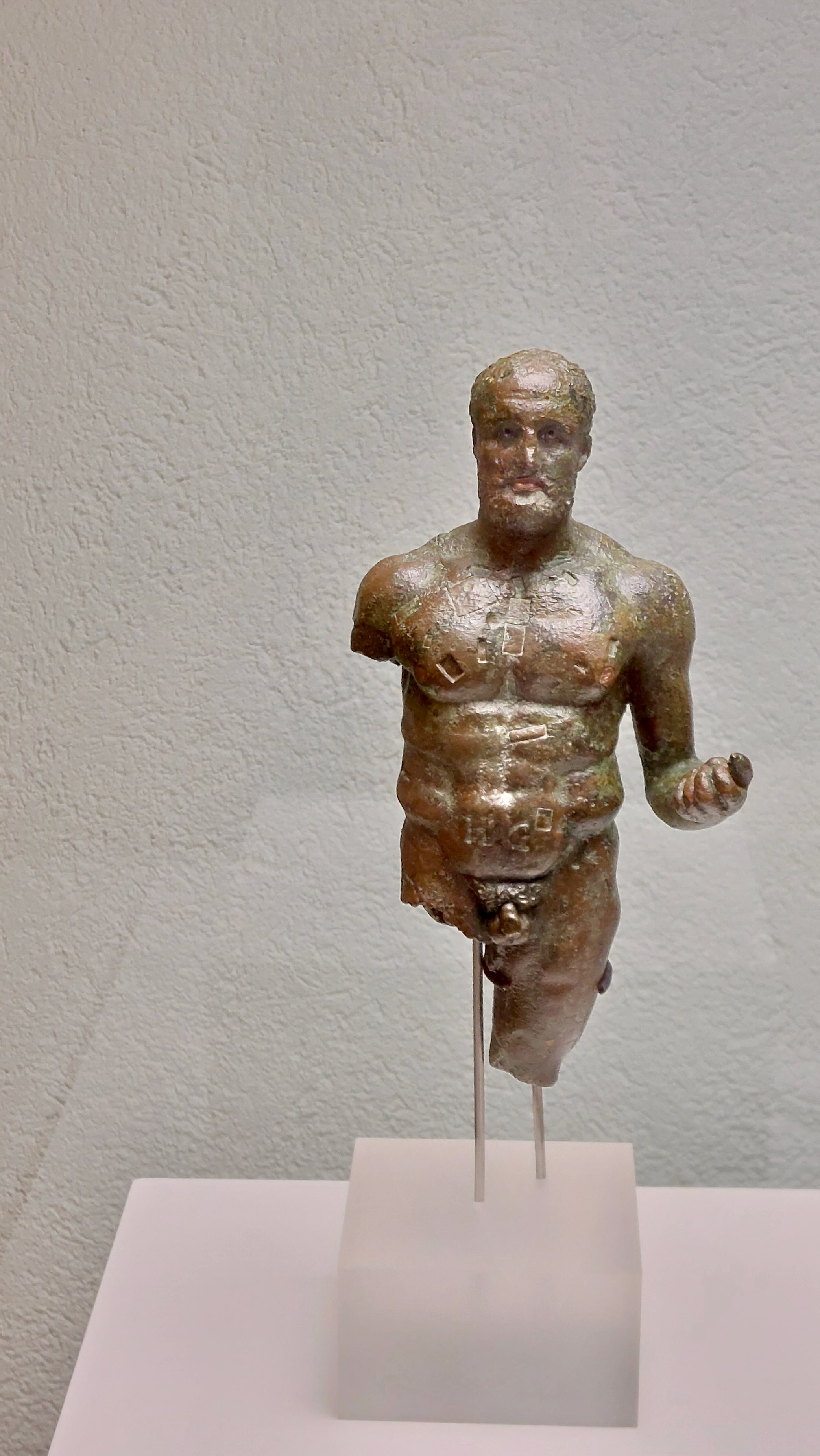

Statue Abd ar-Rahmann I. (Foto Noel Walley)

Als “Emirat von Córdoba” wird das im Jahr 756 n. Chr. gegründete umayyadische Exilreich von Abd ar-Rahman I. auf der Iberischen Halbinsel bezeichnet – wobei Rahman I. nicht nur Córdoba, sondern auch die Städte Saragossa, Toledo und Mérida befestigte, um die Grenze gegen die christlichen Reiche in Nordspanien zu sichern.

Die Epoche der maurischen Besetzung trägt den arabischen Namen al-Andalus.

Die drei “Buchreligionen”, also die Juden, Christen und Muslime, arrangierten sich weitgehend; schon frühere Generationen hatten sich mit der Fremdherrschaft beispielsweise der Karthager, Römer oder Westgoten abfinden müssen.

Wissenschaft, Philosophie, Kunst und Handel blühten in dieser Zeit. Und von den Bewässerungskanälen, die die Mauren nach ihrer Ankunft anlegten, profitierten alle.

Ein kluger Schachzug der Emire von Córdoba (Abd ar-Rahman I., später Hischam, al-Hakam und Abd ar-Rahman III.) – war es zudem, Religionsfreiheit zuzusichern.

Juden und Christen durften ihre Kulte frei ausüben; niemand wurde zur Konversion gezwungen.

Der Knackpunkt war indes ein anderer:

Die Umayyaden waren stolz. Sehr stolz sogar. Denn sie stammten aus Mekka, aus einer Familie, zu der auch der Religionsführer Mohammed zählte; und sie betrachteten demzufolge ihre Untertanen als Bürger zweiter Klasse.

Selbst die Muslime aus dem Volk (Muladies genannt) oder aber die Berber aus Nordafrika – als Kämpfer schon immer unverzichtbar für die Umayyaden – alle zahlten hohe Abgaben, hatten keine Aufstiegsmöglichkeiten, keinen Zugriff auf lukrativere Ämter.

Kurz gesagt: Sie waren der Willkür oder der Gnade der jeweiligen Emire und Kalifen ausgesetzt.

Abd ar-Rahmans Wahlspruch lautete:

„Unsere Politik ist es, die Ämter von Rang den Kindern unserer Leute und denen vorzubehalten, die zu den Ersten gehörten, die uns dienten.“

Der Rebellenaufstand der Unzufriedenen

(Muslime und Christen)

Der Name des Mannes, der die Rebellion gegen die Umayyaden anführte, war

UMAR IBN HAFSUN.

Umar Ibn Hafsun

(850 – 917 n. Chr.)

hatte zum Ziel, die Willkür-Herrschaft der Umayyaden durch einen Staat zu ersetzen,

in dem Muslime aller Herkunft – aber auch Christen – gleichberechtigt und friedlich zusammenleben konnten.

Er selbst stammte aus der Familie eines begüterten westgotischen (christlichen) Grafen aus der Umgebung von Ronda, der irgendwann zum Islam übergetreten war.

Hafsuns eigene Vergangenheit und sein Werdegang waren ähnlich schillernd: In seiner Jugend hatte er aufgrund von privaten Streitigkeiten etliche Gesetzlose um sich geschart und mit ihnen die Gegend von Málaga unsicher gemacht.

Nach einem Totschlag im Jahr 879 geriet er in Gefangenschaft, flüchtete nach Marokko, wo er sich eine Zeitlang als Handwerker betätigte (entweder als Schneider und/oder als Steinmetz, darüber gibt es unterschiedliche Angaben).

Nach seiner Rückkehr nach al-Andalus, scharte er erneut unzufriedene Muslime aus der Gruppe der Muladies um sich, aber auch solche Berber aus Nordafrika, die noch nicht restlos zum Islam übergetreten und oft des Arabischen nicht mächtig waren.

Als dritte im Bunde zog er die große Gruppe der sog. Mozaraber* auf seine Seite: Christen, die sich in ihrer Lebensform zwar weitgehend den Arabern angepasst, ihren Glauben aber nie aufgegeben hatten.

Und obwohl die Unzufriedenen als Bauern, Handwerker, Händler und Kämpfer für das Emirat unverzichtbar waren, behandelte man sie noch immer als Angehörige eines minderen Status`.

Der Verdruss unter den bunt zusammengewürfelten Anhängern Ibn Hafsuns war groß, der Zorn auf die Umayyaden wuchs von Tag zu Tag.

*Mozaraber nannte man die christlichen Bewohner von al-Andalus, die von der Kultur des Islam geprägt wurden. Sie hatten sich den Bräuchen weitgehend angepasst, jedoch ihren Glauben bewahrt. Dabei entwickelten sie eine eigenständige Kultur, die zeitweise in hoher Blüte stand.

Und nicht wenige Mozaraber leisteten schließlich Widerstand gegen die Besatzer – s. a. Toledo – eine Stadt mit einer großen mozarabischen Bevölkerung.

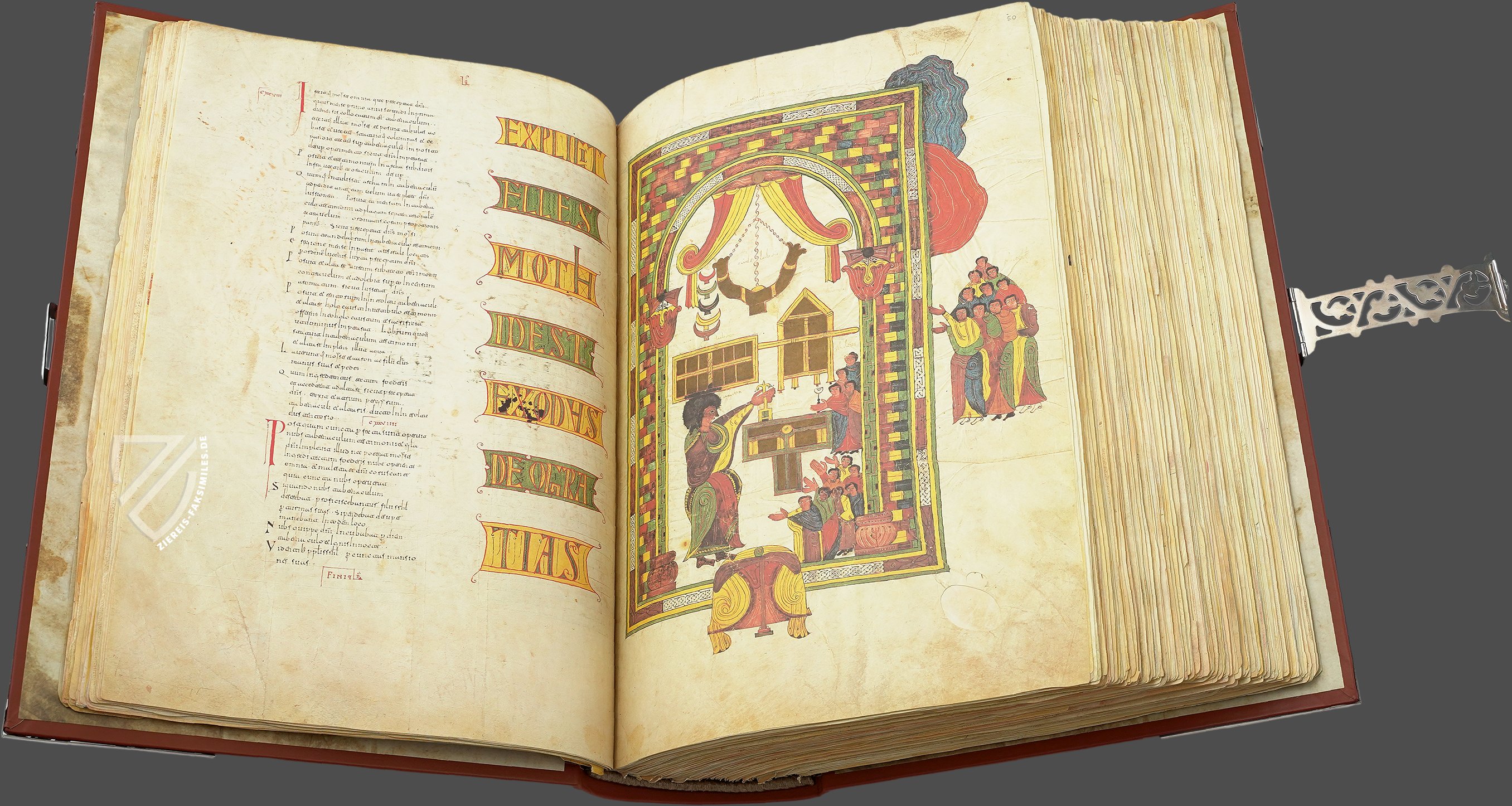

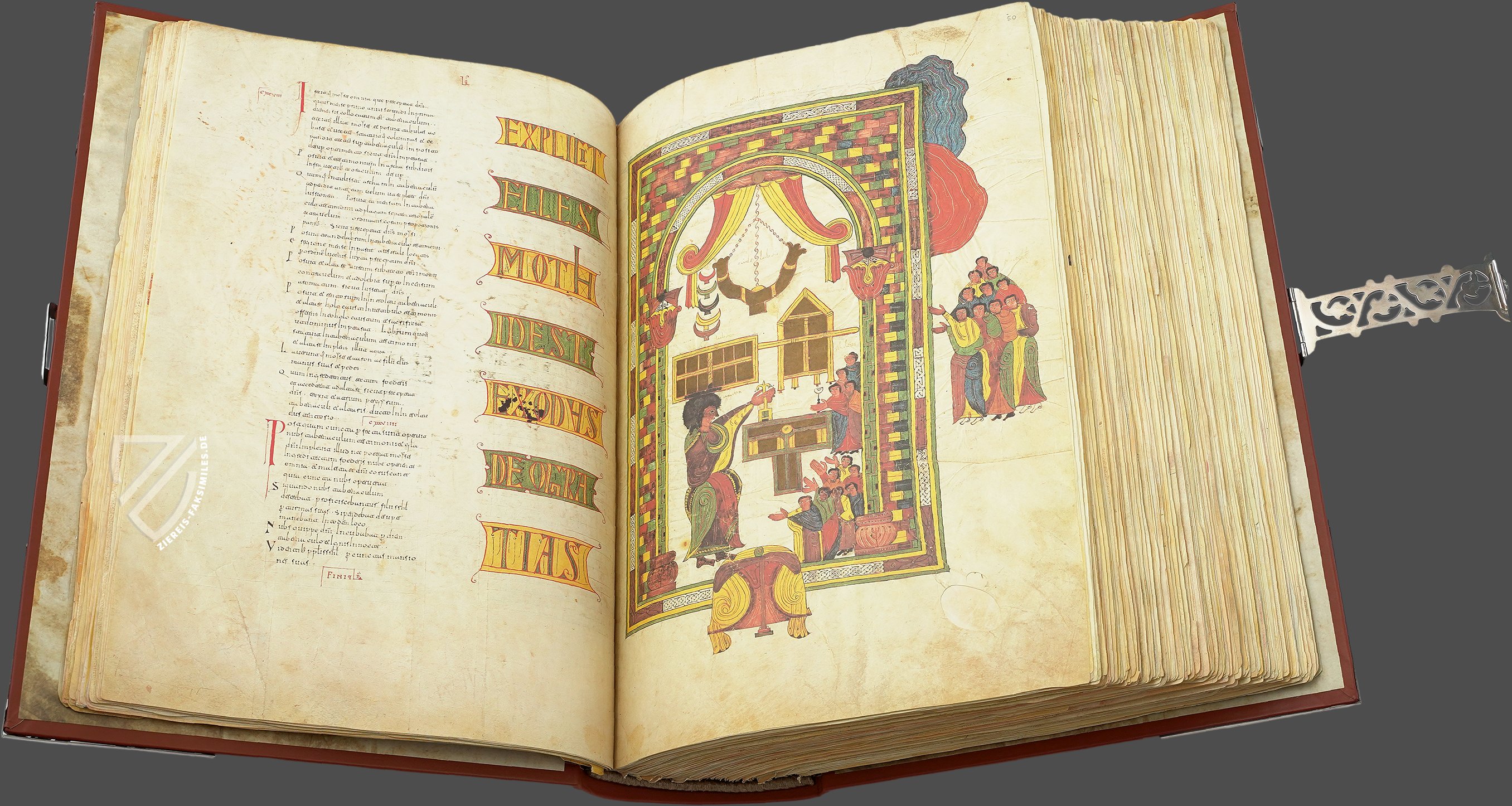

Westgotische-Mozarabische Bibel (Ziereis-Faksimiles)

“Mozarabisch”, das heißt, “unter den Arabern lebend …”

(Juan Miguel Ferrer Grenesche)

Hier nur am Rande:

Noch heute wird in der Kathedrale von Toledo die Heilige Messe und die Laudes nach dem uralten hispano-mozarabischen Ritus gefeiert.

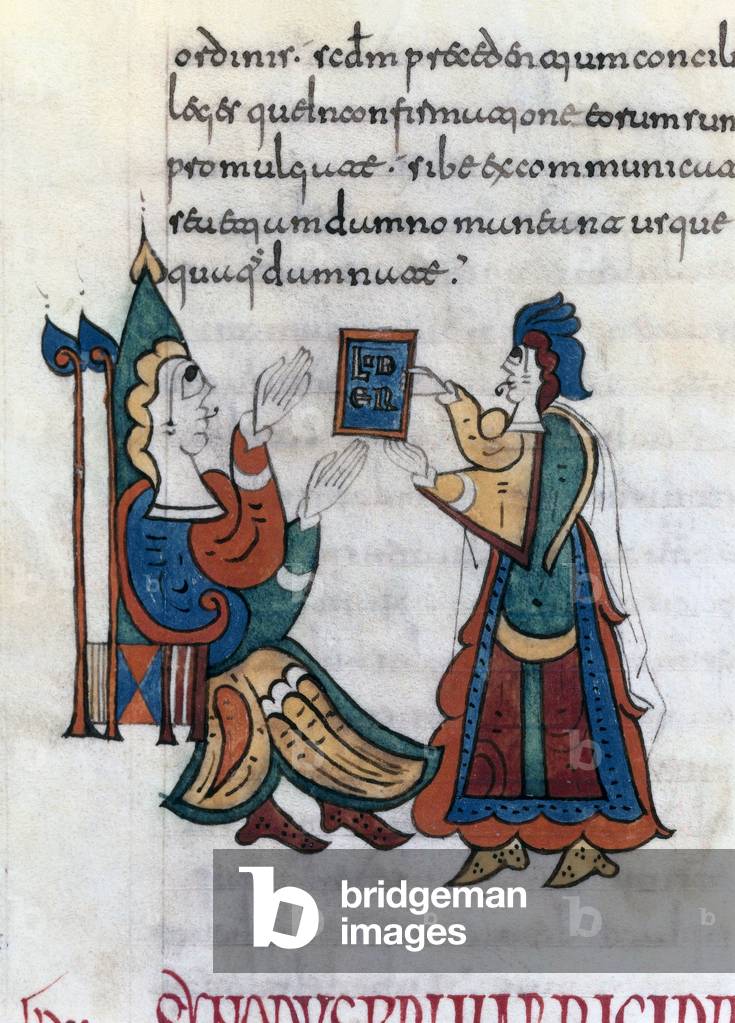

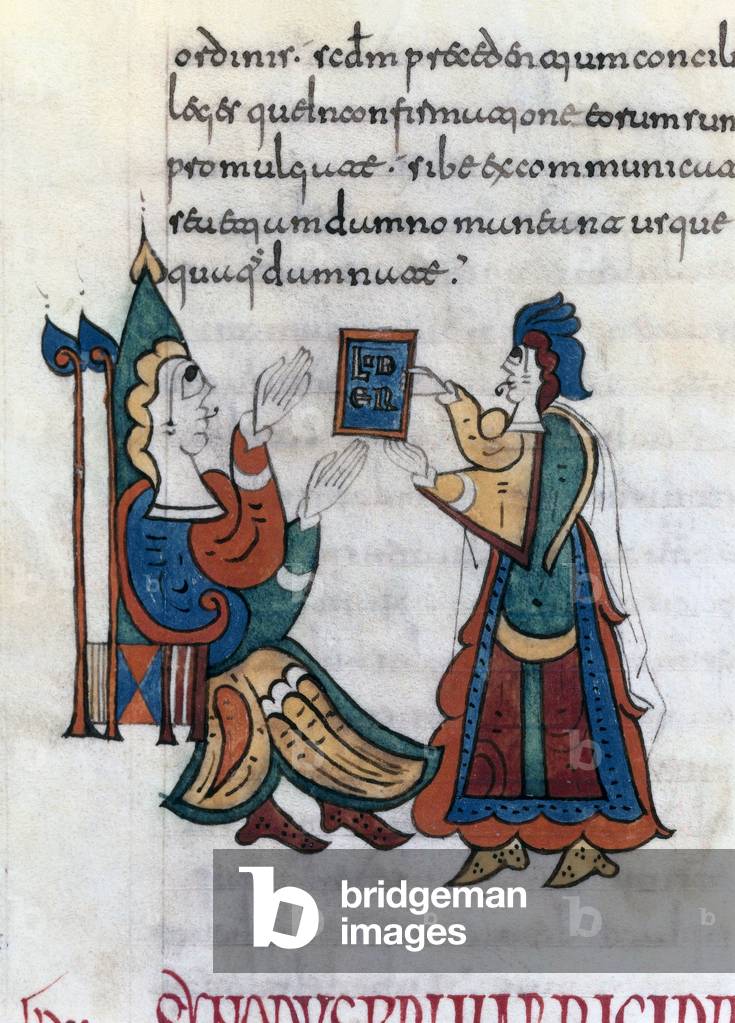

Zwei mozarabische Mönche (Foto Netz)

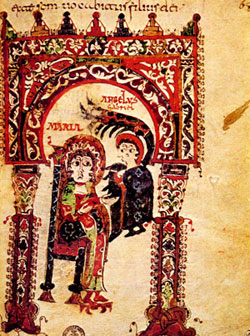

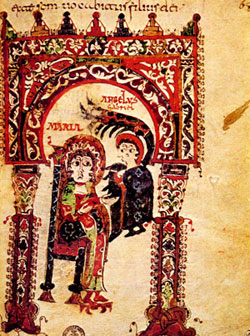

Mozarabische Miniatur: “Die Verkündigung”

Der Rebell wird zu einer ernsthaften Bedrohung für das Emirat Córdoba

Umar Ibn Hafsun verstand es geschickt, den Ärger über die erdrückende Steuerlast und die ungerechte Behandlung durch die Umayyaden-Familie am Köcheln zu halten. Es heißt, er habe das Volk beständig aufgestachelt und ihm versprochen, es vom “Sklavenjoch der Araber” zu befreien. Dabei soll er nach Art eines Robin Hood* verfahren sein, und wie dieser auch besonders ritterlich die Frauen beschützt zu haben. Selbst begüterte Damen konnten in den von ihm überwachten Ländereien furchtlos von einer Stadt in die andere reisen.

Umar Ibn Hafsun selbst sah sich im Kriegszustand mit dem Emirat von Córdoba – und wurde für dieses zu einer ernsthaften Bedrohung.

Kein Wunder, dass die Emire ihn und seine Rebellen als “Gesetzlose” und “Unruhestifter” bezeichneten.

*Georg Bossong, “Das Maurische Spanien”, S. 21 ff.

Bobastro – Ibn Hafsuns Festung – und sein Tod

Von seinem uneinnehmbaren Hauptquartier Bobastro aus, im Bergland nördlich von Málaga gelegen, das jahrzehntelang mehreren Belagerungen seitens der Umayyaden trotzte, kontrollierte Umar Ibn Hafsun bald den ganzen Süden von al-Andalus.

Dabei stand er zeitweilig in diplomatischer Verbindung mit dem Frankenreich und den Kalifen aus Nordafrika und Bagdad.

Seinen Untergebenen zollte er Respekt, die tapfersten und treuesten Kämpfer belohnte er mit goldenen Armreifen.

Es gibt Berichte, wonach er im Jahr 891 zum Christentum übergetreten und auf den Namen Samuel getauft worden sei. Auch hätte er ein christliches Bistum oder Kloster gegründet.

Sein Traum von der Vernichtung des arabischen Emirats und einer Regierung der einheimischen Muslime (Muladies), gemeinsam mit den christlichen Mozarabern, blieb hingegen unerfüllt.

Obwohl er nie in einer Schlacht besiegt wurde, handelte er, kriegsmüde, am Ende seines Lebens einen ehrenvollen Frieden für sich und seine Söhne aus.

“Der letzte christliche Graf von Ronda”, wie ihn die Mozaraber bezeichneten, starb im Jahr 917 – und er wurde wie selbstverständlich in der “Felsenkirche Bobastro” beigesetzt, die er selbst errichten ließ.

Nach seinem Tod zerfiel das Bündnis wieder; seine drei Söhne mussten sich geschlagen geben. Der letzte, Hafs mit Namen, gab die Festung Bobastro im Jahr 928 auf und soll später mit der Umayyaden-Armee in Galicien gekämpft haben.

*Bobastro – heute Provinz Málaga, Comarca de Antequera.

(Im Gegensatz zur Felsenkirche Bobastro existiert die Festung nicht mehr.)

Der Weg hinauf zur Felsenkirche

Die mozarabische Felsenkirche von Bobastro heute … (Iglesia Rupreste)

Eine monolithische Kirche oder Felsenkirche ist eine Kirche, die aus einem einzigen Steinblock besteht.

Da freistehende Felsen von ausreichender Größe selten sind, werden solche Bauwerke normalerweise in den Boden oder in die Seite eines Hügels oder Berges gehauen.

Der Eintritt zum Felsheiligtum ist frei, allerdings nur zu bestimmten Zeiten möglich (Anmeldung und gutes Schuhwerk erforderlich).

Auf der Straße, die El Chorro (Ausgang Caminito del Rey) mit den Stauseen (Eingang Caminito del Rey) verbindet, stößt man auf die Ruinen, die von der Straße aus nicht zu sehen sind.

Unter dem Boden des Hauptschiffes, auf der östlichen Seite, befindet sich der Eingang zu einer Krypta, die unter die Kirche gegraben wurde.

Draufsicht aus dem Netz (Ardales)

Die “posthume Rache” des Kalifen

Im Jahr 912, also fünf Jahre vor Umar Ibn Hafsuns Tod, hatte Abd ar-Rahmann III. (genannt al-Nâsir, der Sieger) seine Herrschaft in Córdoba angetreten.

Als man ihn vom Tod des langjährigen Widersachers in Kenntnis setzte, der das Emirat fast 40 Jahre in Atem gehalten hatte, nahm er posthum Rache:

Er ließ sämtliche Mozaraber von Bobastro massakrieren, die Überreste des “letzten christlichen Grafen von Ronda” exhumieren und vor der Großen Moschee in Córdoba kreuzigen.

“Zwischen einem Hund und einem Schwein” – wie damals mit Verrätern verfahren wurde.

(Hunde und Schweine galten bereits nach einer vorislamischen Tradition als unreine Tiere.)

Abd ar-Rahmann III., Kalif von Córdoba

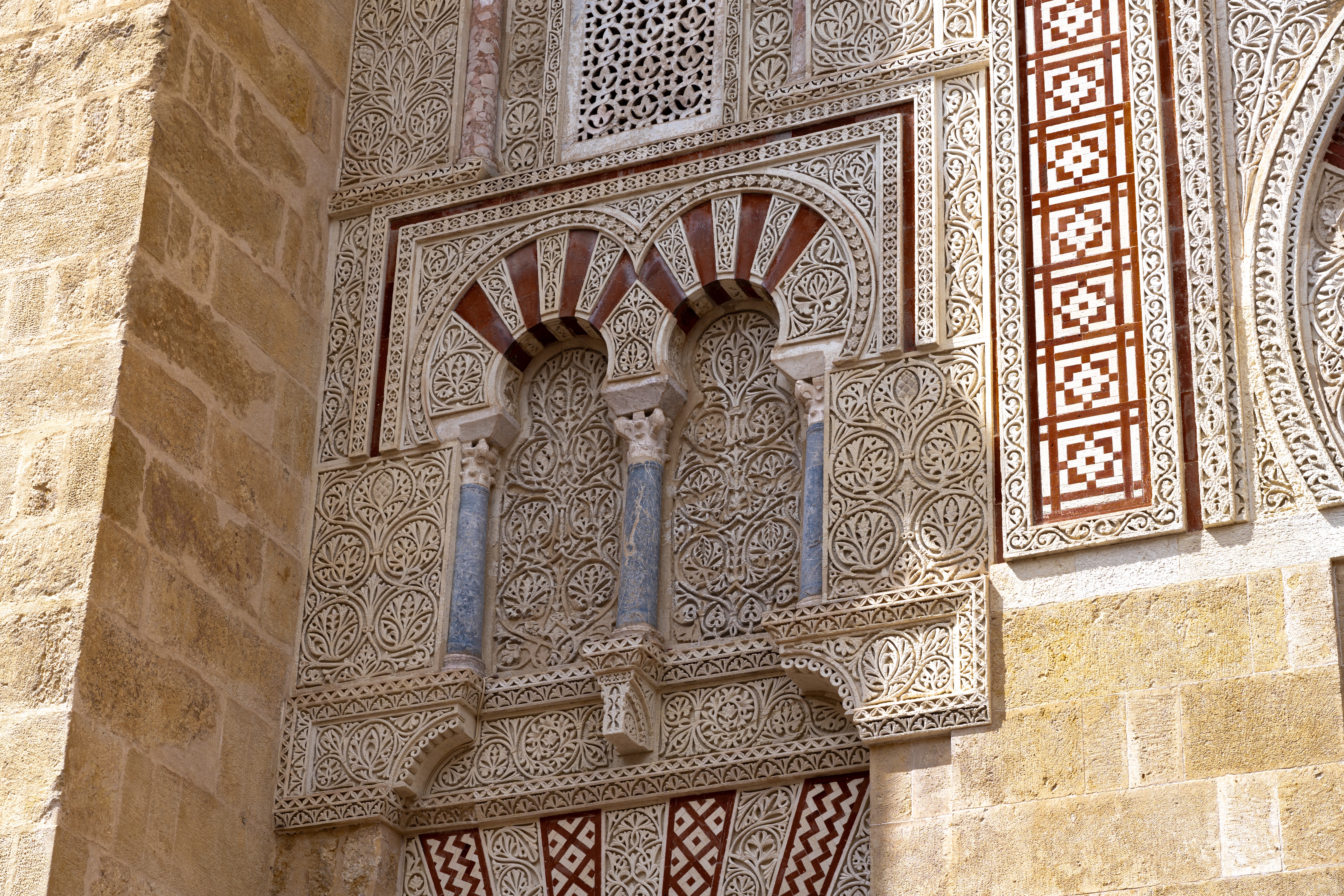

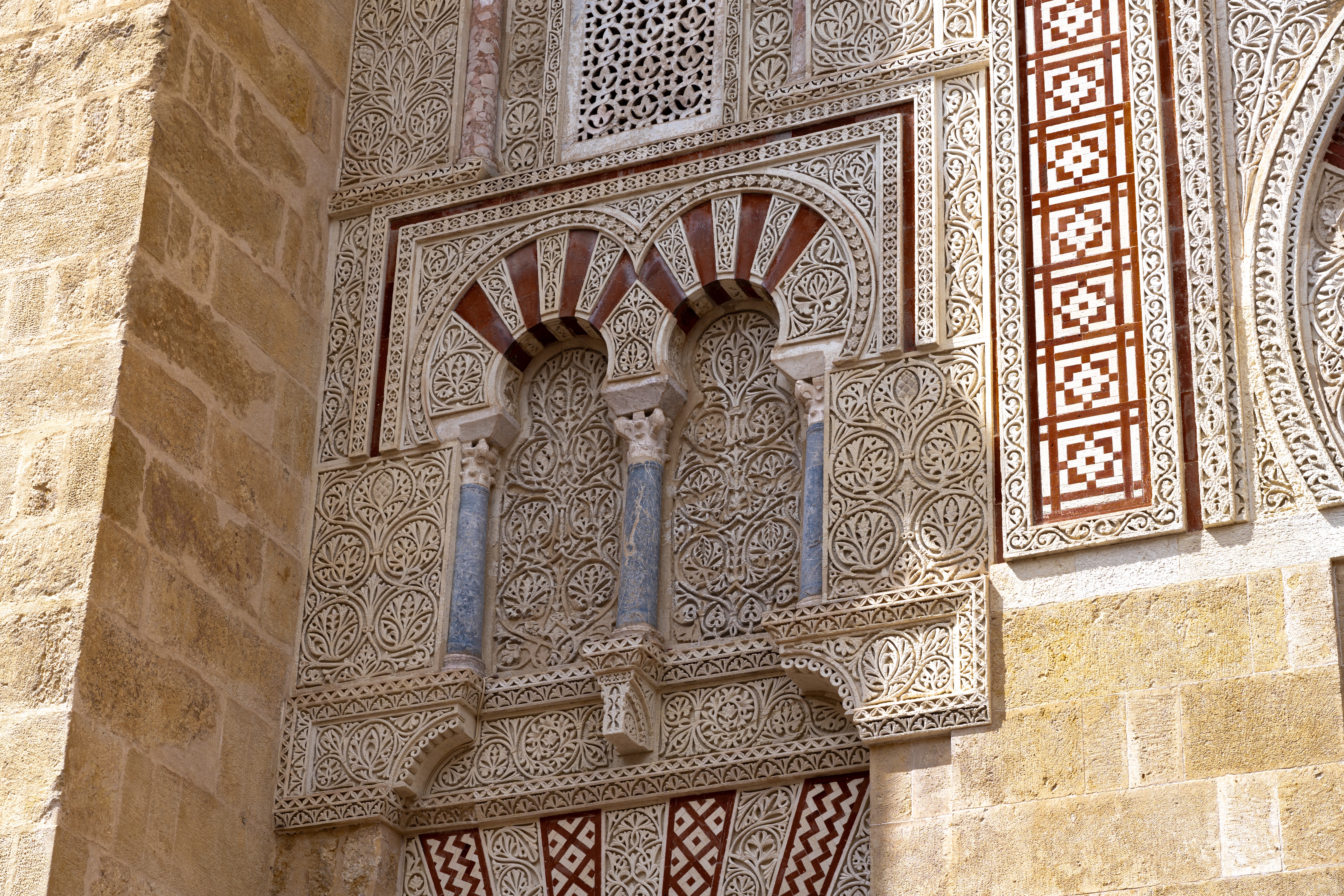

Córdoba-Moschee (HLK 2024)

Im Jahr 929 n. Chr. ließ Abd ar-Rahman III. das Kalifat von Córdoba ausrufen – indem er von allen Kanzeln verkünden ließ, er sei hinfort als rechtmäßiger Kalif mit amir al-mu’minîn (Beherrscher der Gläubigen) anzusprechen.

Mit seinem Herrschaftsantritt und nach seiner erfolgreichen Niederschlagung der Rebellion von Umar Ibn Hafsun, begann die längste und glanzvollste Herrscherperiode in der Geschichte von al-Andalus.

Rahmann III. schaffte es, das Land zu befrieden und regierte (nach dem islamischen Mondkalender) volle fünfzig Jahre.

Córdoba-Moschee HLK 2024

Zur großen Flotte des Kalifen von Córdoba, Abd ar-Rahman III., bitte hier weiterlesen: Almería – Afrika ganz nah!

Weitere interessante Orte in der Nähe:

Der Klettersteig Caminito del Rey

Antequera – Das Herz von Andalusien;

Antequera – Dolmen und Legenden;

Almería – Afrika ganz nah!

Caravaca de la Cruz

Fuentes del Marques

Córdoba – 4-tlg. Artikel

Links zu den jeweiligen Reiseblogs

Frankreich

Südfrankreich

Spanien

Götter & Antike

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane

LESEN hält wach, garantiert!

“Abkehr”, Thriller (Romanschauplätze: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Marokko

“Adieu, Marie! – Die Briefe” (Historisch: Rennes-le-Château-Roman 2)

Link zu: Leseproben Thriller und Historische Romane von Helene L. Köppel