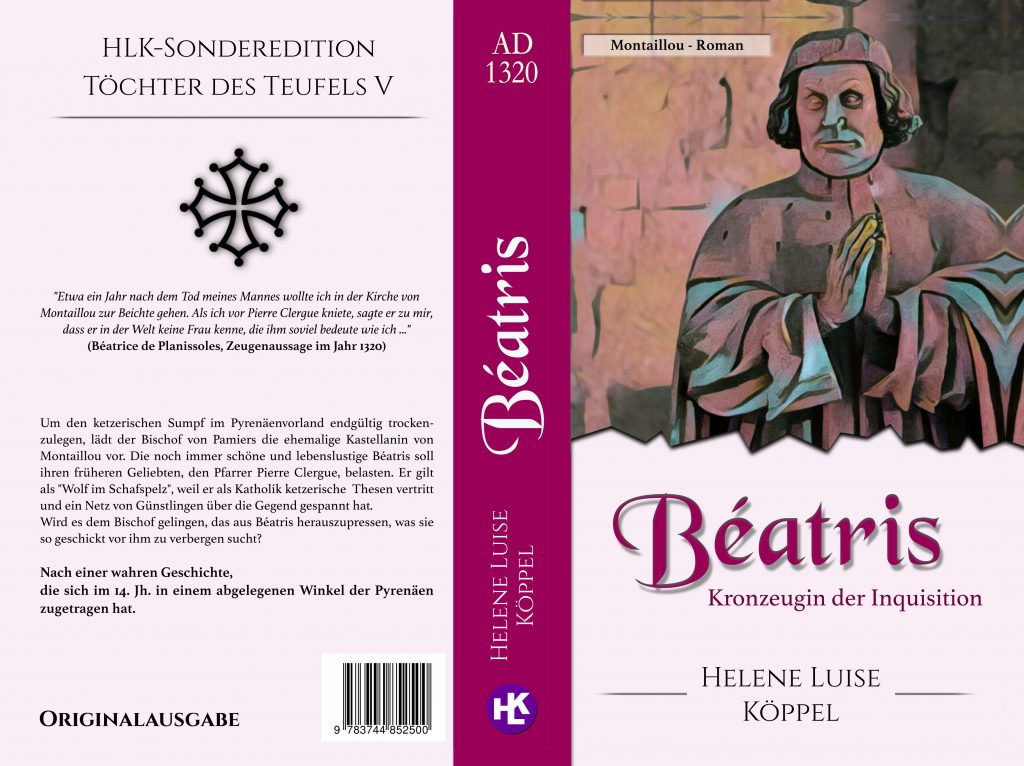

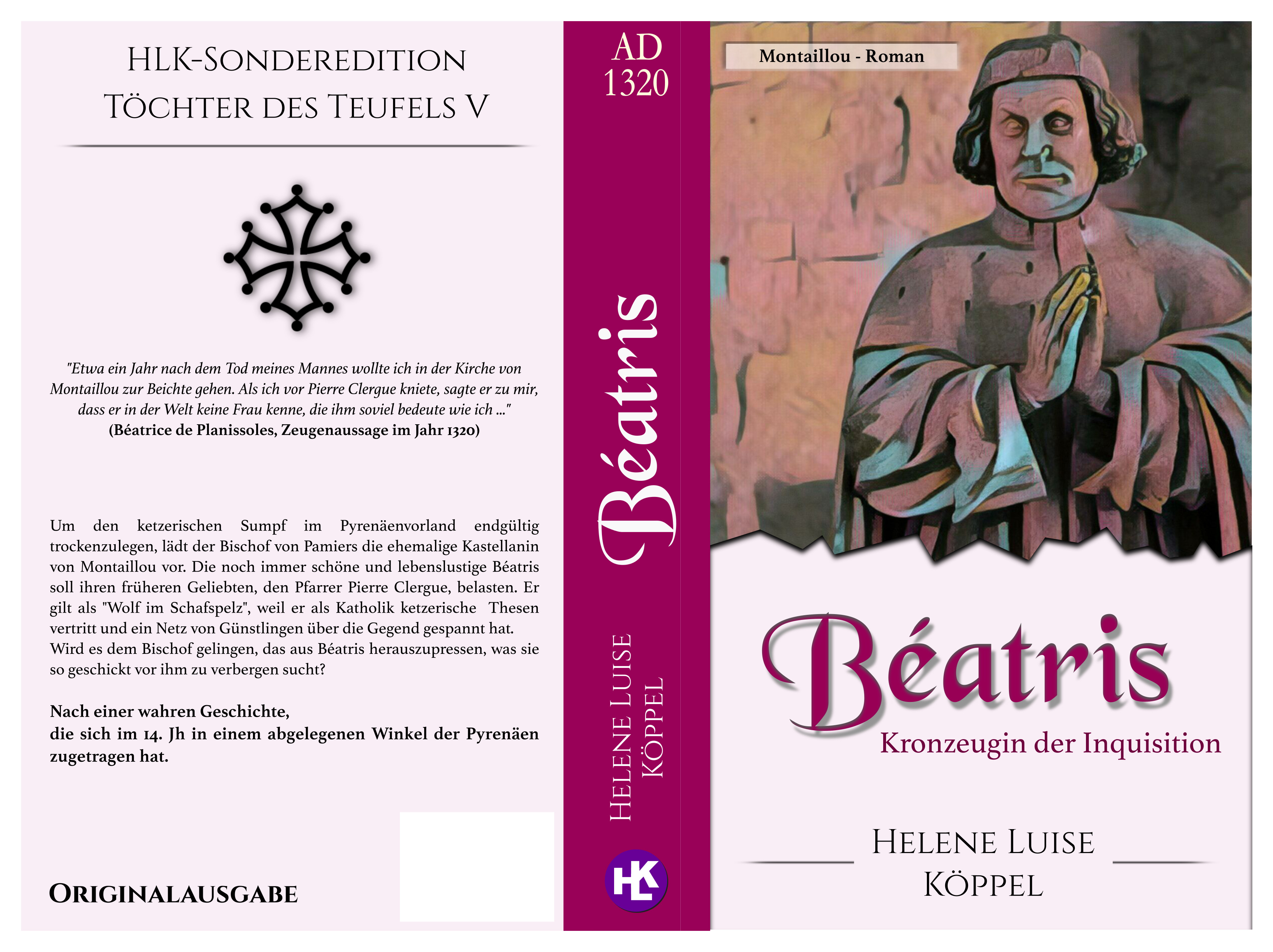

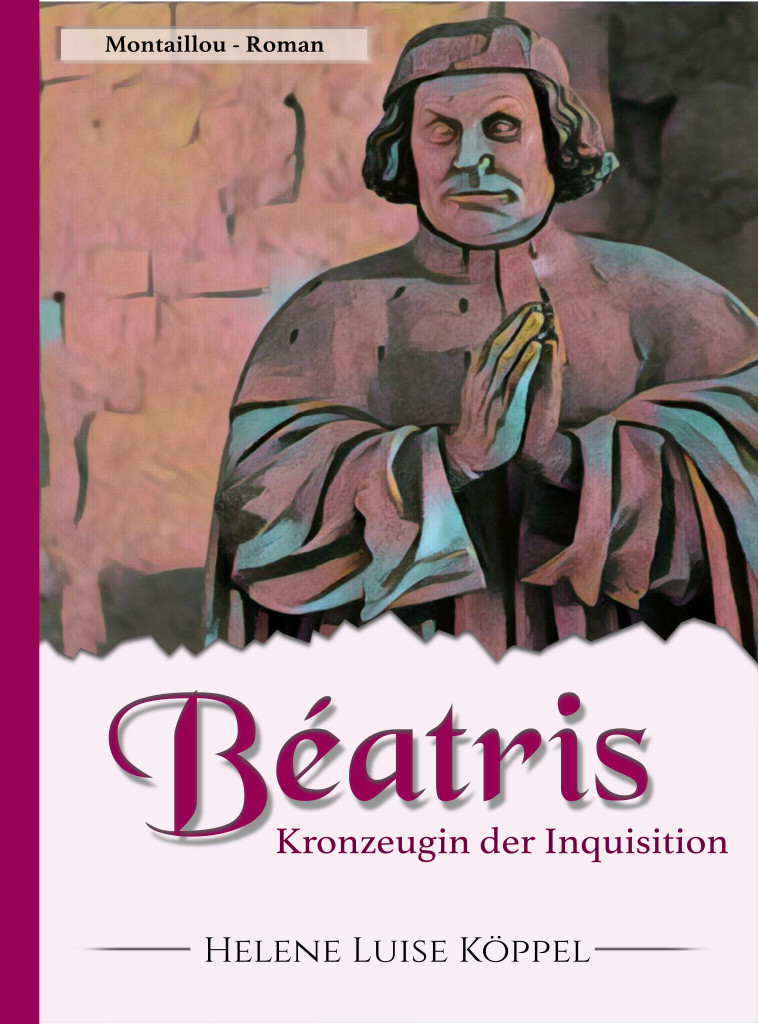

Während meiner Recherche für meinem Historischen Roman “Béatris – Kronzeugin der Inquisition” (Montaillou-Prozess) zog mich neben den Hauptfiguren Béatris von Planisolles und Jacques Fournier noch eine weitere Person in ihren Bann: Der Jude Baruch David Neumann. Sein Verfahren (Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Zwangstaufe in Toulouse) wurde parallel zum Prozess gegen die Einwohner des Bergdorfes Montaillou verhandelt. Der Jude Baruch ist damit nur eine Nebenfigur in meinem Roman, sein Schicksal trägt jedoch wesentlich zum Zeitverständnis dieser Epoche bei.

Der Fall des Juden Baruch David Neumann befindet sich im Inquisitions-Register (3. Kapitel), in dem Jacques Fournier (der spätere Papst Benedikt XII.) sämtliche Geständnisse und Zeugenaussagen während seines Wirkens in Pamiers (Dép. Ariège, Okzitanien) gewissenhaft aufgezeichnet hat.

Das Original-Register wird in der Vatikanischen Bibliothek aufbewahrt.

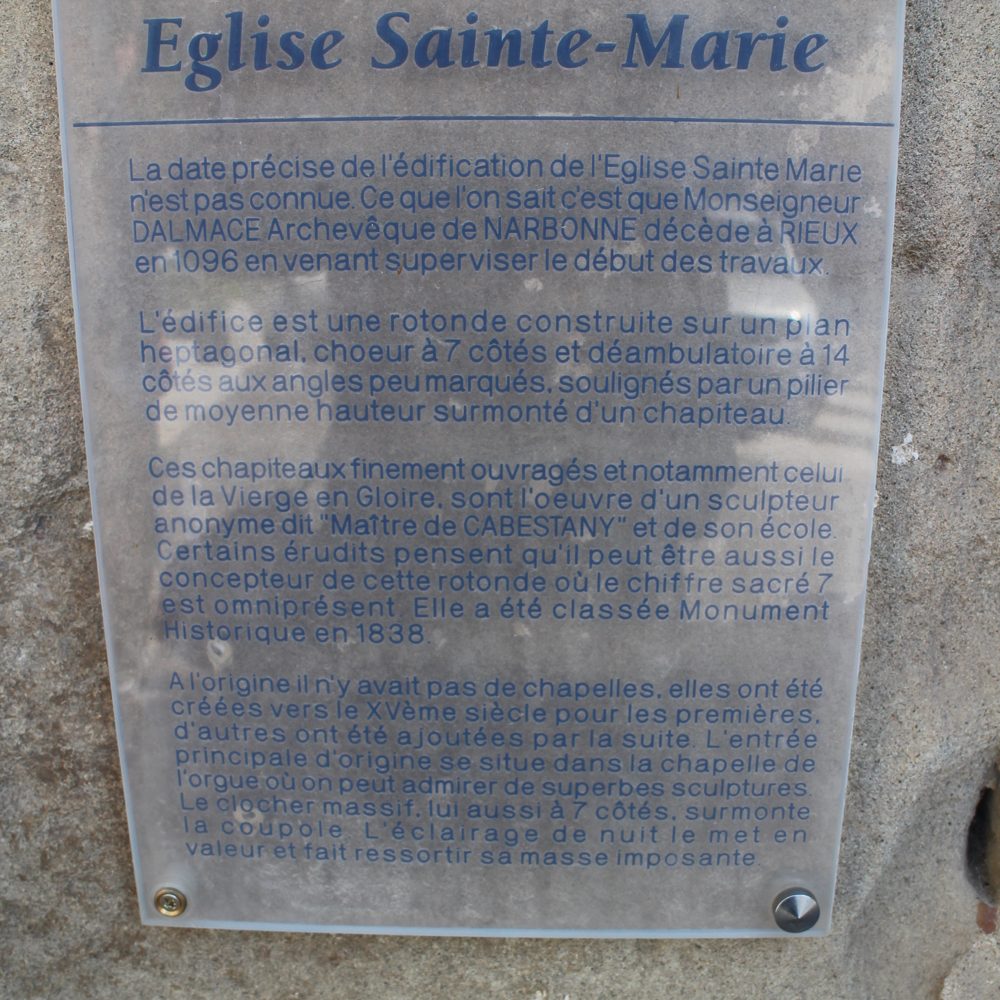

Eingangsfoto: Romanschauplatz Pamiers,

Kathedrale St. Antonin, 12. Jh.

Wer war Jacques Fournier? – Teil I.

Der Inquisitor Jacques Fournier (1285 – 1342) begann seine Ausbildung als Novize im Mutterkloster Morimond/Boulbonne (Dép. Haut-Garonne).

Er studierte in Paris, schloss mit dem Doktorat ab, wurde Abt in der Abtei Fontfroide und schließlich Bischof von Pamiers und Mirepoix.

Seine Ernennung als Bischof umfasste zugleich den Auftrag der Bekämpfung der Katharer-Häresie.

Sein Hauptaugenmerk lag dabei auf den (letzten verbliebenen) Katharern im Bergdorf Montaillou und dem Fall des Juden Baruch David Neumann.

Im Gegensatz zur oft korrupten päpstlichen Inquisition in Carcassonne (Dominikaner), führte Jacques Fournier (Zisterzienser) in Pamiers vergleichsweise unkonventionelle Verhöre.

Er war nicht wie die Dominikaner auf eine schnelle Verurteilung der angeklagten Häretiker aus, denen meist der Scheiterhaufen drohte. Vielmehr interessierten Fournier die Vorgeschichten der Angeklagten und ihre Glaubensvorstellungen. Kurz: Er wollte stets im Detail wissen, was und wer die Dörfler von Montaillou dazu gebracht hatte, sich von Rom abzuwenden.

Sein Vorgehen vor Gericht war dabei immer gleich: Geradezu akribisch fragte er nach, ging den Dingen hartnäckig auf den Grund – um am Ende freilich den zwingenden Beweis zu erbringen, dass sich die Juden und Ketzer im Irrtum befänden.

Alle Fragen und alle Antworten – selbst die Ausflüchte und Lügen – ließ er gewissenhaft aufzeichnen und für die Nachwelt aufbewahren. Damit hielt er sich streng an den alten römischen Rechtsgrundsatz: Quod non est in actis non est in mundo!

(Was nicht in den Akten steht, ist nicht in der Welt!)

Heute sind diese unorthodoxen Verhöre ein einzigartiges Zeitzeugnis und zugleich eine Fundgrube für Historiker und/oder Schriftsteller von Historischen Romanen.

Jacques Fournier / der spätere Papst Benedikt XII.

Frühe Darstellung von Juden mit Spitzhüten gemäß der Anordnung von Papst Innozenz III. auf dem Laterankonzil von 1215 (aus dem 13. Jh.)

Tod oder Taufe!

Der Fall des Juden Baruch

Was war seinerzeit passiert?

Baruch David Neumann, ein ausgezeichneter Kenner des Alten Testaments, der judaischen Gesetze und des Talmuds war in Deutschland seines Glaubens wegen verfolgt worden und hatte sich nach Südfrankreich geflüchtet – wo sich ihn jedoch die sogenannten Pastoureux schnappten, um ihn einer Zwangstaufe zu unterziehen.

Die Pastoureux – überwiegend junge Leute, die sich Hirten nannten (“Vierzigtausend an der Zahl”, versicherte Baruch dem Gericht), waren mit langen Messern, fliegenden Fahnen und viel Geschrei in Toulouse eingedrungen, hatten dort alles kurz und kleingeschlagen und die Juden, (wie zuvor schon in Deutschland) der Vergiftung der Brunnen und Weiden bezichtigt.

Sinn und Zweck des sog. Hirtenkreuzzugs, auf dem sich diese Leute befanden, war die Bekämpfung der Mauren, die sich auf der Iberischen Halbinsel niedergelassen hatten, sowie letztendlich die Eroberung von Jerusalem.

Ihre Hoffnung war dabei, dass der französische König sie anführen würde. Doch als sich Philipp V., auch der “Lange” genannt (1293 – 1322) strikt weigerte, die “Schafshirten” auch nur anzuhören, schlug sich ihre Enttäuschung in maßlose Wut um.

Foto Papst Palast Avignon, HLK 2015

Kurzer Romanauszug zum Fall des Juden Baruch

(aus “Béatris, Kronzeugin der Inquisition”, Seite 34 ff.)

“Nach dieser Abfuhr”, erzählte Baruch, “also nach acht togn, schlug ihr Zorn auf den König in blinde Wut um, und es traf halt den jid. Wen sonst! Wie Ihr wisst, Euer Gnaden, ist es uns erst seit kurzem wieder erlaubt, uns hier niederzulassen, und seitdem gelten wir wohl als … Günstlinge des Königs.”

“Die Gerichtsbarkeit der Stadt Toulouse sah sich offenbar außerstande, euch Juden zu schützen?”, fragte der Inquisitor.

Baruch drehte die Handflächen nach oben. “Oi jojoj”, ging es wieder. “Als wir hörten, dass das Gesindel auf seinem Weg bereits fünfhundert Juden in einen Turm eingekerkert und lebendig verbrannt hat, ergriffen aus unserer Judaria viele die Flucht. Am darauffolgenden Sonntag ging erstmals die Kunde, man hätte die schuldigen Pastoureux verhaftet und in vierundzwanzig Karren fortgebracht. Die Judaria atmete auf. Doch als die Gefangenen ausgerechnet nach Toulouse gebracht wurden, begann der Zores: Diejenigen Hirten, die in den hintersten Karren saßen, schrien plötzlich um Hilfe. Sie plärrten, man würde sie ins Gefängnis stecken, obwohl sie doch den Tod von Christus hätten rächen wollen.

“Und was geschah daraufhin?”

“Nun einige aus der Menge der Tolosaner schlugen sich auf die Seite der Pastoureux. Sie durchtrennten die Seile, mit denen die Hirten gefesselt waren. Die Teufel sprangen heraus und fingen sofort wieder zu schreien an: “Tötet sie, tötet sie, man soll die Juden töten! ... Mit den Waffen, die ihnen die Tolosaner zusteckten massakrierten sie jeden jid, der sich nicht auf der Stelle taufen ließ. Tod oder Taufe, hieß es. Mir selbst schlugen sie fast den Schädel ein … Über und über mit Blut besudelt, gab ich es schließlich zu, dass man mich taufte. Amen – so ist es gewesen.”

“Genauer, Meister Baruch! Wo hat man euch gefasst und wo wurde die Taufzeremonie vollzogen?”

“Nun, die Wilden – sie trugen auf ihren Gewändern Kreuze aus Ziegenhaar – drangen bei mir ein, stahlen mein Hab und Gut, zertrampelten und zerrissen meine Bücher. ‘Lass dich taufen, Jud’, schrien sie, ‘oder wir klopfen dir sämtliche Buchweisheiten aus dem Kopf.’ Sie ergriffen mich, schlugen mich, bis das Blut rann, und zerrten mich mit sich. Quer durch die Stadt. Ich sah die Feuersäulen aus der Judaria, und überall lagen Leichen. Die meisten schwer verstümmelt.

Vor der Kathedrale Saint-Étienne, wo die Taufe vollzogen wurde, lag auf einem Eckstein – ein Anblick, der mich selbst versteinern ließ, Euer Gnaden – ein blutiges Herz, das viele Schaulustige bestaunten. Man sagte mir, es sei das Herz eines Juden, der sich nicht hätte taufen lassen. Vor meinen Augen schlachteten sie den Juden Ascher ab. Er war erst zwanzig Jahre alt gewesen. Als zwei Priester aus der Kathedrale gerannt kamen, hielt ich sie an und bat um Schutz. Vergeblich.

Die ´Hirten` zerrten mich in die Kirche. Dort brannten Kerzen. Juden lagen auf den Knien, die blutverschmierten Hände zum Gebet erhoben.

Ich wandte mich an meine Widersacher, bat um einen Aufschub. Ich wolle auf meine Söhne warten, sagte ich, doch als diese nicht kamen, stellte man mich endgültig vor die Wahl: Taufe oder Tod …

Da stimmte ich zu, mich taufen zu lassen. Man zog mich zum Taufbecken, stieß meinen Kopf ins Wasser, so dass ich schon dachte, man würde mich darin wie einen Hund ertränken wollen. Danach vollzog einer der Priester die notwendigen Zeremonien. Ein anderer flüsterte mir dabei ins Ohr, ich müsse laut bestätigen, dass ich mich freiwillig der Taufe unterzogen hätte, sonst würde ich umgebracht. So bekräftigte ich, obwohl es genau umgekehrt war, dass ich alles aus freiem Willen getan hätte. Man gab mir den Namen Johannes, und eine Frau nähte mir ein Kreuz aus Ziegenhaar auf die Brust.”

Der Inquisitor dankte. “Wir wissen”, sagte er, “dass der Heilige Vater inzwischen die Order erteilt hat, den unseligen Schafskreuzzug aufzuhalten. Wollen wir hoffen, dass es bald gelingt. Zurück zu Eurer Taufe. Seid Ihr hier in Pamiers, wohin man Euch unter Gewaltandrohung gebracht hat, wieder zum Judentum zurückgekehrt, gemäß den Formen und Riten des mosaischen Glaubens?”

“Nein, bei einer Zwangstaufe braucht nicht nach der Vorschrift des Talmud verfahren zu werden, da die Taufe als nichtig gilt.”

“Ihre behauptet also noch immer, sie sei nicht rechtens?”

Baruch nickte. “Es ist eine Sünd für einen jid, sich taufen zu lassen, Euer Gnaden. Auch unter Druck.”

Ein Windstoß stieß eines der Fenster auf und ein nachfolgender Donnerschlag ließ alle zusammenfahren.

“Soso, eine Sünd …”, sagte Jacques Fournier, nachdem die Diener die Läden zugezogen hatten … Er atmete flach und wischte sich zum wiederholten Mal den Schweiß von der Stirn. Als er einen prüfenden Blick in die Runde warf, sah er Unmut in den Mienen einiger Geistlicher. Mehrere flüsterten miteinander, anderen stand sehr deutlich ins Gesicht geschrieben, dass sie wohl selbst gern den “jid” totschlagen würden.

“Ich mache euch einen Vorschlag, Meister Baruch”, fuhr er nach kurzer Beratung mit seinen Beisitzern fort, “es ist schon spät, ein langer Tag liegt hinter uns, bald läutet die erste Gebetsglocke. Auch Ihr braucht Zeit, um noch einmal gründlich über den Sinn Eurer Worte nachzudenken. Wir beenden diese Beratung und lassen Euch wieder rufen.”

Diskussion zwischen christlichen und jüdischen Gelehrten von Johann von Arnssheim

Bild: Johann von Armssheim (1483)

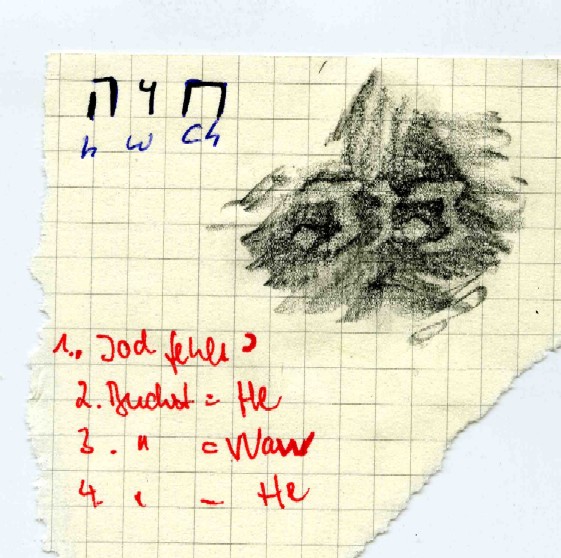

Baruch David Neumann zweifelte also vor dem Inquisitor an der Richtigkeit und Rechtmäßigkeit seiner Zwangstaufe, die ihn in Toulouse ereilt hatte.

Im Verlauf der weiteren Verhöre stellte er auch das Dogma der Dreieinigkeit infrage. Der nachfolgende Disput mit dem Bischof, das dieser ebenfalls akribisch aufzeichnen ließ, und in dem noch weitere Fragen des Dogmas, der Trinität, der menschlichen und göttlichen Natur usw. behandelt wurden, dauerte mit Unterbrechungen ganze 58 Tage.

Überall im Land waren Wetten abgeschlossen worden, wer wohl als Sieger aus diesem Glaubensdisput herausgehen würde.

Nun, Jacques Fournier, der Inquisitor von Pamiers, war von seinem Sieg überzeugt …

Papstpalast Avignon, Foto HLK

Wer war Jacques Fournier? – Teil II.

“Ihr habt einen Esel gewählt!”

Jacques Fourniers Karriere als Inquisitor endete im Jahr 1334, als man ihn – den ehemaligen Sohn eines Bäckers (oder Müllers?) – zum Papst ernannte:

Benedikt XII. (1334 – 1342)

Seine Antwort nach der Papstwahl zeichnete sich nicht durch viel Geschwätz oder Eigenlob aus:

“Ihr habt einen Esel gewählt!”.

Der “Esel Jacques” residierte allerdings nicht in Rom – sondern in Avignon.

Als avignonesisches Papsttum wird der Zeitraum zwischen den Jahren 1309 und 1376 oder 1377 bezeichnet, in dem sieben Päpste ihren Sitz in der südfranzösischen Stadt Avignon hatten.

Konsequent schob Benedikt XII. auch in Avignon der Gewinnsucht und der Bestechlichkeit im Klerus einen Riegel vor.

Er reformierte die Kurie und drang auf eine strengere Zucht in den Klöstern.

Noch während seines Pontifex begann der Bau des Papstpalastes in Avignon.

Der Papstpalast in Avignon, Foto HLK

Der “Esel” im Papstpalast von Avignon, Foto HLK

Links im Bild: Clemens V., Mitte: Johannes XXII, rechts im Bild: Benedikt XII., alias Jacques Fournier, Foto HLK

Wie die Prozesse gegen die Katharer von Montaillou

und den Juden Baruch David Neumann ausgingen,

erfahren Sie hier:

Béatris, Kronzeugin der Inquisition.

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane

Link zu den Reiseblogs

Frankreich

Südfrankreich

Spanien

Götter & Antike

Link zu: Leseproben Thriller und Historische Romane von Helene L. Köppel