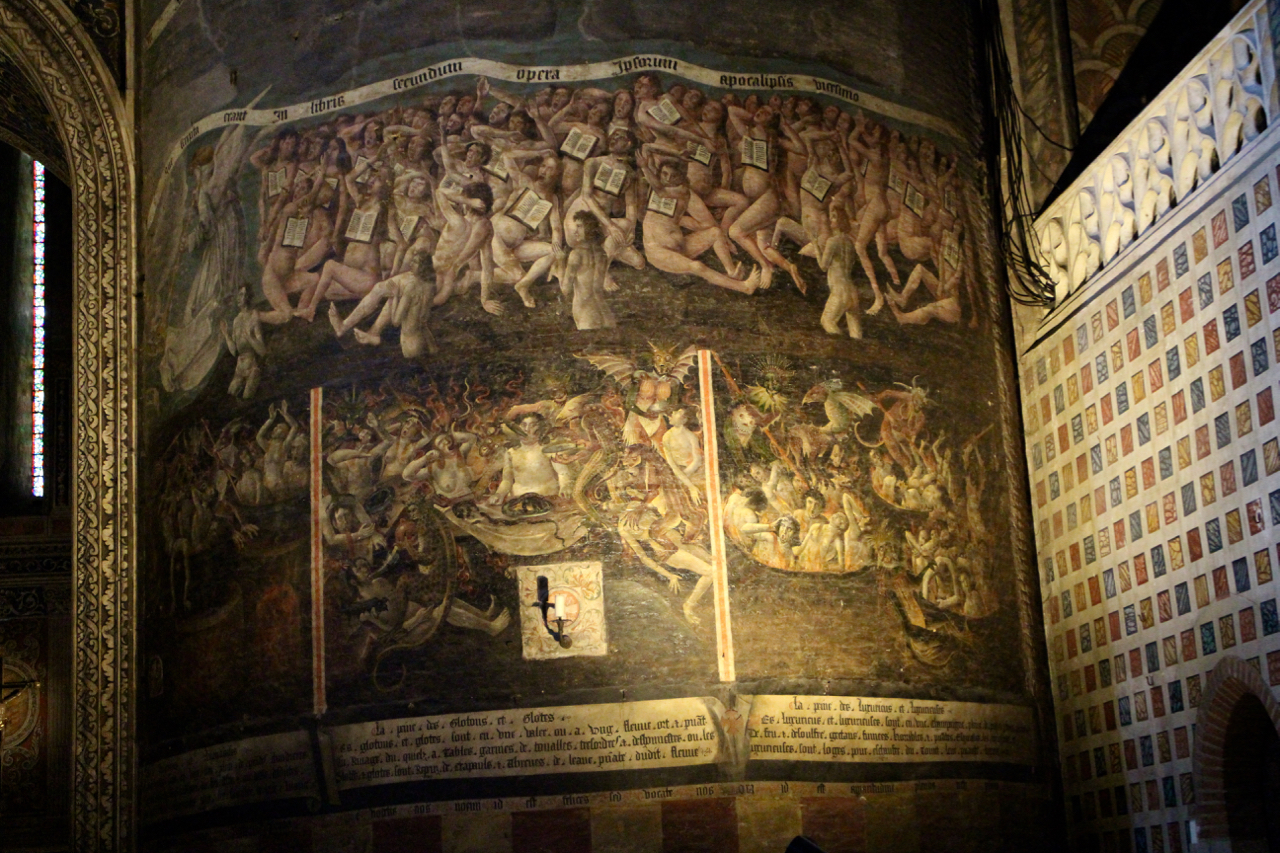

“Es gab im Katharismus etwas,

das auf dem Scheiterhaufen nicht verbrannt ist.”

(Jean Duvernoy, franz. Historiker)

… denn erst Namen geben der Geschichte ein Gesicht!

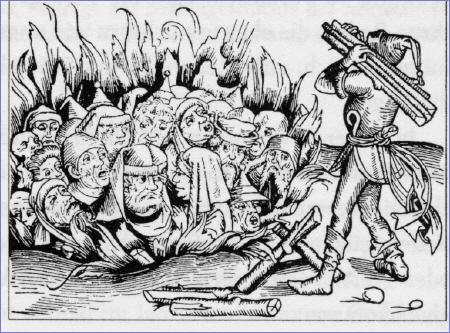

Seit einigen Jahren versuche ich die Namen der 225 Katharer herauszufinden, die am 16. März 1244, am Fuße des Montségur, auf dem Scheiterhaufen verbrannt wurden:

Einige Namen konnte ich ausfindig machen, die anderen sind vermutlich auf ewig vergessen …

Bertrand d’ Marty (Katharerbischof)

Pierre Sirven (Katharer-Diakon)

Raymond Agulher (Katharerbischof)

Name ? ……. (Katharerbischof des Razès)

Guillaume Déjean (Katharer-Diakon)

Raymond de Saint-Martin (Katharer-Diakon)

Rixende du Teilh (Perfekte und Priorin des Montségur)

Guiraude de Caraman (Parfaite)

Corba, Gattin von Raymond de Pereille

Esclarmonde, Tochter von Raymond de Pereille (Verteidiger der Burg), zugleich Gattin ? von Pierre Roger de Mirepoix (Verteidiger der Burg) = eingeheiratet in das Haus Belissen!

Philippa, Tochter von Raymond de Pereille

Marquesa de Lantar, Schwiegermutter von Raymond de Pereille

Saissa de Congost, Nichte von Raymond de Pereille

Braida de Montserver, Schwiegermutter von Roger de Mirepoix

Bruna und India de Lahille, Schwester und Cousine von Guillaume de Lahille

Raymonde de Cuq, Schwester/Schwägerin von Bérenger de Lavelanet.

Braida de Montservat, Guillelme Aicart.

Die Ritter Arnaud des Cassès, Guillaume de Lahille, Raymond de Marceille, Brézilhac de Cailhavel, Bernard de Saint-Martin,

sowie der Knappe Ramonds de Marceille Guilaume Narbona,

der Armbrustschütze Raymond de Belvis,

sechs weitere Sergeanten, zwei davon mit ihren Frauen,

ein Händler aus Mirepoix,

zwei Verbindungsmänner, darunter Jean Rey.

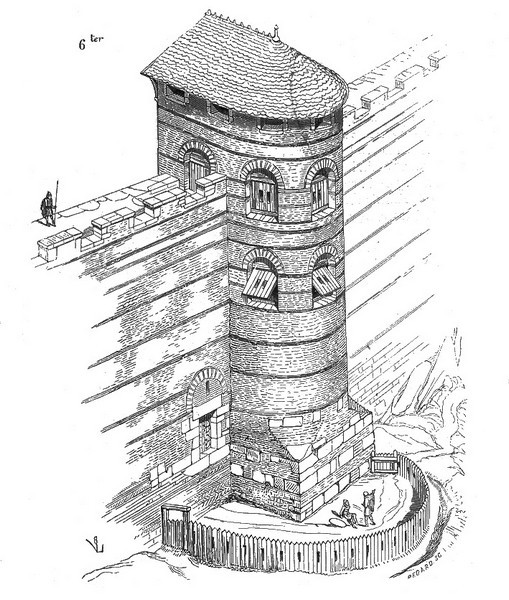

Der katharische Ritter Jourdain du Mas nahm an der Expedition nach Avignonet teil und fiel bei der Verteidigung von Montségur;

ebenso wurden auf dem Montségur tödlich verwundet:

Der junge Ritter Jourdain du Mas, genannt Jordanet,

der Enkel der Perfekten Garsende,

der Sergeant Bernard Rouain

und der Ritter Bertrand de Bardenac.

Ebenso soll ein Sohn der Poncia du Villar unter den Attentätern gewesen sein: Jourdain de Villar,

sowie die Sergeanten Bernard de Carcassonne und Arnaud de Bensa.

Man weiß durch die Zeugenaussage des Béranger de Lavelanet vor der Inquisition, dass ein Pierre de Saint-Just von Rennes-le-Chateau vier Jahre auf dem Montségur lebte. Ob er dort starb, ist nicht bekannt.

Zwei Frauen aus Mas-Saintes-Puelles (Gersande und ihre Tochter Gaillarde) starben ebenfalls auf dem Scheiterhaufen im Jahr 1244.

Im Jahr 1235 zog sich Bernard Sermon d`Albedun oder Albezunum (vom Bezú) auf den Montségur zurück. Ob er 1244 überlebte ist unbekannt.

Eine Parfaite, Alazais Raseire, wurde in ihr Heimatdorf Bram gebracht und dort verbrannt.

(Quellen hierzu: u.a. die Déposition de Béranger de Lavelanet auprés des inquisiteurs – also die DOAT-Quellen; siehe auch Scripta secreta – Geheime Schriften.)