Das Schicksal der “netten Marceillerin” mit dem verschmitzten Lächeln …

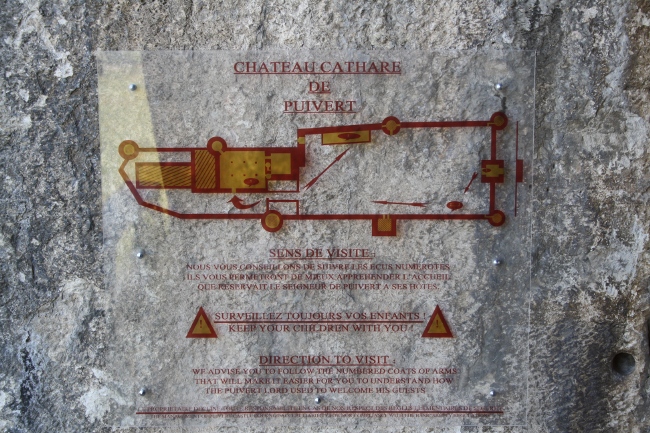

Im Sommer 2006 führte mich meine Recherchereise in eine alte, sonderbare Kathedrale in der Nähe von Limoux (Aude, Südfrankreich), von der ich u.a. wusste, dass im Mittelalter (13. Jh) sogar Frauen katharischen Glaubens regelmäßig hierher pilgerten.

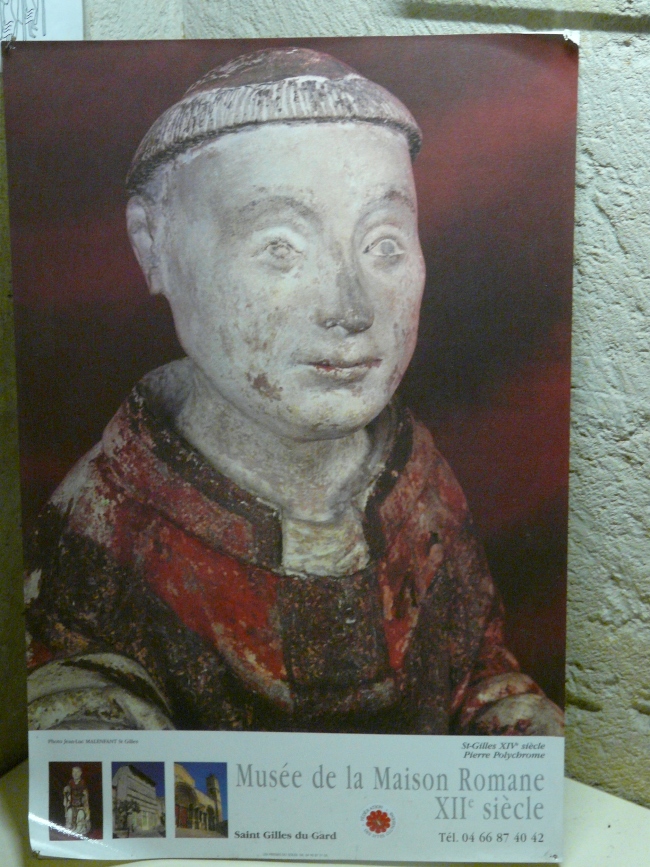

In diesem Beitrag geht es speziell um sie – um die berühmte Schwarze Madonna von Marceille, die so nett lächelte. Eine erste Beschreibung fand ich bei Ean Begg (Die Unheilige Jungfrau), Bad Münstereifel 1989:

In meinem Roman “Die Affäre Calas” (E-book “Die Affäre C.), der zwei Jahre später erschien, schildere ich eine Begegnung meiner Protagonistin Sandrine (Ich-Erzählerin) und ihrer Freunde mit dieser außergewöhnlichen Madonna:

In meinem Roman “Die Affäre Calas” (E-book “Die Affäre C.), der zwei Jahre später erschien, schildere ich eine Begegnung meiner Protagonistin Sandrine (Ich-Erzählerin) und ihrer Freunde mit dieser außergewöhnlichen Madonna:

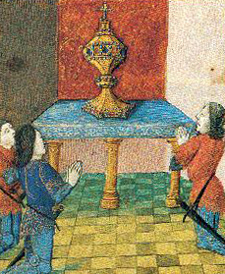

“Als wir das nördliche Querschiff betraten, ging plötzlich das Licht an. Wir rissen die Augen auf: Gold blitzte uns entgegen, Gold wohin man nur sah. Hinter einem kunstvoll geschmiedeten Gitter und einer dicken Glasscheibe saß die Schwarze Madonna …”

´Die hat ja ein helles Kind`, brach es aus Steffi hervor. Sie steckte die Kerze zu einem guten Dutzend anderer, die dort brannten, und stieg die Stufe hoch, um die Madonna näher zu betrachten. ´Überrascht?`, fragte Sokrates. ´Das Dunkel und das Licht. In der Nacht, als Salomon mit der Königin von Saba seinen Sohn Menelik zeugte, sah er im Traum eine hell scheinende Sonne, ein heiliges Licht aus dem Himmel kommen …`

Dieser Mann hatte eindeutig seinen Beruf verfehlt, er hätte Prediger werden sollen …

´Weiß man denn, woher diese Madonna ursprünglich kommt?`

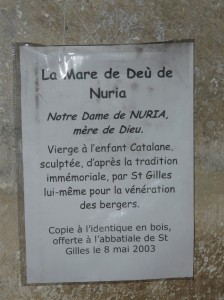

´Ein Bauer hat sie beim Pflügen gefunden. Er nahm sie mit in seine Hütte, am nächsten Morgen war sie verschwunden. Da lief er auf den Acker zurück und fand sie erneut an Ort und Stelle, so dass die Leute beschlossen, dort eine Kathedrale zu bauen. So erzählt es die Legende. Wie es genau war, weiß ich nicht.`

´Ein Bauer hat sie beim Pflügen gefunden. Er nahm sie mit in seine Hütte, am nächsten Morgen war sie verschwunden. Da lief er auf den Acker zurück und fand sie erneut an Ort und Stelle, so dass die Leute beschlossen, dort eine Kathedrale zu bauen. So erzählt es die Legende. Wie es genau war, weiß ich nicht.`

Dass Sokrates einmal zugab, etwas nicht zu wissen, erfreute mich regelrecht! Als er mir Platz machte, stieg ich hoch, um durch das Gitter hindurch ein Foto zu schießen. Ich bin schwarz, aber schön – Tochter von Jerusalem, ging es mir durch den Kopf. Ein bisschen konnte ich verstehen, weshalb die Weißen Büßer sie verehrt hatten …”

Dass Sokrates einmal zugab, etwas nicht zu wissen, erfreute mich regelrecht! Als er mir Platz machte, stieg ich hoch, um durch das Gitter hindurch ein Foto zu schießen. Ich bin schwarz, aber schön – Tochter von Jerusalem, ging es mir durch den Kopf. Ein bisschen konnte ich verstehen, weshalb die Weißen Büßer sie verehrt hatten …”

(Alle Fotos HLK, 2006)

Ein Jahr nach meinem Besuch in der Kathedrale Notre-Dame de Marceille (mozarabischer Baustil) erreichte mich eine schlimme Nachricht, die mich betroffen und wütend zugleich machte:

Ein Jahr nach meinem Besuch in der Kathedrale Notre-Dame de Marceille (mozarabischer Baustil) erreichte mich eine schlimme Nachricht, die mich betroffen und wütend zugleich machte:

VANDALISMUS!

In der Nacht vom 30. September auf den 1. Oktober 2007 – also noch vor dem Erscheinen meines Romans – hatten Vandalen der “netten Marceillerin” den Kopf abgeschlagen und entwendet. Auch ihr goldener Mantel wurde gestohlen. Einzig das Jesus-Kind auf ihrem Arm blieb verschont.

Eine Parallele zum in der Nähe gelegenen Ort Rennes-le-Château, wo ein Verrückter Jahre zuvor dem Teufel des Priesters Saunière den Kopf abschlug?

Eine Parallele zum in der Nähe gelegenen Ort Rennes-le-Château, wo ein Verrückter Jahre zuvor dem Teufel des Priesters Saunière den Kopf abschlug?

Leider weiß ich nicht mehr, wer die Aufnahme, die offenbar kurz nach dem Attentat auf die Madonna entstand, gemacht hat. Das Foto war vermutlich auf der Seite des Autors Philipp Coppens (+2012) abgedruckt, der seinerzeit schrieb, dass die Statue durch ein elektrisches Alarmsystem geschützt gewesen sei, dieses jedoch in den Wochen zuvor nicht funktioniert hätte. Schon zweimal, so Coppens, einmal während der Französischen Revolution und einmal in den 1980er Jahren, sei die Madonna gestohlen worden. Bei einem Antiquitätenhändler sei sie Monate später wieder aufgetaucht.

ENDE GUT – alles gut?

Die nette MARCEILLERIN hat natürlich längst einen neuen Kopf erhalten – doch dieser hat mich enttäuscht:

(Foto I. u. W. Dill, München – mit bestem Dank!)

(Foto I. u. W. Dill, München – mit bestem Dank!)

Das verschmitzte Lächeln ist verschwunden – wie auch das kleine Loch auf ihrer Nase.

Schade …

Weitere magische Geschichten über Limoux?

Die Mönche der Abtei Saint-Hilaire und die Blanquette de Limoux

Limoux (Aude) – und die rätselhafte Kapelle der Augustiner