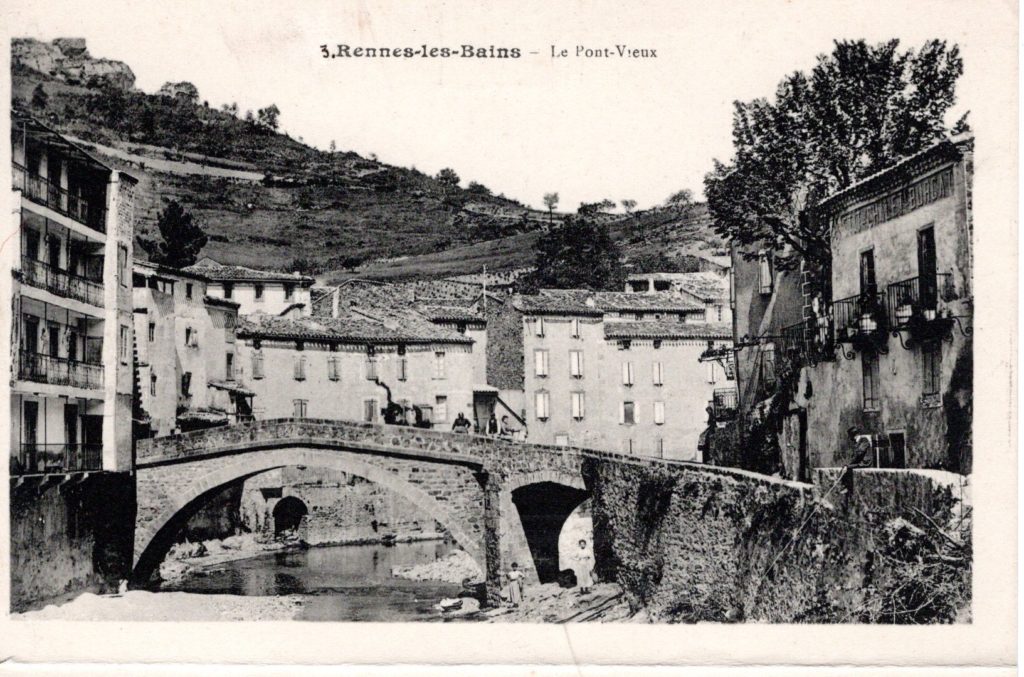

“Wie im Einschnitt einer unreifen Frucht lag das langgezogene, etwas düstere Rennes-les-Bains unter ihnen, als sie nach einer guten Stunde Fahrt dort ankamen …”

(Aus “Talmi” v. H. L. Köppel, S. 307 ff)

Fotos bitte zum Vergrößern anklicken!

Romanschauplatz Rennes-les-Bains

Rennes-les-Bains liegt im Aude-Gebiet, im Tal des Flusses Sals, 48 km südlich von Carcassonne und 20 km von Limoux entfernt. Der malerische Ort, keltisch-römischen Ursprungs, lag im Mittelalter im Herzen des Katharerlandes. Er ist berühmt geworden als “Badeort der Römer”*, aber auch als “Schwesterstadt” des 3 km entfernten Bergnestes Rennes-le-Château – und nicht zuletzt aufgrund des rätselhaften Buches seines früheren Pfarrers Henri Boudet (1837-1915): “Die wahre Sprache der Kelten und der Kromleck von Rennes-les-Bains”. Ein Buch, das nach seiner Veröffentlichung im Jahr 1886 von der Fachwelt als “unseriöse und urkomische Schrift” bezeichnet wurde. Zwischen den Zeilen jedoch blitzt das “Geheimnis einer lokalen Geschichte” auf.

Ich selbst kenne Rennes-les-Bains seit mehr als zwanzig Jahren. Der Ort ist zum Schauplatz in meinem Historischen Roman “Marie – die Erbin des Grals”** geworden und fand auch Eingang in meinen Thriller “Talmi”.

___________________

* Im Jahr 121 v. Chr. besetzten die Römer dieses Gebiet, das den Namen “Gallia Togata” oder “Gallia Narbonnensis” erhielt.

** Die Geschichte der Marie Denarnaud, Haushälterin und Geliebte des benachbarten Priesters von Rennes-le-Château; Einfluss von Boudet auf Saunière etc.

Rennes-les-Bains und die Region “Rhedesium”

Die Region des sogenannten “Rhedesiums” (später Razès genannt) ist sehr alt: Iberer, Kelten, Griechen, Römer, Westgoten und Karolinger haben hier ihre Spuren hinterlassen.

Der Name “Rennes” wurde sowohl von Rennes-le-Château als auch von Rennes-les-Bains übernommen, um an den Aufenthalt einer Königin (fr: reine) zu erinnern. Um welche es sich gehandelt hat, weiß man nicht mehr: Zur Auswahl stehen Blanche de Castile und Blanche de Bourbon, die unglückliche Frau von Peter dem Grausamen. Vermutlich war es letztere, die auf ihrem Weg nach Puilaurens, zu ihrer Hochzeit, hier noch einmal badete.

Bis zum 18. Jahrhundert war Rennes-les-Bains unter dem Namen “Les Bains de Monferan” (Die Bäder von Monferan/Montferrand) bekannt. Montferrand ist ein Dorf auf einem Hügel im Nordwesten. Ausgrabungen haben dort eine gallorömische Fundstätte ans Tageslicht gebracht. Doch Rennes-les-Bains hat Montferrand den Rang abgelaufen. (Antike Dokumente beziehen sich aber immer auf Monferan/Montferrand.)

Schwankende Steine (Roche branlante)

Höhlen, Höhlen, Höhlen …

Menhir Peyro Dreto

Der Kopf der keltischen Quellgöttin Damona?

Ein besonderes Überbleibsel vermutlich aus Keltischer Zeit befand sich noch im Jahr 1992 (oder 1972?) an der Ostwand des Pfarrhauses. Abbé Boudet hat den Kopf dort anbringen lassen, nachdem er ihn östlich von Rennes-les-Bains entdeckt, wohl mit der Spitzhacke vom Sockel geschlagen und mitgenommen hatte. Der Fundort, ein uraltes Quellheiligtum, war unter dem Namen “Pla de las Brugos” bekannt: “Hexenplatz”. Hier wurde früher vielleicht die keltische Göttin Damona verehrt. Die Ähnlichkeit (Frisur) mit Abbildungen dieser Göttin ist frappant.

Dass Boudet den steinernen Kopf kurzerhand in “Tête de l’homme” umbenannte – “Kopf eines Mannes” – sollte Jahrzehnte später den Gerüchtetopf in halb Europa zum Aufwallen bringen: Die einen mutmaßten, es handle sich um die Abbildung von Jesus Christus, der hier irgendwo begraben sei, andere sahen in ihm den Kopf des Merowingerkönigs Dagobert II.

Für einige Zeit befand sich der halbverwitterte Kopf noch – neben vielen Fundstücken aus der Römerzeit – im örtlichen Museum. Doch dieses existiert heute leider nicht mehr. Schade eigentlich!

Rennes-les-Bains und die Römer

Unzählige Münzen und archäologische Funde, darunter auch antikes Glas, beweisen, dass das Heilbad Rennes-les-Bains bei der römischen Kolonie COLONIA NARBO MARTIUS** äußerst beliebt war. Ein ehemaliger Priester (Antoine Delmas) hat im Jahr 1709 einen Bericht über Rennes-les-Bains verfast, in dem er die Ruinen der römischen Thermalbäder beschreibt (heute verschwunden) und auch auf die Funde näher eingeht. Er berichtet von Münzen aus Gold, Silber und Bronze, u.a. von Domitianus, Justitian, Gordianus, Tiberius, Julius Caesar, Claudius, Gratianus etc. Auch Statuetten von römischen Kaisern und den Göttern Jupiter und Mercurius wurden gefunden, sowie römische Lampen, Mosaikböden, alte Instrumente, gallo-römische Amphoren und Fragmente von Statuen. Ein weiterer Pfarrer und Archäologe, der Rennes-les-Bains in dieser Zeit besuchte, berichtete über mehr als 400 Gold- und Silbermünzen aus der Römerzeit, die er in der Gegend gefunden haben will. Es wurde hier also schon früher fleißig gesucht und gegraben. Sogar ganz offiziell: So erhielt ein gewisser Henri-Paul Elie im Jahr 1857 die Silbermedaille der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften (Toulouse) für seine Entdeckungen in Rennes-les-Bains: Zwei Räder und diverse Fragmente eines bronzenen Streitwagens, die auf dem Gebiet der Gemeinde entdeckt wurden.

Mit seinen neun Quellen und unterschiedlichen Wassertemperaturen lag Rennes-les-Bains in einer der ersten Provinzen, die überhaupt von den Römern besetzt wurden. Das Teilstück einer ihrer Straßen ist noch auffindbar. Von Montferrand aus führt der Weg, der mit großen Quaderpflastern belegt ist, rechts in den Wald. Vermutlich handelt es sich um einen Abschnitt einer einst großen Straße, die Carcassonne mit der katalanischen Küste verband und über den Col Saint Louis, wie der Passübergang heute heißt, führte.

** – ein Gebiet, das dem heutigen Languedoc und der Provence entspricht.

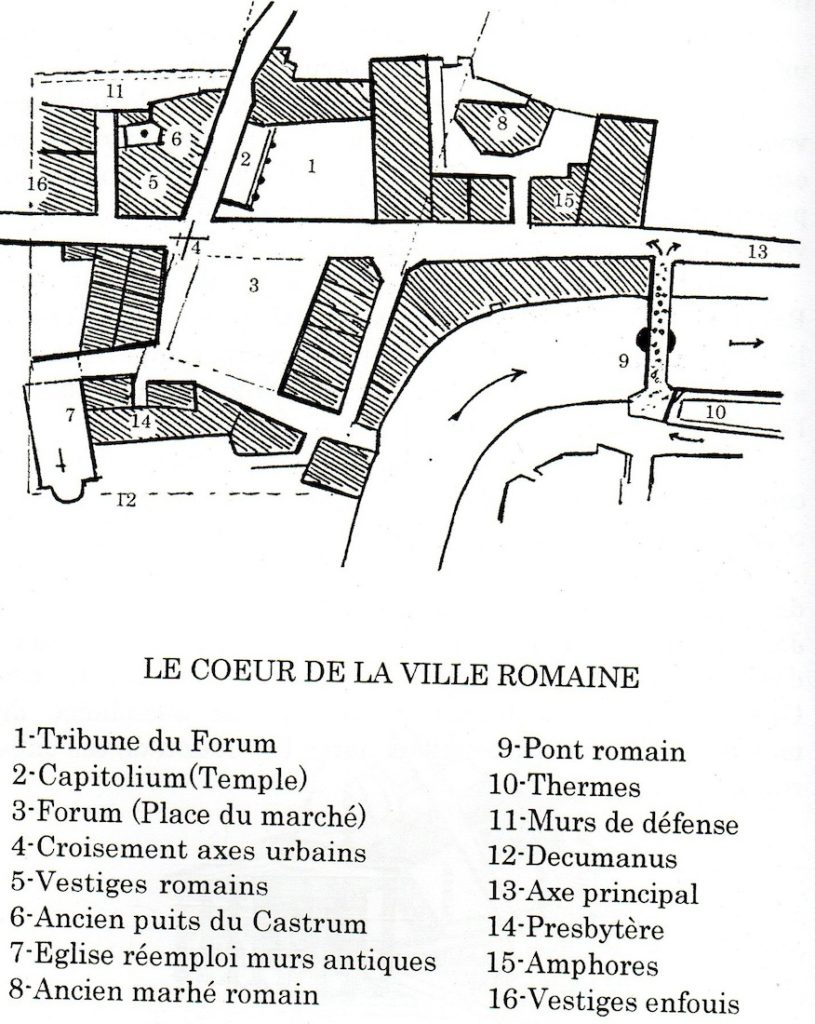

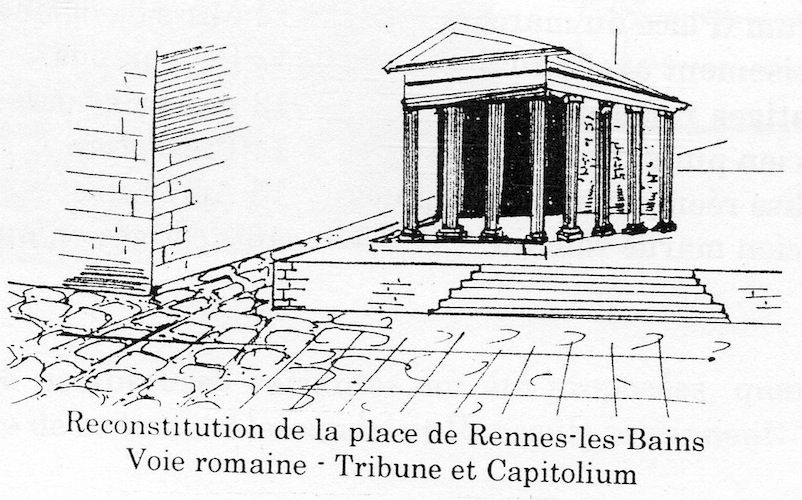

Die römischen Bauwerke in Rennes-les-Bains (ohne Gewähr!)

“Der Pfarrer Boudet hütet ein Geheimnis,

das die größten Umstürze verursachen könnte!”

“Das Tor des Geldes, das Tor des Goldes und das Tor der Myrrhe” – Zugänge zu einem unterirdischen Heiligtum?

Bereits antike Autoren wie Strabo, Prokopios von Caesarea oder Pomponius Mela (der in der Nähe des Bugarachs eine alte Goldmine verortete) zeigten ein auffälliges Interesse an der Umgebung der beiden Rennes. Und fast immer ging es um Gold und wertvolle Schätze. Oder um ein Geheimnis. Der Autor Labouisse-Rochefort (1778-1852) schreibt z.B. in seinem Buch Voyage à Rennes-les-Bains (Reise nach Rennes-les-Bains) von einem vom Teufel bewachten Schatz in der Nähe des Château de Blanchefort*. (Ruine Blanchefort s. Foto oben). Und folgt man einer alten örtlichen Legende, so geht es um drei Tore: Das Tor des Geldes, das Tor des Goldes und das Tor der Myrrhe, drei geheime Zugänge zu einem unterirdischen Heiligtum.

Gefunden hat sie bislang niemand.

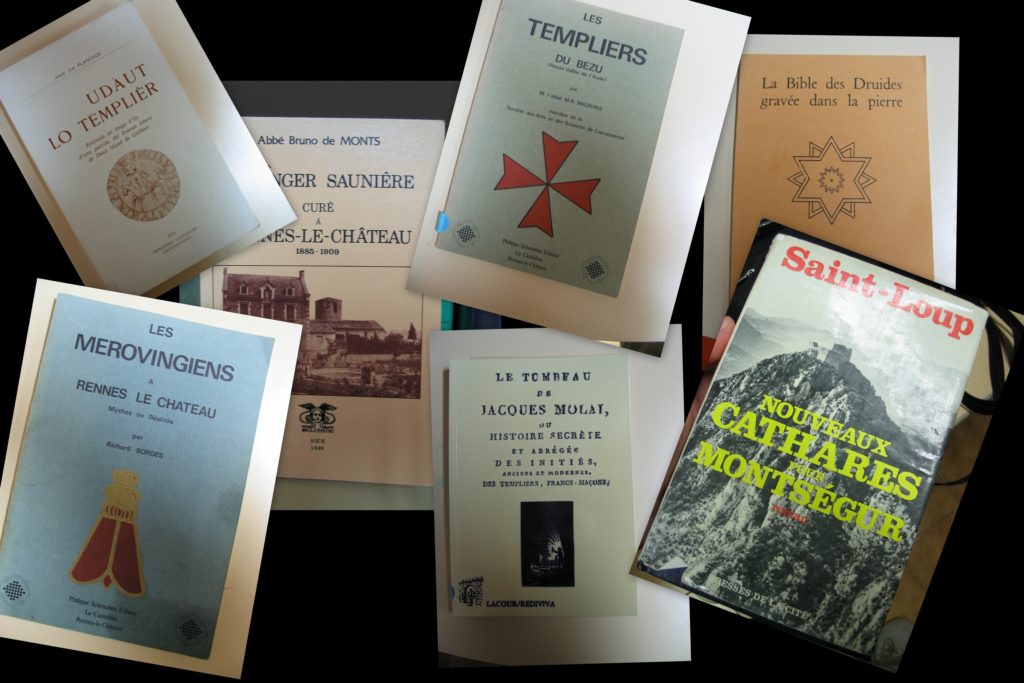

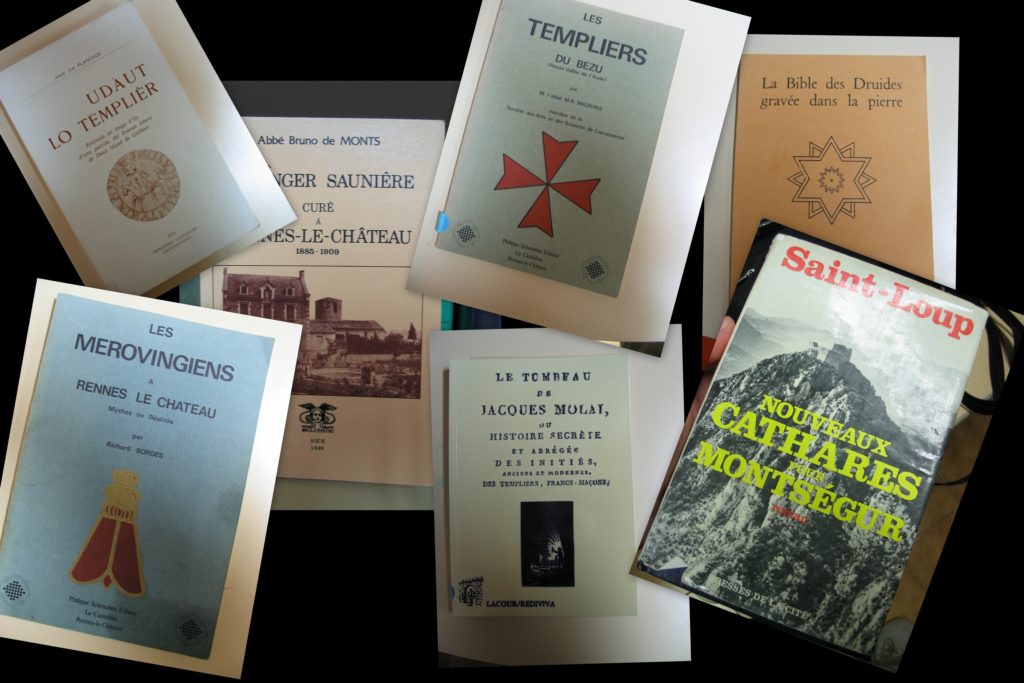

Es war aber Abbè Henri Boudet (1837-1915), der wohl berühmteste Priester von Rennes-les-Bains, der – gemeinsam mit seinem Kollegen Bérenger Saunière – die Schatzsuche kräftig anheizte. Dass bereits ein Zeitgenosse, der Priester R. P. Vannier, über ihn sagte: “Der Pfarrer Boudet hütet ein Geheimnis, das die größten Umstürze verursachen könnte”, lässt die Menschen bis heute aufhorchen, nachdenken und spekulieren. Manchmal schreiben. Und manchmal graben, in alten Büchern oder vor Ort.

In Boudets Buch “La Vraie langue celtique: et le cromleck de Rennes-les-Bains”, das im Jahr 1886 veröffentlicht wurde, spielt u.a. der benachbarte Berg Serbairou eine Rolle. Dort fand er vermutlich nicht die gesuchten drei Tore, auch nicht “das Grab Christi”, wie manche Autoren es ihm unterstellen, sondern einen riesigen “Kromleck”. (Mit Cromlech bezeichnet man im Kreis angeordnete aufrecht stehende Steine, also Menhire.)

Entdeckte der passionierte Wanderer ein keltisches Quellheiligtum auf dem Berg? Einen Platz, an dem sich die Druiden versammelten – “die gelehrten Mitglieder des Neimheid”, wie Boudet selbst schreibt? Ausgeschlossen ist dies nicht. Vielleicht hat es sich ursprünglich um eine auf natürliche Weise entstandene Felsformation gehandelt, der die Kelten für ihre Zeremonien weitere Menhire beigesellten. Überall um Rennes-les-Bains gibt es ja diese auffälligen Steine, aber eben auch zahlreiche Schluchten, Höhlen, Grotten und Stollen, wo man Schätze vermutet. Selbst aufgelassene Minen hat man entdeckt, in denen z.B. Gagat abgebaut wurde (für Jett-Schmuck).

Immerhin was Glänzendes! 🙂

Boudet, der bereits von seinen Zeitgenossen als Gelehrter betrachtet wurde, beschäftigte sich jedoch nicht nur mit keltischen Monumenten und uraltem Wissen, sondern auch mit alten Sprachen, d.h. er suchte nach Ähnlichkeiten des Südfranzösischen mit der keltischen Sprache. Leider hat er sein Buch in einer “codierten Sprache” ** verfasst, d.h. er bediente sich eines gewissen Jargons, der einem als Laien das Lesen und Verstehen erschwert. Aber gerade das scheint die Fantasie vieler Menschen bis heute anzuregen. Es ist ein seltsames Buch, in dem Boudet aber ganz offen den Zweck der Aufwendungen ankündigt: “Durch die Interpretation eines in einer fremden Sprache gebildeten Namens in das Geheimnis einer lokalen Geschichte eindringen …”

Nun, es darf fröhlich weiter gerätselt werden!

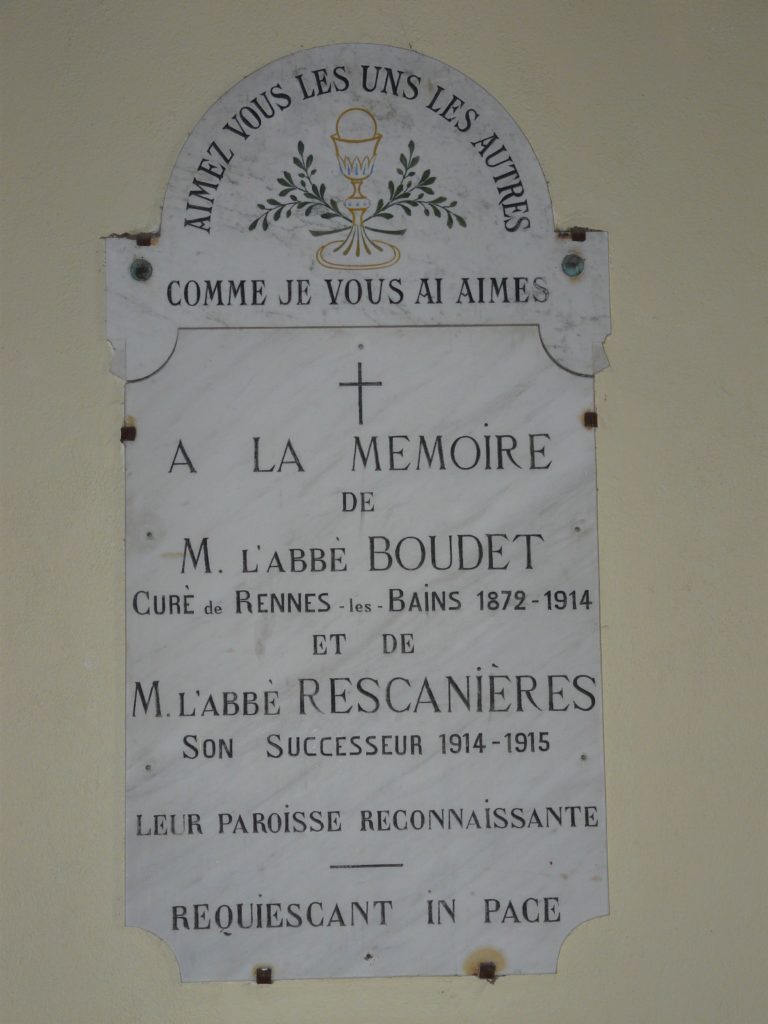

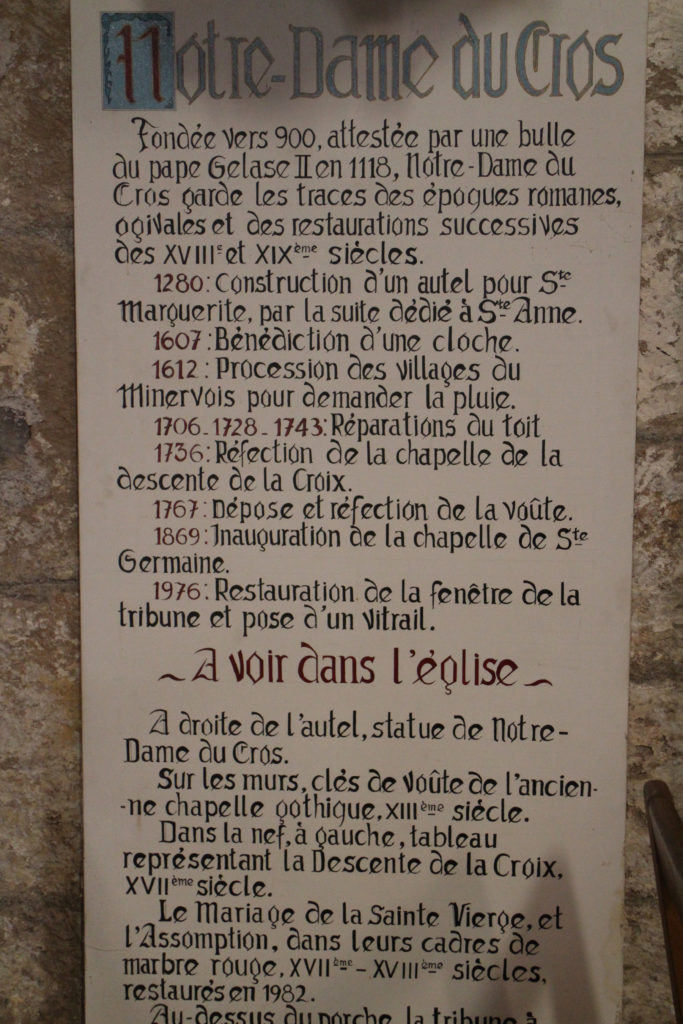

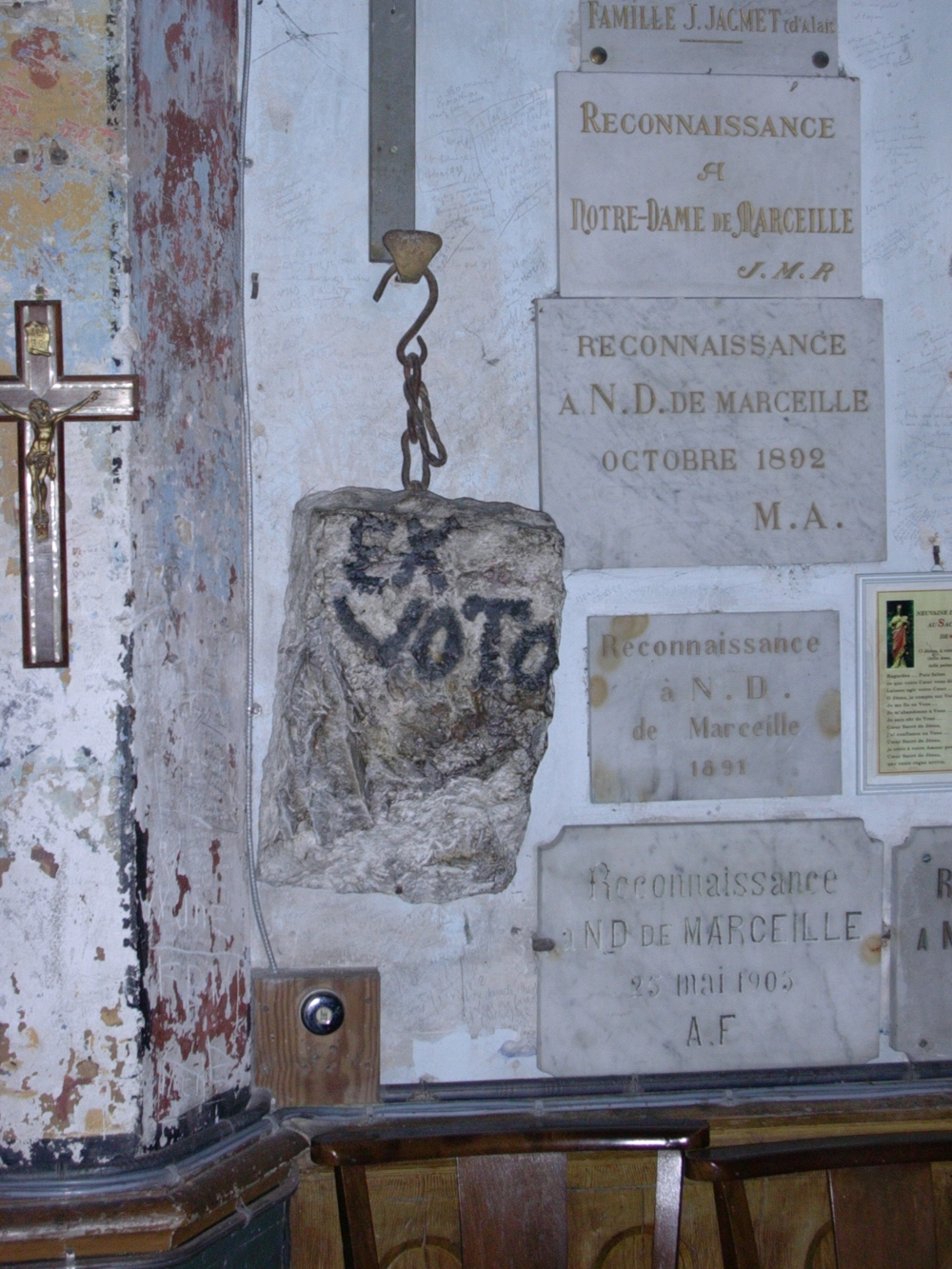

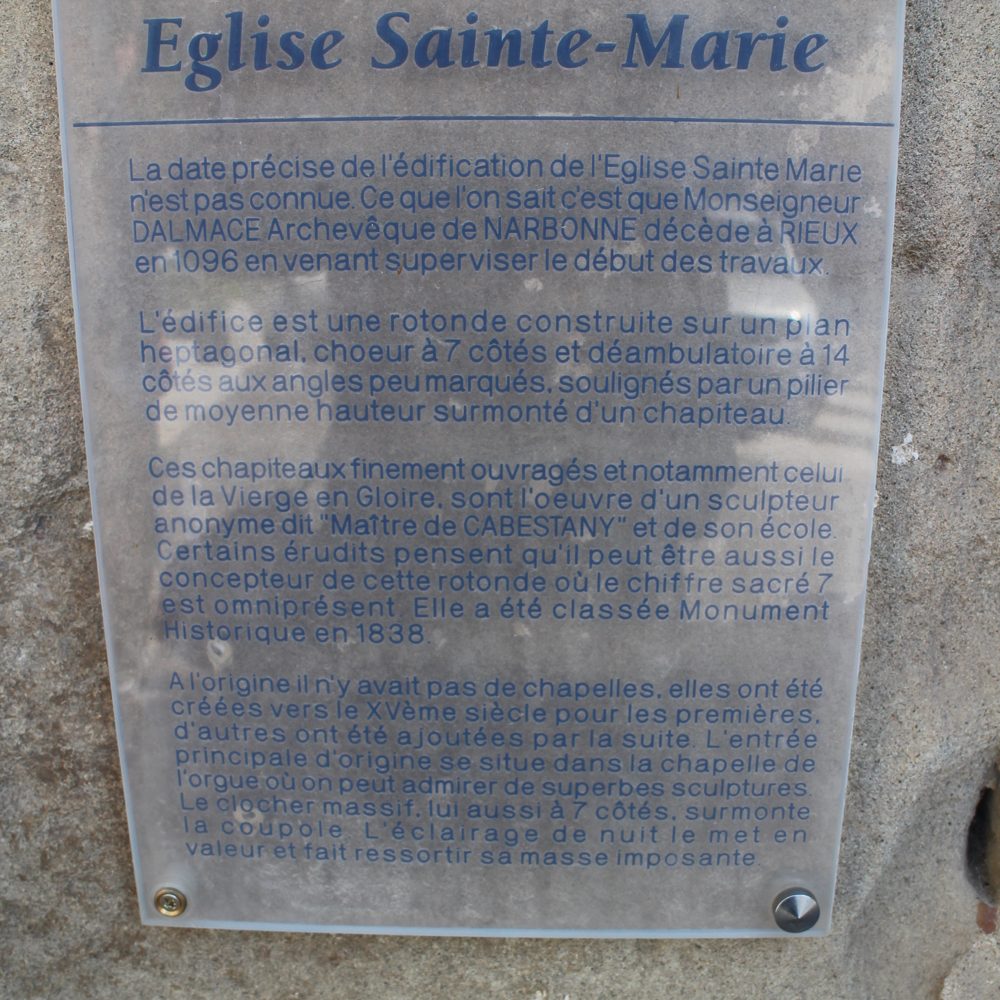

In seinem Buch gibt Boudet aber auch wertvolle Hinweise auf sehenswerte Kirchen in der Umgebung, wie z.B. Notre-Dame-de-Marceille und Notre-Dame-du-Cros.

Beide Kirchen besitzen ebenfalls heilkräftige Quellen, sind reich an Mythen und Legenden und einen Besuch wert!

___________________________________________________________________

*Herkunftsort eines gleichnamigen Templer-Großmeisters, s. Foto oben

**Boudets “codierte Sprache” weist Ähnlichkeit mit der vom Schriftsteller Jonathan Swift entwickelten “punischen Sprache” auf. Die punische Verschlüsselung ist einem Wortspiel ähnlich.

Jean-Jacques-Henri Boudet (16 November 1837 – 30 March 1915)

Die neun Quellen von Rennes-les-Bains

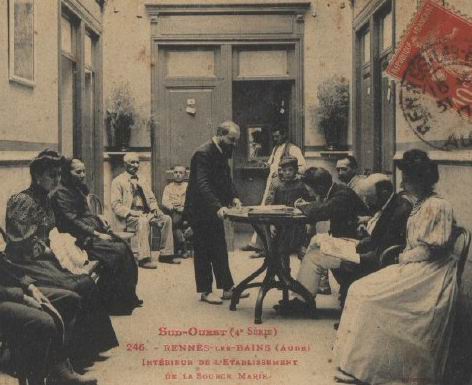

Schon seit Jahrtausenden geniesen die Menschen heißes Quellwasser. Die alten Römerthermen von Rennes-les-Bains sowie das alte Thermalgebäude wurden aufgegeben, aber die 9 Quellen, 5 warme (von 37-40°) und 4 kalte, sprudeln hier noch immer.

Es gibt inzwischen ein neues Thermalschwimmbad, das eine natürliche Temperatur von 33 ° hat, und auch ein Jacuzzi und einen Hammam anbietet.

Unten am Fluss kann man sich jederzeit gratis unter die warme Dusche legen.

Kleiner Hinweis: Um an dieser exponierten Stelle zu baden, steht man auch gerne mal in der Sals Schlange! 🙂

“Les Bains Doux” – eine der warmen Quellen ( 37° ) entspringt beim ehemaligen Thermalgebäude

Fotos zum Vergrößeren anklicken!

Die Gärten der Königin, elegante Kurgäste und eine “Liebesquelle”

In den “Gärten der Königin” (Foto unten links) entspringt eine warme Quelle direkt im Fluss Sals.

Das mittlere Foto nimmt uns mit in eine Zeit, in der die eleganten Kurgäste aus aller Welt in Rennes-les-Bains weilten. Es gab ein Grand Hôtel!

Rechts unten werfen wir einen Blick auf die romantische “Fontaine des Amours”, eine weitere (allerdings kalte) Quelle mit Kaskaden, die etwas außerhalb von Rennes-les-Bains liegt, in Richtung Bugarach.

(Eine bestimmte Szene in meinem Roman “Talmi” spielt an der “Fontaine des Amours.)

Rennes-les-Bains hat viele Gesichter, zuviele?

Brücke über die Sals

Marktplatz im Frühling

Zuviel geht eigentlich gar nicht, wenn man in Südfrankreich auf Reisen ist!

Mal ist Rennes-les-Bains ein verrücktes südfranzösisches Nest, in dem sich neben sympathischen Alt-Hippies auch allerlei Forscher und Schriftsteller treffen, die sich mit vielfältigen Themen befassen, darunter, wie ich, auch mit der Geschichte der Katharer.

Die “Rennologen-Gemeinde” findet man zuverlässig auf dem schattigen Platanenplatz, meist vor dem Lokal “Chez Willi” sitzend, wo es – pst! – die besten Pizzen Frankreichs gibt … Wasserfreunde und Kinder hingegen lieben die Sals, die im Sommer auch zum Angeln und Fischen einlädt. Für Wellness sind die Quellen und Bäder da. Höhlenforscher, Wanderer und Kletterer – oder aber Schatzsucher! – zieht es in die umliegenden Berge und Wälder, z.B. zu den “Schwankenden Steinen” (Foto oben) und anderen Naturschönheiten. Auch Kunstfreunde kommen hier auf ihre Kosten, die Klöster und Kirchen in der Umgebung sind sehenswert. Und mitunter schreien hier des Abends die Pfaue, die oben auf den Hängen gehalten werden. Aber daran gewöhnt man sich schnell.

Noch was: Donnerstags und Samstags ist Markttag (auch regionale Produkte). Und in der Saison finden auf dem Marktplatz manchmal Konzerte statt.

Und dann steppt hier der Bär! 🙂

Treffpunkt in der Bibliothek von RLB

Am Marktplatz

Autorentreff

Henry Lincoln “Der Heilige Gral und seine Erben”

Helene L. Köppel “Marie -Die Erbin des Grals”

Kunst am Fluss

Forumsfreunde

Abendlicher Rennologen-Treff im Au Coeur de Rennes

Fromage, Fromage …

Das stille Gesicht von Rennes-les-Bains

Ein Gesicht von Rennes-le-Bains ist still. Sehr still.

Man entdeckt es am frühen Morgen, wenn die Katzen umherstreunen und nur das Rauschen der Sals zu hören ist. Dann bin ich oft auf den Beinen und streife mit meiner Kamera durch die menschenleeren Gassen …

Rennes-les-Bains – ganz, ganz still

Auf dem Friedhof hinter der Kirche liegen – einträchtig nebeneinander – die alten Familiengräber der “üblichen Verdächtigen in der Causa Rennes-le-Château & Rennes-les-Bains”. Mögen sie in Frieden ruhen!

Henri Boudet selbst liegt im benachbarten Ort Axat begraben, neben seinem Bruder Edmond.

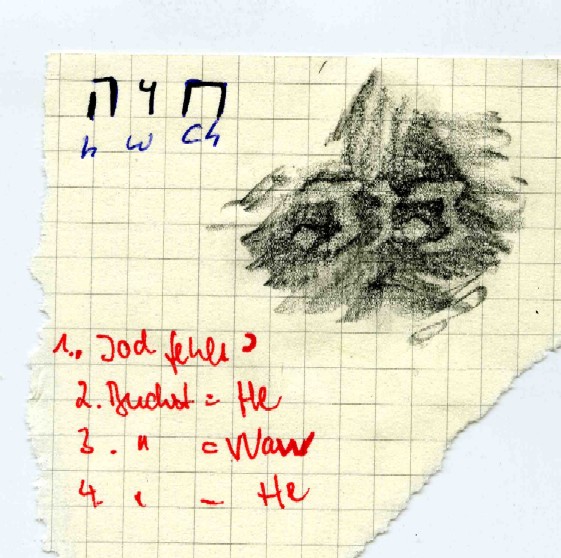

Auf seiner Grabplatte, die einige unleserliche Inschriften aufweist, hat der Steinmetz das geheimnisvolle Buch des Priesters verewigt, für dessen Druck Boudet aus eigener Tasche mehr als 5000 Goldfranc aufgewendet haben soll. Der Erfolg blieb aus, einige hundert Bücher wurden als Geschenke an interessierte Priester verteilt, zwei gingen nach England (Oxford University und an Königin Viktoria), die Restauflage hat man auf Drängen des damaligen Bischofs vernichtet.

Die steinerne Ausgabe trägt die Aufschrift: “IXOYS” (= Ichthys), also die bekannten Anfangsbuchstaben der fünf griechischen Wörter für: Jesus Christos Gottes Sohn Erlöser.

Das einzig Seltsame dabei ist, dass der Steinmetz anstelle des Buchstaben (Y)psilon ein (I)ota verwendet hat – was natürlich ein allerletztes Rätsel aufwirft! 🙂

Vielen Dank für Ihre Begleitung durch die aufregenden Zeiten von Rennes-le-Bains!

NEU im Jahr 2024:

Im Jahr 2024 hat Helene L. Köppel die damaligen Vorgänge in Rennes-le-Château noch einmal aus einem anderen Blickwinkel unter die Lupe genommen

und nach ihrem Roman “Marie – die Erbin des Grals” ein Sequel geschrieben – also eine Fortsetzung, die im Jahr 1920 spielt:

“Adieu, Marie! Die Briefe”.

Die erstmals ins Deutsche übersetzten privaten Briefe des Priesters (ergänzt durch weitere Dokumente)

gewähren interessante neue Einblicke in die historisch verbürgten Ereignisse zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Rennes-le-Château.

Weitere spannende Orte in Südfrankreich können Sie hier entdecken! Eintritt frei!

Alphabetisch geordnet:

Albi, Alet-les-Bains, Arles, Arques, Arreau/Cagoten, Avignon, Béziers, Boule d’Amont, Cabestany, Canal-du-Midi, Carcassonne, Campagne sur Aude, Collioure, Collioure-Eremitage, Elne, Ensérune, Fontfroide, Galamus-Schlucht, Ille-sur-Têt, Limoux1, Limoux2, Limoux3, Marcevol, Minervois: ND du Cros, Mirepoix, Montaillou, Montségur, ND de Marceille, Palau-del-Vidre, Pérouges, Prieuré de Serabonne, Puivert, Puy-en-Velay, Rennes-les-Bains, Rennes-le-Château, Rennes-le-Château/Presse/Fotos, Rieux-Minervois, Rocamadour, Saint-André, Saint-Genis-des-Fontaines, Saint-Gilles-du-Gard, Saint-Guilhem-le-Désert, Saint-Hilaire, Saint-Polycarpe, Sylvanès, Saissac, Santa-Maria del Vilar. Serres, Taurinya, Toulouse,

LESEN hält wach, garantiert!

“Abkehr”, Thriller (Romanschauplätze: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Marokko

“Adieu, Marie! – Die Briefe” (Historisch: Rennes-le-Château-Roman 2)

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane