Es sind meist Frauen, die es zu den “Schwarzen Madonnen” (Romanische Madonnen) hinzieht. Doch weshalb sind diese Madonnen schwarz? Und warum werden sie auch noch “schwarz” genannt, wenn sie es gar nicht sind?

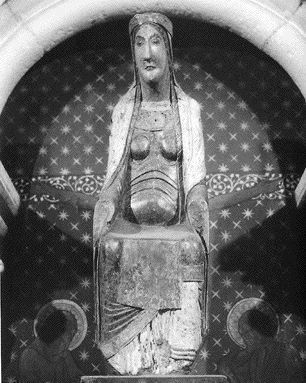

Es gibt viele Erklärungsversuche. So spricht beispielsweise die von den Frauen hochverehrte Schwarze Madonna von Le Puy (Auvergne, s. Foto rechts) in einem aus dem Jahr 1518 stammenden Gedicht jenen berühmten Satz, der der Königin von Saba zugesprochen wird: Nigra sum, sed formosa – Schwarz bin ich, aber schön!

Er ist im Hohen Lied zu finden, in jenem einzigartigen Liebesgedicht, das Aufnahme in die Bibel fand: „Schwarz bin ich und schön, ihr Töchter Jerusalems, schwarz wie die Zelte Kedars, schön wie die Zeltdecken Salomons.

Die Königin von Saba stammte aus Äthiopien. Sie war schwarz und schön – und vermutlich auch klug. Doch was hat sie mit dem weltweiten Kult um die Schwarzen Madonnen zu schaffen?

Die katholische Kirche spielt das Phänomen herunter und behauptet, viele Romanische Madonnen (11. – 13. Jh.) seien aufgrund äußerlicher Einflüsse rein zufällig schwarz geworden. Aber das stimmt nur in den seltensten Fällen.

Steckt die alte Göttin ISIS dahinter – eine Urgöttin mit tausend Namen?

Zweifelsohne verbergen sich hinter einigen Romanischen Madonnen außerchristliche Jungfrauen – wie die ägyptische Isis: Der Thron, die Krone, die Körperhaltung beweisen das. Fromme Kreuzfahrer haben diese Figuren von ihren Reisen mitgebracht, in der fälschlichen Annahme, es handele sich um die Jungfrau Maria.

(*Die romanische Architektur beginnt etwa um das Jahr 1000 n. Chr. und tritt in ganz Europa auf: Romanische Kirchen werden gebaut, Romanische Sitzmadonnen halten darin Einzug.)

(Eine der schönsten Romanischen Madonnen

steht in der Basilika von Orcival, Auvergne)

(Fotos zum Vergrößern bitte anklicken!

Wie die Großen Göttinnen miteinander verschmolzen –

oder wie aus Sophia MARIA wurde …

Der Kult um die Schwarzen Madonnen geht jedoch vermutlich auf eine noch wesentlich ältere Epoche zurück – eine Zeit, in der die Menschheit “Sophia, die Göttin der Weisheit und des Anfangs” verehrte: Sophia, so heißt es, soll bereits vor der Schöpfung existiert haben und zwar “in der Finsternis des Chaos, das schwarz ist”. So erklärt es ein christliches Traktat aus dem 3. Jahrhundert mit dem Titel “Vom Ursprung der Welt”.

Sophia galt somit den Urchristen als die Repräsentation des Heiligen Geistes, der “auf dem Wasser schwebte” und Licht in die Welt brachte, als es “finster auf der Tiefe” war (Genesis, 1,1).

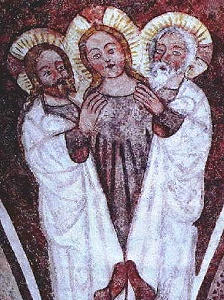

Das Fresko links unten zeigt “Die Heilige Geistin” von Urschalling (Chiemsee), es wurde im Jahr 1923 entdeckt. Die Zeitschrift “efi” schrieb 2007 darüber: “Es ist eine Einladung zur Meditation über das weibliche Göttliche, Assoziationen zur göttlichen Weisheit – Sophia – liegen nahe.”

Eine weitere “Heilige Geistin” (Foto rechts unten) habe ich im Jahr 2013 in Belpuig (Pyrenäen) entdeckt: Sie ist im Bunde die Dritte und stellt ebenfalls Sophia, die Heilige Geistin oder die Weisheit dar.

Die Schwarze “weise” Sophia,

deren Symbol die Taube der Aphrodite war (später auch Symbol des Heiligen Geistes), soll an der Schöpfung beteiligt gewesen sein?

Dieses Denken – das allerdings sehr komplex ist! – fand bereitwillig Aufnahme im Gnostizismus/Dualismus. Der Kult der Sophia hat sich aber auch, wie die oben gezeigten Beispiele beweisen, in der christlichen Volksfrömmigkeit und Kunst niedergeschlagen. Vor allem von den östlichen Christen wurde Sophia hingebungsvoll verehrt. Ihr größtes Heiligtum wurde im 6. Jh. n. Chr. in Konstantinopel errichtet und galt als eines der Weltwunder: die Hagia Sophia, die Kirche der Heiligen Sophia. Die “Dame Weisheit” galt als Göttin der gnostischen Philosophen, die sagten “die Weltseele würde aus ihrem Lächeln geboren.”

Gnostizismus/Dualismus: Die Katharer waren Anhänger des sog. Dualismus, dessen Wurzeln tausend Jahre vor Christus zurückreichen. Der Dualismus ist – vereinfacht ausgedrückt – die Zweiteilung: Gut und Böse, Hell und Dunkel, Oben und Unten – oder, um beim Glauben zu bleiben: Gott und Welt. (H.L.Köppel)

Rom ordnet die Zerstörung dieser Madonnen an

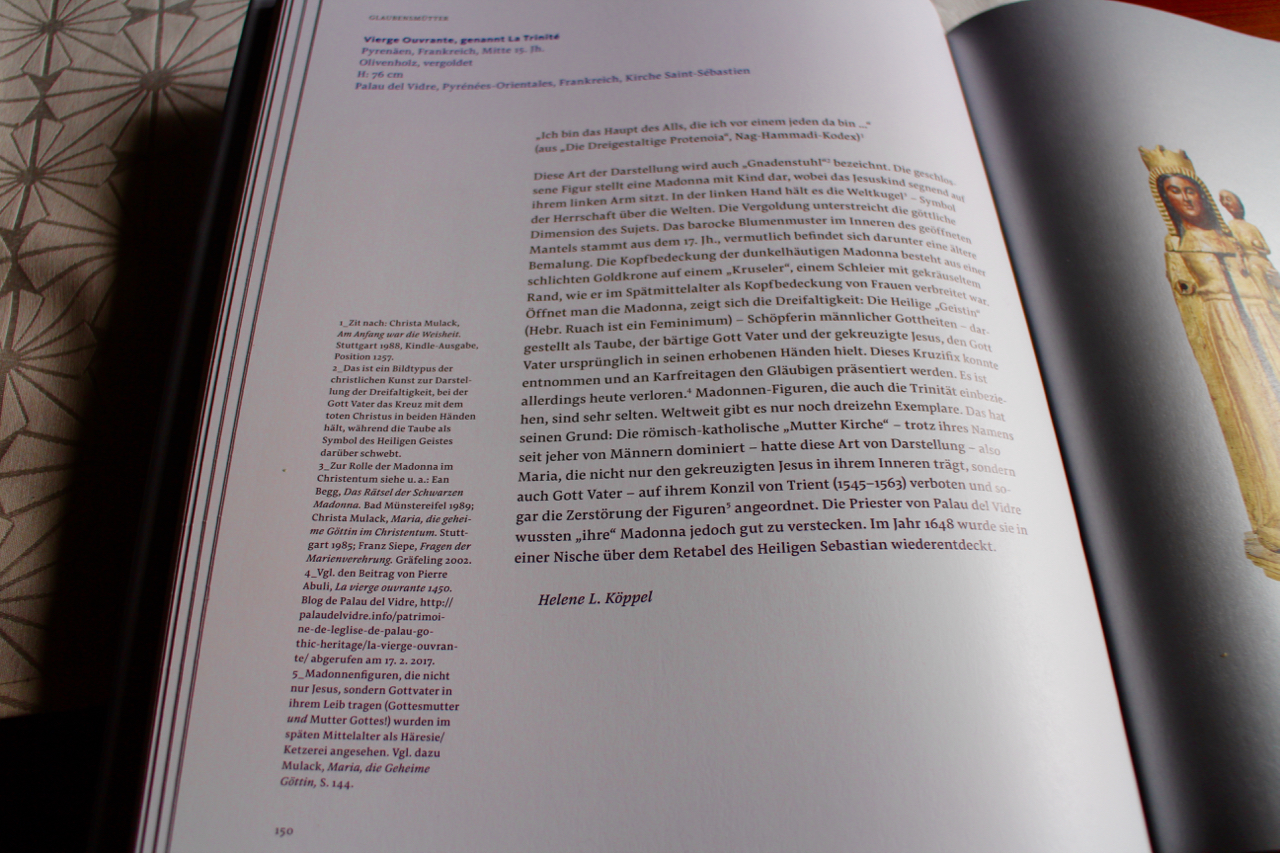

Madonnen dieses Typs, die auch die Trinität einbeziehen, sind sehr selten. Weltweit gibt es nur noch dreizehn Exemplare. Das hat seinen Grund: Die römisch-katholische “Mutterkirche” – trotz ihres Namens von Männern dominiert – hatte diese Art von Darstellung auf ihrem Konzil von Trient (1545-1563) verboten und sogar die Zerstörung der angeblich häretischen Figuren angeordnet. Die Priester von Palau-del-Vidre wussten “ihre” Madonna jedoch gut zu verstecken. Im Jahr 1648 wurde sie wiederentdeckt, in einer Nische über dem Retable des Heiligen Sebastian. (aus: H.L.Köppel, Ausstellungskatalog d. Jüd. Museums, Hohenems)

AKTUELL 2017:

Gefreut habe ich mich über die Bitte des Jüdischen Museums Hohenems/Österreich, am Ausstellungskatalog für das Jahr 2017 “Die weibliche Seite Gottes” mitzuwirken!

Das Museum war über meine Website auf mich aufmerksam geworden, interessierte sich vor allem für die Palau-del-Vidre – Madonna als temporäres Ausstellungsstück. Man bat mich um Vermittlung und, nachdem ein Kontakt mit Palau-del-Vidre zustande kam, um einen Beitrag für den Ausstellungskatalog. Die wertvolle, weil sehr seltene Figurine war dann vom 30. April an bis 8. Oktober 2017 in Hohenems zu sehen.

(Mein Beitrag und meine Beschreibung der o.g. “Vièrge Ouvrante”, genannt La trinité), ist auf den Katalogseiten 150 und 151 zu finden; s.a. die nachstehenden Fotos.)

Eine der ältesten Schwarzen Madonnen in Frankreich

wird in Dijon verehrt

Die Hände der Schwarzen Madonnen

Romanische Madonnen haben oft übergroße und mitunter weißbemalte Schutzhände, s. Eingangsfoto, Le Puy. Diese Hände werden Hände des Lichts genannt.

Die Romanische Madonna von Belpuig (Pyrenäen) hingegen (links im Bild) tanzt aus der Reihe: Ihre merkwürdige Fingerhaltung – ein aufmerksamer Leser hat mich verständigt – entspricht wohl dem

geht nämlich auf den persischen Propheten Mani zurück, der im 3. Jh. n. Chr. das Denken von Zoroaster, Buddha und Jesus zusammengefasst hat.

Im Jahr 2015 entdeckte ich eine weitere Madonna mit einer ähnlichen Finger- oder Handhaltung (Daumen berührt Zeigefinger) und zwar in Ainsa, einer sympathischen nordspanischen Kleinstadt in der Provinz Huesca/Aragón, umgeben von herrlichen Felsformationen: Der alte Ortskern mit seinem Hauptplatz (Plaza Mayor) wurde als Kulturgut eingestuft. Die Romanische Madonna steht in der 1183 geweihten ehemaligen Kollegiatskirche Santa Maria.

Foto links – die Mudra-Geste (wie bei einer tantrischen Tänzerin)

Die Freundinnen der Frauen

Es gäbe noch viel zu erzählen, über die Schwarzen Madonnen, die Freundinnen der Frauen, in deren Nähe meist eine wundertätige Quelle sprudelt, und bei deren Auffinden der Legende nach sowohl Tiere (Stiere, Kühe) als auch Bauern und Hirten ihre Hand im Spiel hatten. Im 16. Jh gab es in Frankreich fast 200 dieser Statuen, und bis heute wurden weltweit über 450 Figurinen entdeckt. Die Volksfrömmigkeit bezeichnet übrigens alle Romanischen Sitzfiguren als “Schwarze Madonnen”, gleich ob sie schwarz sind oder nicht. Nicht selten wurden sie bei einer späteren Restaurierung absichtlich “geweißt”.

„Schwarz bin ich und schön, ihr Töchter Jerusalems, schwarz wie die Zelte Kedars, schön wie die Zeltdecken Salomons.”

Zum Abschluss ein kleiner Reigen meiner interessantesten Madonnen-Entdeckungen der letzten Jahre, für die – teilweise blau unterlegt, d.h. anklickbar – weitere Informationen zur Verfügung stehen.

Sachbücher zum Thema:

Christa Mulack, “Maria – Die Geheime Göttin im Christentum, Stuttgart 1985

Erich Neumann, “Die Große Mutter”, Freiburg i. Br., 1989

Franz Siepe, “Fragen der Marienverehrung”, Gräfelfing 2002

Ean Begg, “Das Rätsel der Schwarzen Madonna”, Bad Münstereifel 1989

Die Freundinnen der Frauen – Vic, Katalonien (Diözesanmuseum)

Und weiter geht es mit den “Schönen Damen von Astorga” – ganz besondere Madonnen aus Spanien – bitte klicken Sie hier!

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Helene L. Köppel

Link zu Reiseblog – Frankreich

Link zu Reiseblog – Südfrankreich

Link zu Reiseblog – Spanien

Link zu Frühe Epochen, Götter & Antike

LESEN hält wach, garantiert!

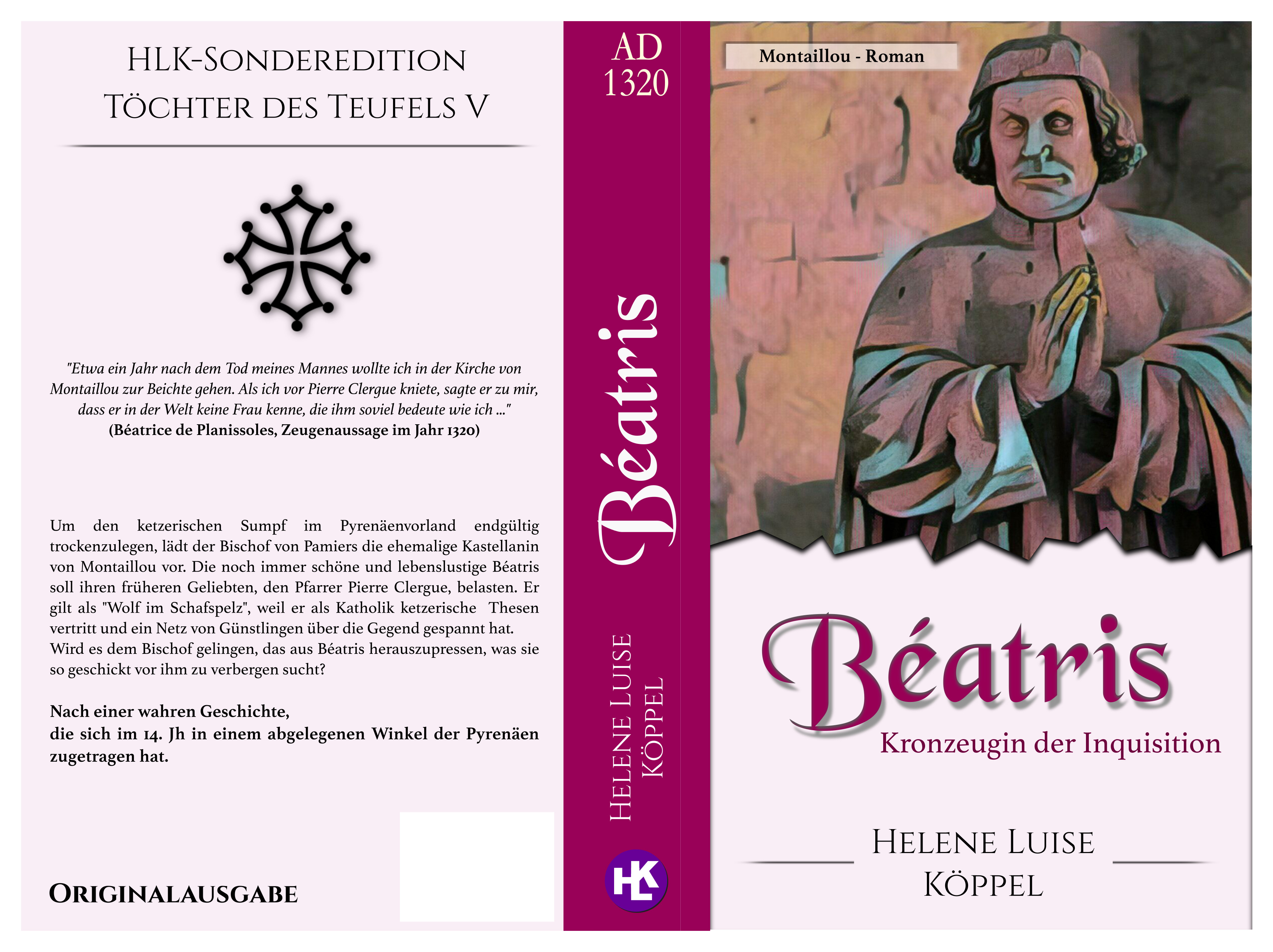

“Abkehr”, Thriller (Romanschauplätze: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Marokko

“Adieu, Marie! – Die Briefe” (Historisch: Rennes-le-Château-Roman 2)

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane