Gut versteckt

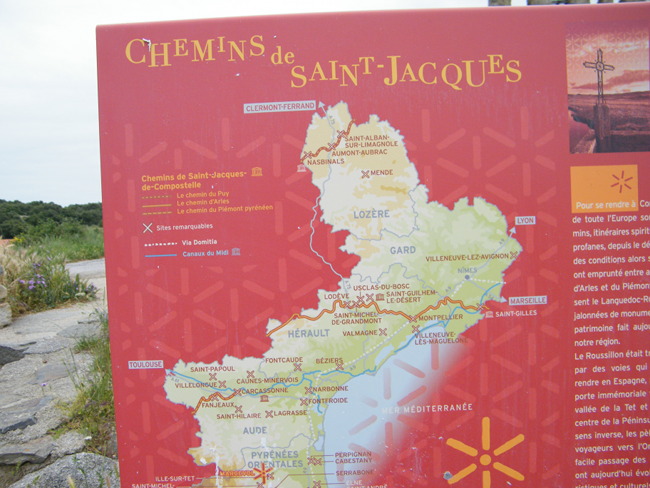

Ebenfalls auf dem Jakobsweg befindet sich – gut versteckt in den Vorpyrenäen – das Kloster Santa Maria del Vilar.

Doch wer danach sucht, wird es auch finden:

Es liegt ungefähr zwei Kilometer von 66740 Villelongue-dels-Monts entfernt:

Ausgangspunkt Perpignan – Elne – Argelès – St. Génis de Fontaines – Villelongue dels Monts – dann nochmals etwa zwei Kilometer bis zum Kloster.

Zur Historie

Im Jahr 1083 ließen sich Augustinermönche auf einer aus dem 8. Jahrhundert stammenden Befestigung nieder und gründeten dort ein Kloster, das sie Vilari nannten.

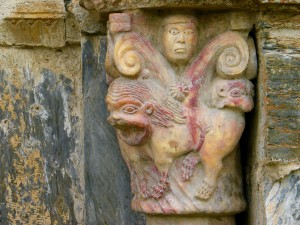

Sie bauten eine neue Kirche und schmückten die Hauptapsis mit großartigen Fresken aus.

Hier die Überreste der prä-romanischen Kirche …

Ein stilles, grünes Paradies

Dieses Kloster liegt in der Tat in einem Paradies. Die himmlische Ruhe wird einzig durch das Tschilpen der Vögel und das Plätschern einiger Rinnsale durchbrochen, die ringsum von den Bergen ins Tal laufen.

Aber Santa Maria del Vilar hat auch schwere Zeiten hinter sich. Nach der Säkularisation (um 1535) verließen die Mönche ihr stilles Kloster, das sie ganze fünf Jahrhunderte hindurch bewohnt hatten.

Das alte Kloster verfällt

Um 1800 wurden die Gebäude landwirtschaftlich benutzt. Die Kirche wurde zum Pferdestall, der Gästesaal abwechselnd auch als Krankenhaus und Schweinestall zweckentfremdet.

1942 wurde der Ort aufgegeben und die dort üppig wachsende Vegetation überwucherte die Gebäude.

Noch im Jahr 1993 sah das Kloster so wie auf dem nebenstehenden Foto aus!

Eine tatkräftige Frau

Danach änderte sich alles. Eine Frau aus dem Aveyron-Gebiet, Lucette Triadou, kaufte die Gebäude auf, suchte sich Sponsoren, 100 Freiwillige und Spezialisten: Architekten, Archäologen etc. Das Ganze lief unter l’egide des Monuments Historiques (Denkmalpflege).

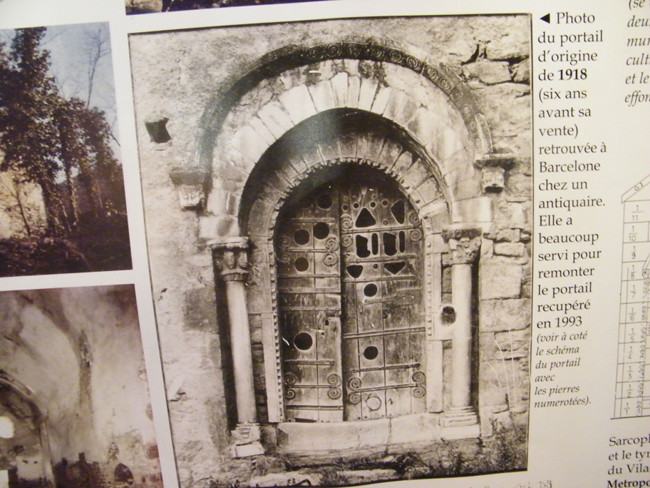

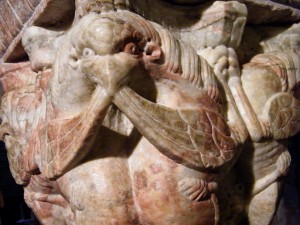

Natürlich war das Kloster zu diesem Zeitpunkt völlig ausgeschlachtet, so fehlten z.B. das Portal, die Tür und ein westgotischer Sarg aus dem 7. Jahrhundert.

(Links – ein Foto aus dem Jahr 1918)

Die Eingangstür wurde später wiederentdeckt und zwar bei einem Trödler in Barcelona!

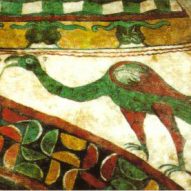

Im Inneren der Romanischen Kirche befanden sich farbenfrohe Fresken aus dem 11. u. 12. Jh. Um sie zu schützen, durfte nicht fotografiert werden – daher (links) ein kleines Foto aus dem Netz. Zu erkennen waren die Jungfrau Santa Maria del Vilar, der Erzengel Gabriel, die Verkündigung, Himmelskosmos, Gott- und Kreuzsymbole, die Evangelisten, der Pfau usw. Teilweise muteten die Fresken recht modern an.

Das Nymphaeum

Ein besonderer Höhepunkt war für mich das dort befindliche Nymphaeum – es war im Jahr 1998 bei Ausgrabungen wiederentdeckt worden.

Ein Nymphaeum ist ein römischer Tempel aus dem 1. Jahrhundert vor Christus

– also ein alter spiritueller Ort und ein Brunnenheiligtum.

Man spürt es – und man ist ergriffen!

Die Nonne war übrigens sichtlich stolz, als sie uns diesen heidnischen Tempel, an dem einst die Nymphen tanzten, präsentierte!

* Für den Fall, dass auch Sie einen Besuch im Kloster Santa Maria del Vilar beabsichtigen, noch ein Hinweis auf die Führungen:

Öffnungszeiten: 1.4. – 31.10. von 15 – 18 h; 4.– Euro Eintritt für Erwachsene; Besichtigung nur mit Führung möglich

(Stand 2013)

Im Preis eingeschlossen ist die Besichtigung eines kleines Museums im Kreuzgang des Klosters – mit interessanten Fundstücken (Tonscherben, Glas, Münzen, Feuersteinpfeilen aus der späten Jungsteinzeit, die bei diversen Ausgrabungen zutage traten.

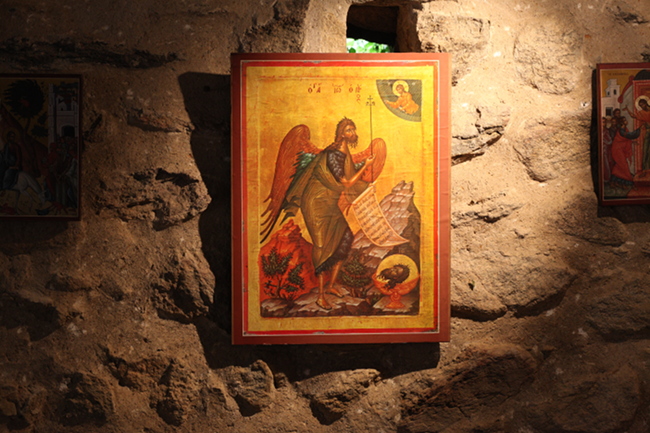

Im ehemaligen Dormitorium (Refektorium oder Gästehaus – um welchen Raum es sich gehandelt hat, habe ich vergessen), konnte man im Rahmen der Führung auch noch eine Ikonen- und Gemäldeaustellung bewundern.

ACHTUNG:

Im Juli und August finden in der Kirche – aufgrund der hervorragenden Akustik – wöchentlich Mittelalter-Festivals statt.