Caravaca de la Cruz liegt in Spanien, in der Region Murcia. Die kleine Stadt mit ungefähr 25 000 Einwohnern an der Straße zwischen Murcia und Granada, trägt die Spuren der Iberer, Römer und Mauren, blickt aber auf eine noch viel ältere Geschichte zurück:

Die ersten Siedlungen wurden hier bereits vor weit über 2000 Jahren v. Chr. errichtet.

Nahe des heutigen Stadtkerns entdeckte man z.B. eine chalkolithische Grabstätte (Kupfersteinzeit) mit 1300 Skeletten, Überresten von 50 Hunden und diversen Gegenständen. Sie gilt als das größte prähistorische Grab auf der Iberischen Halbinsel und als eines der größten in Europa.

Ein weiterer einzigartiger Fund wird einem Feldarbeiter zugeschrieben, der in einem der prähistorischen Höhlengräber ein wunderschönes Diadem entdeckte, das auf die Zeit um 1500 v. Chr. zurückgeht. Das schlichte, fast modern anmutende Schmuckstück wurde seinerzeit nicht um den Hals getragen. Es handelt sich um ein Stirnband, das mit dem vorderen Ende die Nase bedeckte.

Die Überreste eines römischen Tempels wurden in Caravaca de la Cruz auf einem Hügel im Stadtteil La Encarnación (übersetzt mit “Menschwerdung”) entdeckt.

Fahnen, die das heilige Caravaca-Kreuz zeigen

Diadem aus Caravaca, Nationalmuseum Madrid

Mauren, Tempelbrüder und der Santiago-Orden

Caravaca de la Cruz ist vor allem eng mit der Geschichte der Mauren (Al-Andalus) und dem Orden der Tempelritter verbunden – aber auch mit dem Orden von Santiago (1243-1856), einem Ritterorden, der sich hauptsächlich auf die christlichen Königreiche in Spanien beschränkte.

Die Tempelritter, die von den Kreuzzügen nach Jerusalem hierher zurückgekehrt waren, bekämpften die “ungläubigen” Mauren und traten in Caravaca – bis zum Jahr 1312 – als Hüter des Vera Cruz auf, des hier besonders verehrten heiligen Kreuzes. Das Andenken an die Tempelbrüder bewahrt man in Caravaca bis heute. Bei den jeweiligen Prozessionen durch die mittelalterlichen Gassen schreiten die Einwohner, verkleidet als Mauren, Tempel- und andere Ordensbrüder, gemeinsam mit der Bruderschaft des Wahren und Heiligen Kreuzes (die 6000 aktive Mitglieder zählt) hinter den Prozessionsaltären her.

Der hoch über der Stadt befindliche Real Alcázar mit seinen heute 14 unterschiedlichen Türmen, war von den Mauren errichtet worden, auf Befehl ihres Königs Abú Zeid. Nach der Überlieferung wurde Abú Zeid jedoch zum Christentum bekehrt, nachdem er angeblich beobachtete, wie zwei Engel ein Kreuz aus dem Himmel herab trugen, damit ein im Kastell gefangener Priester eine Messe abhalten konnte.

Nach der Vertreibung der Mauren (Reconquista) diente die weitläufige, teils zinnengekrönte Festung den Tempelrittern und dem nachfolgenden Orden von Santiago.

Monument der Mauren und Christen in Caravaca de la Cruz

Auf dem Weg hinauf zum Alcázar und zur Basilika

Der Alcázar von Caravaca de la Cruz

Der Alcázar von Caravaca

Die Basilika und Wallfahrtskirche Vera Cruz

Die Basilika und Wallfahrtskirche Vera Cruz liegt innerhalb der Festungsmauern des Alcázar, die islamischen Ursprungs sind.

Das Bauwerk selbst geht auf das 15. Jh. zurück, hat aber zahlreiche Umbauten erfahren.

Die barocke rote Marmor-Fassade hat man jedoch erst im 18. Jh. hinzugefügt, als dieser Marmor in der Region abgebaut wurde.

weiträumiger Hof des Alcázars

Basilika Vera Cruz

Das Innere der Basilika Vera-Cruz

Bild: CC BY-SA 3.0 by Mecun

Das Doppel-Kreuz von Caravaca gilt als wundertätige Reliquie und Schutzamulett

Das Kreuz von Caravaca, das im Inneren der Basilika aufbewahrt wird, wird als wundertätige Reliquie verehrt.

Das Reliquiar ist 17 cm hoch, die beiden Querbalken 7 und 10 cm lang. Es wird auch als Lignum crucis (Holz des Kreuzes Christi) bezeichnet. Der Überlieferung nach soll die Mutter des römischen Kaisers Konstantin, Helena, die Reliquie zusammen mit dem wahren Kreuz Christi im 4. Jh. aufbewahrt haben.

Ab dem 13. Jh. fanden die ersten Pilgerreisen nach Caravaca statt.

Im Jahr 1934 jedoch wurde das das Reliquiar gestohlen – und tauchte nie wieder auf. Weil aber die Verehrung tief in der Bevölkerung verankert war, schickte Papst Pius XII. der Bruderschaft des Heiligen und Wahren Kreuzes in Caravaco zwei neue Splitter vom Jesus-Kreuz aus dem Vatikan.

Papst Benedikt XVI. erhob im Jahr 2008 das Gotteshaus zur Basilika Minor.

Darüber hinaus besteht seit 2003 alle sieben Jahre das Privileg ein Jubiläumsjahr zu feiern.

Dieses “ewige Jubiläum” gibt es nur an vier anderen Orten auf der Welt: In Jerusalem, Rom, Santiago de Compostela und Santo Toribio de Liébana.

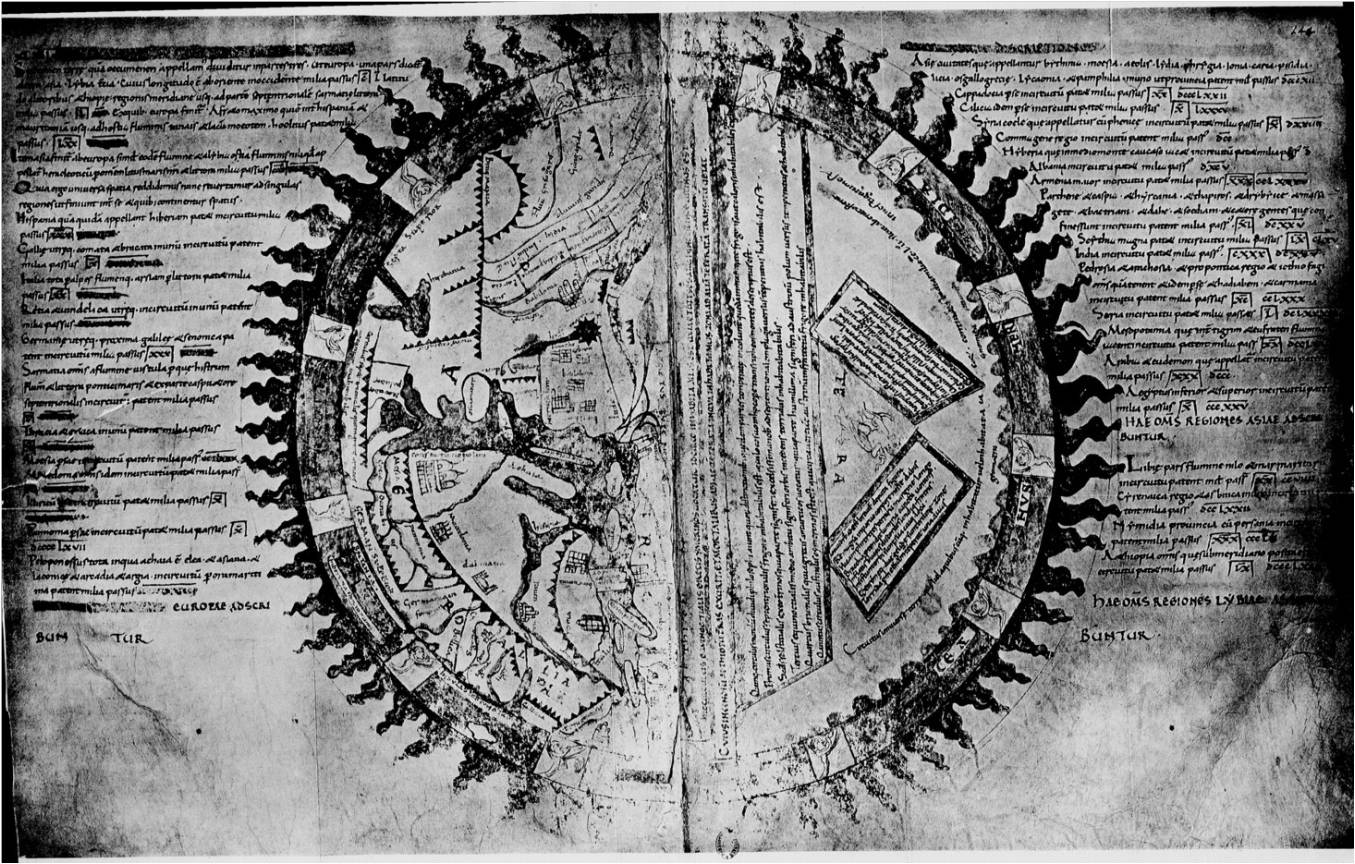

Die Erscheinung des Kreuzes – auf einem alten Gemälde

Das Kreuz von Caravaca

Die berühmte Fiesta von Caravaca de la Cruz

Jedes Jahr Anfang Mai feiert man in Caravaca die Fiesta de la Santisima y Vera Cruz, deren Hauptattaktion der spektakuläre Einzug der geschmückten “Weinpferde” oder Caballos del Vino ins Kastell Alcázar darstellt.

(Bild-Quelle: Murcia Economía)

Geheimnisvolle Castillos und Burgen auch in der näheren Umgebung von Caravaca

Castillo de Véliz-Blanco

Castillo de Xiquena, Lorca, muslimischen Ursprungs

Link zu einem weiteren Templerort, nur zwei Kilometer von Caravaca entfernt:

EL TORREON DE LOS TEMPLARIOS,

inmitten des herrlichen Naturparks Fuentes del Marqués

Geheimtipp Spanien: Weitere interessante Orte in Andalusien:

Reiseziele in der Umgebung von Córdoba (Andalusien):

Cordoba – 4 tlg. Artikel (2024)

Oratorio Rupestre de Valdecanales: Rätselhafte Westgoten-Einsiedelei

Càstuolo – im Streit zwischen Karthago und Rom, archäologische Ausgrabungsstätte

Munigua – Stolze Römerstadt in Andalusien

“Spiel mir das Lied vom Tod” – in der Wüste von Tabernas

Cerrillo Blanco (Porcuna) – der bedeutendste Fund in der Iberischen Archäologie

Cartagena – Das neue Karthago in Spanien

Kennen Sie auch schon Las Negras?

Link zu den Reiseblogs

Frankreich

Südfrankreich

Spanien

Götter & Antike

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane

Link zu: Leseproben Thriller und Historische Romane von Helene L. Köppel