Es waren mal wieder die Werke des Meisters von Cabestany, die mich im Juni 2017 auch in das kleine Dorf Rieux-Minervois, und dort in die Kirche Sainte-Marie geführt haben. Äußerlich auf den ersten Blick anspruchslos – ein siebeneckiger Mittelturm und nur wenige Fenster –, reißt man erstaunt die Augen auf, wenn man das Gebäude betritt. Ein in Südfrankreich einzigartiger Rundbau liegt vor einem, mittig der Altar. Sieben stolze Pfeiler tragen die Arkaden, die ihrerseits die Kuppel stützen: Das Wunder von Rieux-Minervois!

Die Lage von Rieux-Minervois

Rius de Menerbés, wie der Ort auf okzitanisch heißt, liegt zu Füßen der Montagne Noire am Argent-Double, einem Nebenfluss der Aude, mitten im Weinbaugebiet Minervois, etwa 25 Kilometer (Fahrtstrecke) nordöstlich von Carcassonne. Acht Kilometer weiter findet sich das Städtchen Caunes-Minervois.

Zur Historie

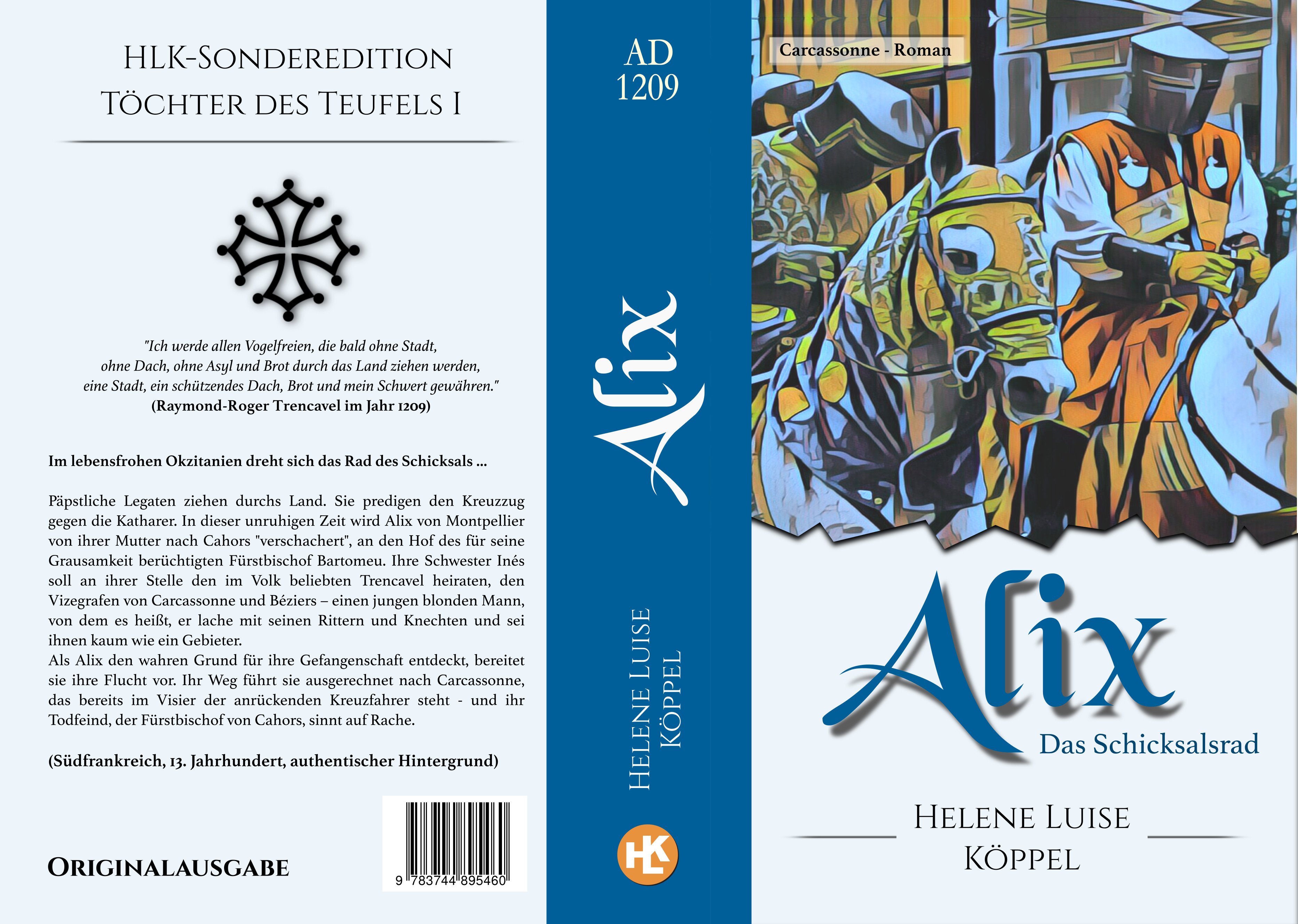

Obwohl bereits in gallorömischer Zeit besiedelt, entstand Rieux-Minervois erst um das Jahr 1000, als hier ein castrum, der Vorläufer der heutigen Burg, erbaut wurde. Im 12. Jh. gehörte das ganze Gebiet den Grafen von Minerve, die ihre Besitztümer jedoch während der Albigenserkreuzzüge (s. meine Historischen Romane “Alix” und “Sancha”) verloren, weil sie auf Seiten der Katharer standen.

Simon de Montfort, der militärische Anführer des Albigenserkreuzzuges, ließ im Hauptort Minerve, im Juni 1210, den ersten Scheiterhaufen errichten. 180 Parfaits brannten in der Cesse-Schlucht. Ein weiterer Grund für den Hass gerade auf Minerve lag aber auch, so lächerlich es klingt, an der herausragenden Qualität der dort angebauten Weine. Sie waren vor allem dem Bischof von Narbonne (geistlicher Anführer des Kreuzzugs) ein Dorn im Auge.

Das Minervois gilt als eines der ältesten Weinbaugebiete Frankreichs.

(Fotos zum Vergrößern bitte anklicken!)

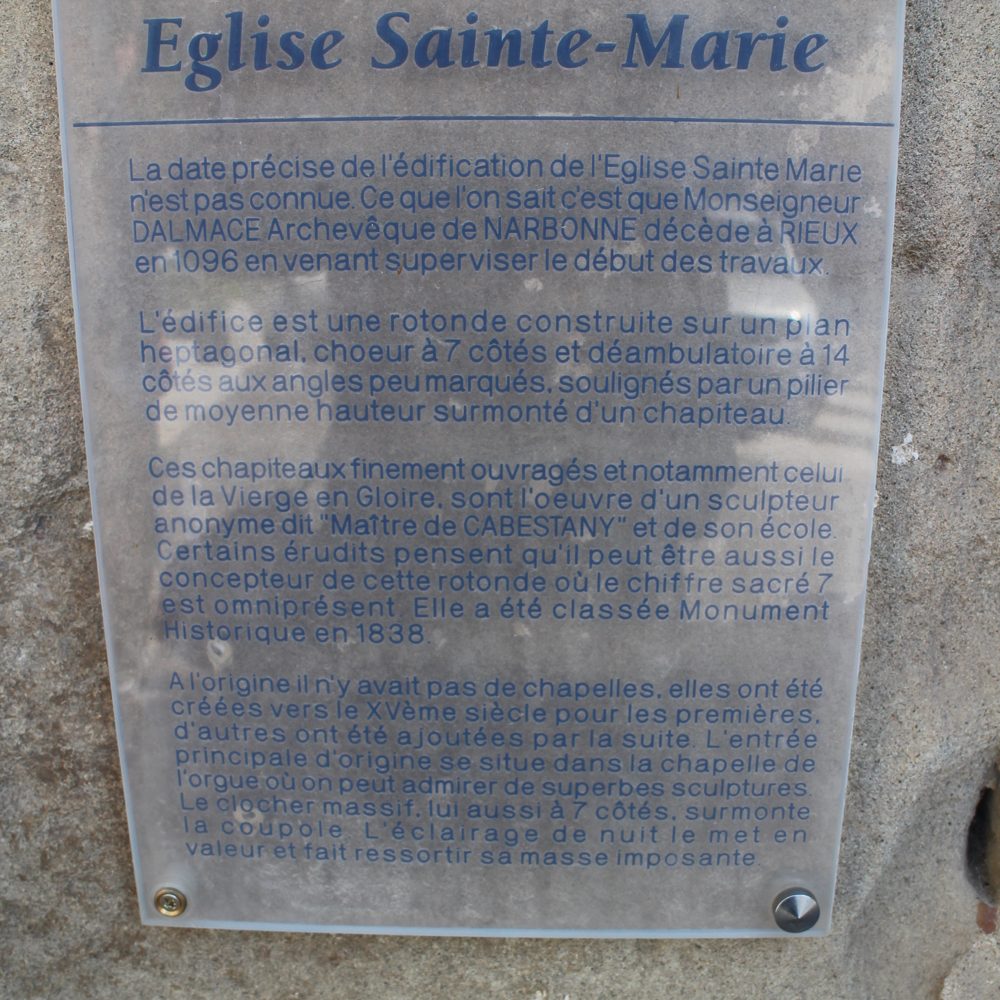

Die Baugeschichte der Kirche Saint-Marie

liegt weitgehend im Dunkeln. Zwar existiert eine Urkunde aus dem Jahr 1079, doch passt dieses Datum nicht zum vorhandenen Gebäude, das in die zweite Hälfte des 12. Jahrhunderts datiert wird – in die Zeit der “Großen Ketzerei” – wie man die Häresie der Katharer nannte. Es war aber auch die Zeit, als die Marienverehrung auf ihren Höhepunkt zusteuerte.

Hatten die Tempelritter ihre Hände im Spiel?

Man weiß bis heute nicht, wer die außergewöhnliche Heptagon-Kirche von Rieux-Minervois einst in Auftrag gab. Bei oktogonalen oder runden Kirchenbauten (Vorbild die Grabeskirche in Jerusalem) denkt man oft an den Orden der Tempelritter. Es existieren in diesem Fall jedoch keine entsprechenden schriftlichen Dokumente. Noch immer ist alles offen …

Die besondere Architektur

Das Heptagon (Siebeneck) im Innern der Kirche wird umgrenzt von vier mächtigen gemauerten Pfeilern und drei Säulen, die einander abwechseln, wobei zwei Pfeiler unmittelbar nebeneinander stehen. Der Innenraum schließt nach oben ab mit einer erhöhten Kuppel, die sich allmählich aus dem – nicht ganz exakt gemauerten – Siebeneck entwickelt. Der Umgang hat ein rundum verlaufendes Gewölbe, das die seitlichen Schubkräfte der zentralen Kuppelkonstruktion abfängt.

Der Grundriss eines solchen Gebäudes – außen 14-seitig, innen 7-seitig – sei, so heißt es, recht schwierig zu berechnen. Einfacher wären ein Oktogon (z.B. Aachener Dom) oder ein Sechzehneck (Tomar). Bei der runden Temple Church in London, die, wie Tomar, tatsächlich von den Templern in Auftrag gegeben wurde, endet der Rundbau des Erdgeschosses im Inneren z.B. in einem sechseckigen Obergeschoss.

Eine weitere Besonderheit in Rieux-Minervois besteht darin, dass das Gebäude ursprünglich im Äußeren wie im Inneren quasi “richtungslos” war, auch keine geostete Apsis besaß, so dass man meinen möchte, der Bauherr spielte hier mit dem Thema der “Unendlichkeit”.

Was steckt denn nun hinter der eigenartigen Siebenzahl?

Mit Zahlen hat man früher nicht nur gerechnet, man maß ihnen auch eine symbolische Bedeutung zu. Die Kirche von Rieux-Minervois liegt zudem auf dem Jakobsweg – und ist zugleich eine Marienkirche. Handelt es sich hier vielleicht um einen alten Initiationsort der Baumeister – wie in der Kirche Santa Maria de Eunate, die ebenfalls auf dem Jakobsweg liegt, jedoch einen achteckigen Grundriss aufweist?

Diese These gefällt mir, zumal der Umgang (Wandelgang) im Inneren darauf hinweist, dass man ihn früher entweder kontemplativ durchschritt oder ihn sogar tanzend durchmaß.

Wir könnten es hier aber auch mit den “Sieben Säulen der Weisheit” zu tun haben, deren Verkörperung die Jungfrau Maria ist: Die Weisheit hat ihr Haus gebaut, ihre sieben Säulen behauen! (Spr. Salomo 9,1).

Fest steht:

Weisheit zu erlangen ist wohl genauso schwer wie das Errichten eines solchen Gebäudes!

Die Siebenzahl spielt aber nicht zuletzt auch eine Rolle in der Apokalypse des Johannes.

Der rote Marmor aus dem Minervois

Das Minervois (hier besonders Caunes-Minervois) ist berühmt für seinen “roten Marmor”, der jedoch unterschiedliche Färbungen aufweist: blassrosa, braunrosa und blutrot. Dieser Marmor wurde z.B. auch am Hof des Sonnenkönigs (Ludwig XIV) für die Ausschmückung von Versailles verwendet und man findet ihn noch heute in vielen sakralen Bauten in Südfrankreich. Bis zum 19. Jh. stellte der Abbau, die Bearbeitung und der Verkauf von Marmor für das Minervois-Gebiet einen wichtigen Wirtschaftszweig dar.

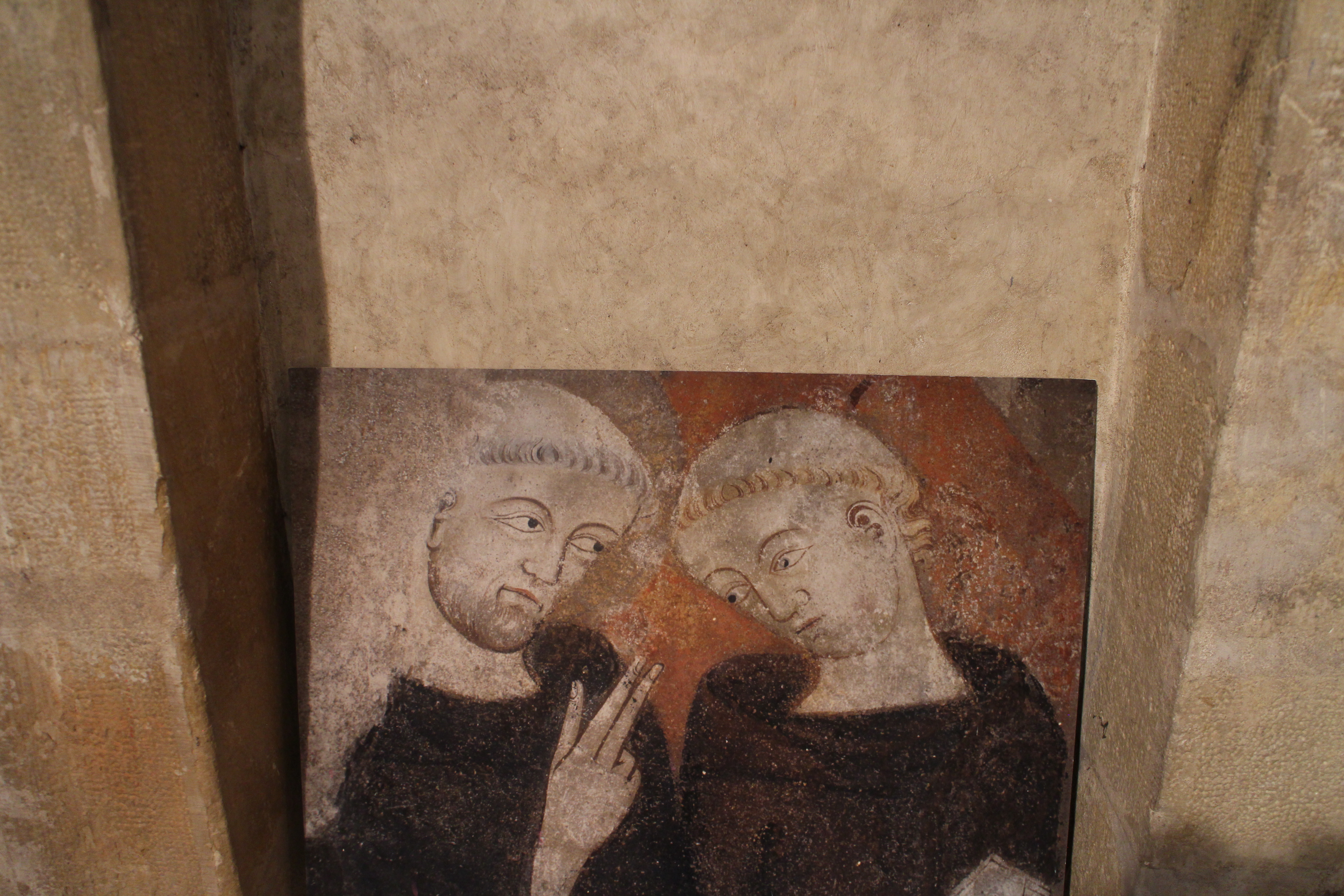

Aber nun zu einigen Werken des Meisters von Cabestany

Dem Meister selbst zugeschrieben wird die “Maria in der Mandorla” von Rieux-Minervois, wie sie, von Engeln begleitet, mit geschlossenen Augen himmelwärts fährt. Eine ähnliche Mandorlen-Abbildung findet sich auch auf dem berühmten Tympanon in der Pfarrkirche in Cabestany. Mit Mandorla (ital. für “Mandel”) wird eine Glorie oder Aura rund um eine ganze Figur bezeichnet. Mandorlen sind einzig Christus und Maria vorbehalten.

Näheres zum rätselhaften Meister von Cabestany und seiner Werkstatt: hier klicken!

Zwei Tipps am Rande (später mehr)!

Falls es Sie einmal ins Minervois verschlägt, kosten Sie nicht nur den exzellenten Wein, der dort angebaut wird, machen Sie sich auch auf die Suche nach dem “Dolmen des Fados”.

(Ein kleiner Hinweis: Sollten Sie ihn nicht sofort entdecken, achten Sie bitte auf das ohrenbetäubende “Geschrei” der Zikaden, die sich im Gelände rings um den Dolmen befinden! )

Eine weitere interessante Entdeckung!

Die Allée couverte von Saint-Eugène (auch die Allée Couverte von Laure Minervois genannt) ist die drittgrößte Megalithanlage in Südfrankreich. Sie stammt aus der Zeit des Übergangs von der Kupfer- zur Bronzezeit und wurde um 1920 ausgegraben. Sie liegt in der Gemeinde Laure-Minervois in einem Hain aus Aleppo-Kiefern.

Aus dem Wiki-Netz: Innerhalb eines 1992 restaurierten niedrigen Cairns von 25 m Durchmesser, der aus Platten und Trockenmauerwerk besteht, liegt die über 14 Meter lange, in drei Abschnitte unterteilte Kammer des Galeriegrabes. Der Zugang ist weniger als zwei Meter breit, während die durch zwei seitlich aufgestellte Platten zweigeteilte Kammer zwischen drei und vier Metern breit ist. Die Kammer besteht aus 8, vollständig die Höhe erreichende und einigen niedrigeren Platten. Die plattenlosen Bereiche, besonders auf der Westseite, sind aus Zwischenmauerwerk. Die Decksteine sind nicht erhalten und auch der Zugang ist weitgehend zerstört. Der restaurierte Tumulus besteht aus Bruchsteinen. Dieses Galeriegrab ist seit 1931 als Monument historique klassifiziert.

Viel Vergnügen – und Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Helene Köppel