La Serenidad – Gelassenheit …

“La Serenidad” (spanisch für “Gelassenheit”) ist das Wort, das mir spontan einfällt, wenn ich an meinen Aufenthalt in Cádiz im September 2022 denke. Das Gefühl, dass die “Gaditanos”, wie man die Einheimischen hier nennt, ihr Leben weitgehend im Einklang mit sich selbst führen, war in dieser Zeit ständig präsent. Wie habe ich den Kreis der fröhlichen Frauen bewundert (zugegeben, auch etwas beneidet!), die wie selbstverständlich wochentags ihre Nachmittage mit Bingo-Spielen am Altstadtstrand La Caleta verbrachten, direkt neben dem weißen nostalgischen Badehaus aus dem 19. Jahrhundert und völlig unbeeindruckt vom Badebetrieb, ja selbst vom Geschrei der Möwen. Cool!

Andere “Gaditanos” führten unterdessen stolz ihre eleganten Windhunde auf dem Campo del Sur aus – immer ein Lächeln oder ein freundliches ¡Hola! auf den Lippen. Ein Blick noch auf die Händlerinnen und Händler in den Geschäften, Boutiquen und Märkten, aber auch auf die unzähligen Kellner und Kellnerinnen: Stets fleißig und freundlich – aber niemals gestresst!

Selbst das junge Hochzeitspaar, das eines Abends, begleitet von Freunden, zum Sonnenuntergangs-Fototermin in “meiner” Lieblings-Strandbar auftauchte – den Atlantik im Rücken, der weiße Brautschleier vom Wind gebauscht: Gelassenheit pur!

Im Nachhinein gebe ich zu, dass ich mich in Cádiz, gestresst vom ganz normalen Wahnsinn in der Welt (aber auch vom monatelangen intensiven Schreiben an meinem Roman “Abkehr”) von dieser lockeren Einstellung zum Leben gerne habe anstecken lassen! 🙂

Tägliches Ritual – Bingo am Strand 🙂

Bilder zum Vergrößern bitte anklicken!

Sonnenuntergang am Meer – und noch viel mehr …

Allein das Schlendern durch die schattigen Gassen und Straßen der Altstadt, das Betrachten der unterschiedlichsten Stile in der Architektur, der pastellfarbigen Hausfassaden mit den oft bunt verglasten Fenstern und Balkonen, hat mir Freude bereitet. Aber auch die Ruhe in den Parks, das viele Grün – nicht zuletzt der Ozean ringsum, das Anbranden der Wellen, der stetige Wechsel von Ebbe und Flut und die spektakulären Sonnenuntergänge … All das hat meiner Seele gut getan.

Zum Wohlbefinden beigetragen hat sicherlich auch mein abendliches Ritual: ein Glas kalten Rosé in der bereits erwähnten “Lieblings-Strandbar” und später am Abend die lokale (leichte!) Küche mit Fischen und Meeresfrüchten aller Art in einem der unzähligen Lokale.

Kurz: Die Alltags-Schraube lockerte sich nach meiner Ankunft in Cádiz innerhalb weniger Tage, innere Ruhe trat ein:

Gelassenheit …

Lost in Cádiz?

Allerdings kann es in Cádiz mit der Gelassenheit vorübergehend schnell vorbei sein, nämlich dann, wenn man sich plötzlich in der Altstadt verirrt hat. Die Häuserschluchten in den Vierteln El Pópulo, La Viña und Santa María mit ihren endlos langen und schmalen Gassen verengen den Blick aufs Ganze. Biegt man erschrocken ab, in eine Nebengasse oder eine andere Straße, sieht es dort kaum anders aus, und man fragt sich, wo, zum Teufel, man hier wohl gestrandet ist … 🙂

Blick vom Turm der Kathedrale auf die Stadt

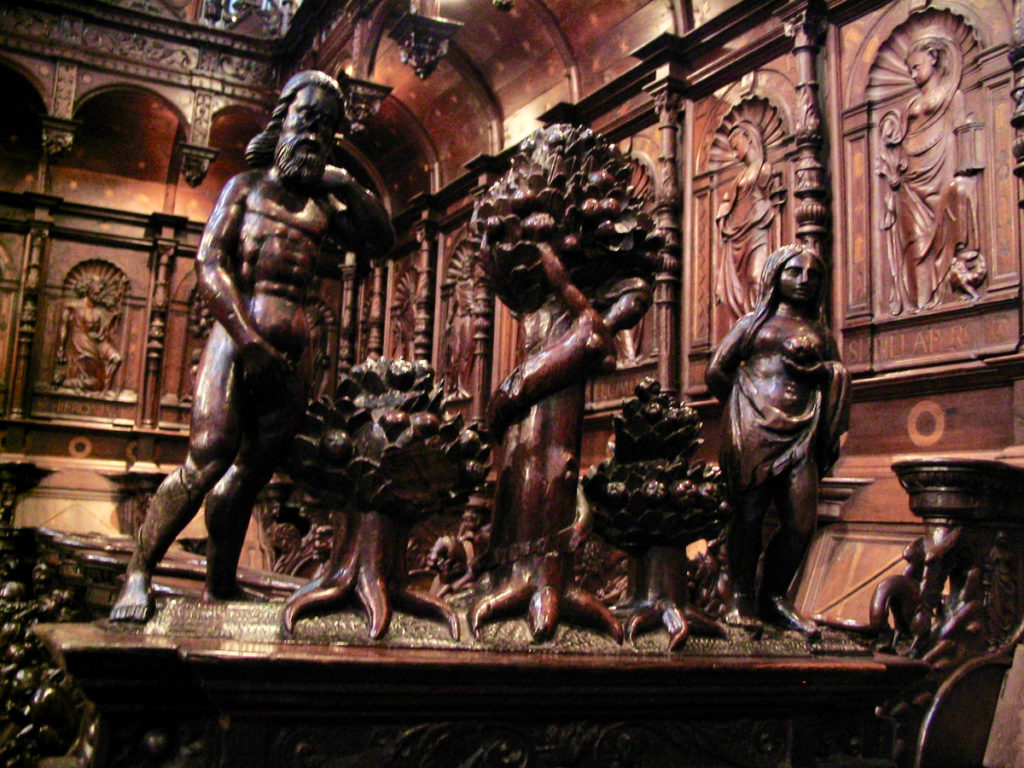

Rathaus von Cádiz, 17. Jh

Das Rathaus von Cádiz stammt aus dem 17. Jahrhundert. Über der Balkonreihe an der Fassade befindet sich ein Herkules-Relief (Griechisch/Römischer Heros, Gründer und Herrscher der Stadt Cádiz), sowie eine Inschrift: „Muy noble, muy leal y muy heroica ciudad de Cádiz” (übersetzt: Der höchst ehrenwerten, treuen und heldenhaften Stadt Cádiz.)

Ein “Zipfelchen Blau”

als Wegweiser?

Nur keine Panik! Hat man sich in Cádiz tatsächlich einmal verirrt, verlässt man sich am besten auf sein Bauchgefühl. Smartphone und Stadtplan sind nicht nötig, denn die Altstadt ist trotz allem übersichtlich. Zwangsläufig stößt man bald auf einen der markanten Plätze, wo man sich wieder zurechtfindet. Und manchmal entdeckt man aus der Ferne sogar ein “Zipfelchen Blau” – d.h. den Atlantik, dem man in dieser, fast vollständig vom Meer umgebenen Hafenstadt tatsächlich nie aus dem Weg gehen kann.

Ein Hauch von Afrika …

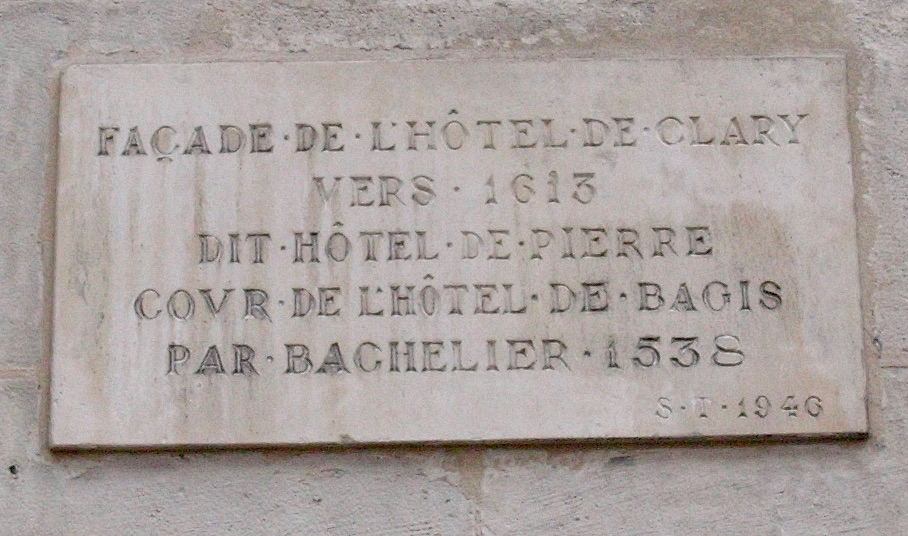

Mein Tipp: In den ersten Tagen in Cádiz lässt man sich am besten treiben. Es ist die Zeit für Entdeckungen und Eroberungen: Die abwechslungsreiche Altstadt mit ihren Boutiquen beispielsweise, die Paläste aus der Epoche des Jugendstils, die mit Palmen bestandenen Plätze, das Gran Teatro Falla (Theater) mit seinen roten Klinkersteinen, die bizarren, jahrhundertealten Ficus-Bäume, die vielen Kirchen, Türme, Cafés und einladenden Kneipen, die Parks, der Blumenmarkt, das stattliche Rathaus, die Markthalle mit ihren Köstlichkeiten …

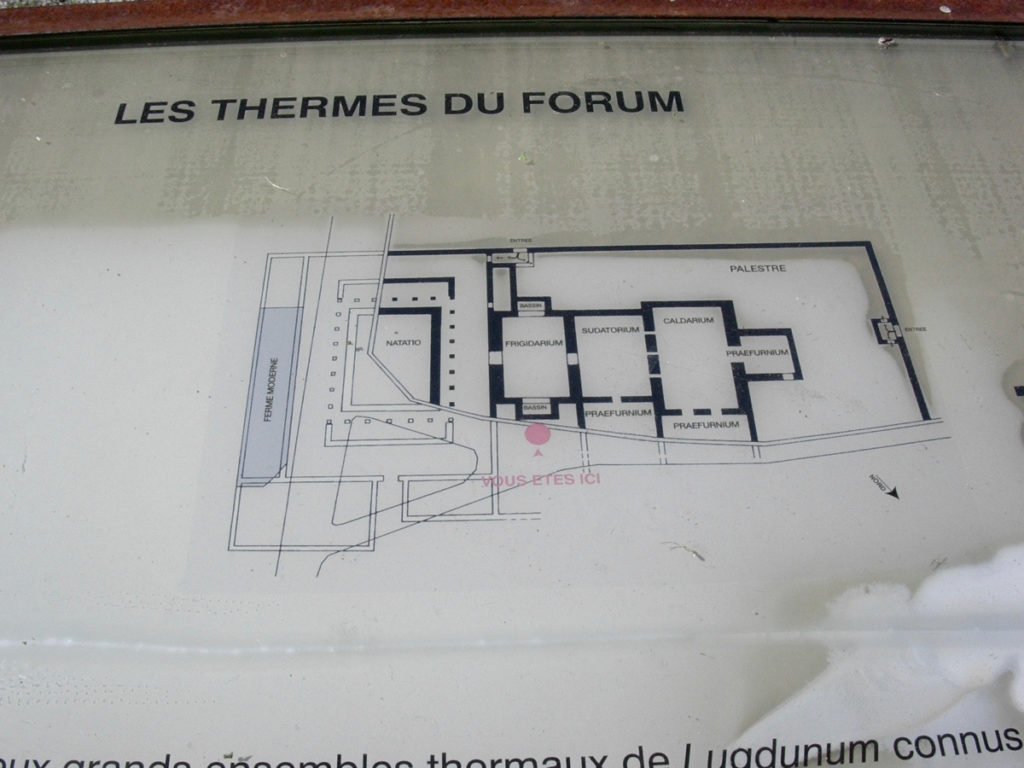

Es sei denn, es zieht einen gleich an einen der weißen Sandstrände, um zu baden. Oder aber auf den Spuren der Phönizier und Römer zu wandeln, die früher hier das Sagen hatten (Cádiz gilt als die älteste Stadt Europas, älter noch als Rom!)

Egal für was man sich nach dem Auspacken der Koffer entscheidet:

Cádiz ist cool und alles, wirklich alles, liegt nahe beieinander in der Altstadt und ist fußläufig erreichbar – und über allem liegt bereits – versprochen! – ein Hauch von Afrika!

Befindet sich Gibraltar doch gewissermaßen vor der Haustür! 🙂

Teatro Romano in Cádiz

Das Flair der Stadt genießen

und die Seele baumeln lassen!

Plaza de San Juan de Dios

Wohlfühlen in Cádiz …

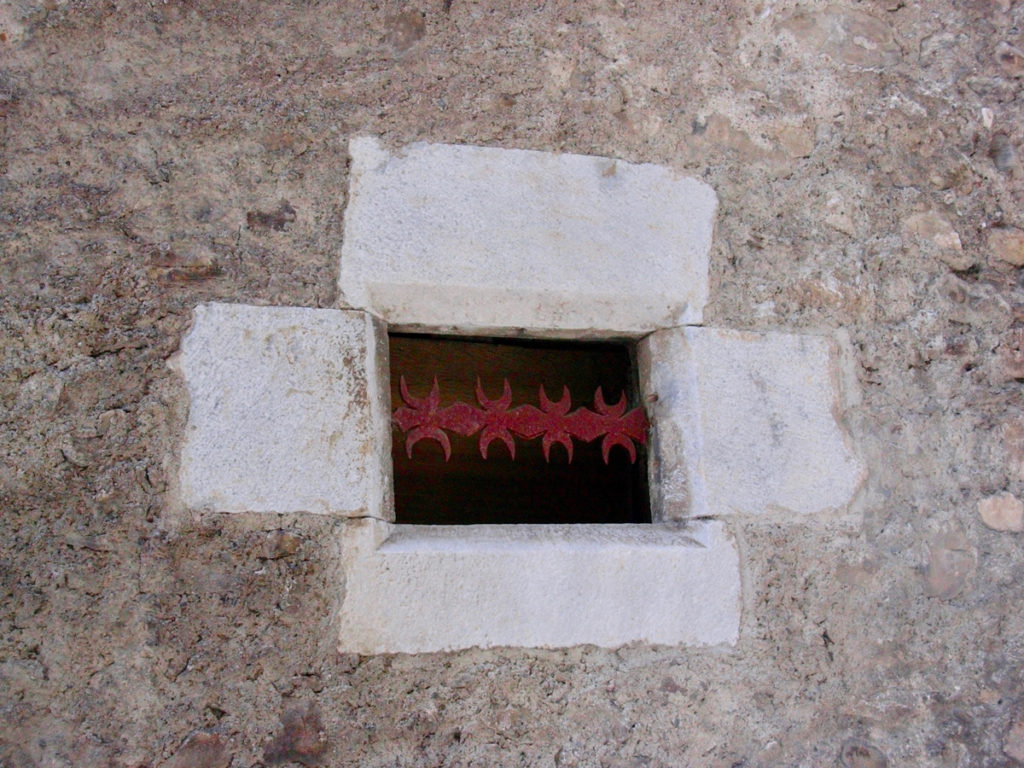

Nach der allerersten Schnuppertour in der Altstadt (und/oder der Besichtigung der beiden Kathedralen) gönnt man sich am besten einen gemütlichen Café con leche & Churros im Freien, auf dem großen Vorplatz der Kathedrale. Die Kinder dürfen derweil Karussell fahren. (Übrigens: wer gute Ohren hat, kann mitunter das Zwitschern der Vögel hören, deren Käfige in den Fensteröffnungen etlicher Häuser stehen.) Vorzugsweise streckt man für eine kurze Weile die müden Beine aus, schließt die Augen und atmet ganz tief durch: Gelassenheit! 🙂

Cádiz ist eine Wohlfühlstadt und tatsächlich nie überfüllt (allenfalls an den Tagen, an denen ein Kreuzfahrtschiff für einige Stunden hier anlegt).

Weitere Sinnesreize und Entdeckungen warten, aber auch Ruhe und Erholung, z.B. im malerischen Parque Genovés, wo sich eine Grotte mit Wasserfall und ein beschaulicher See mit Enten befinden, und wo man ganz nebenbei Hunderte botanische Arten aus aller Welt bestaunen kann.

Cádiz – Neue Kathedrale (links) und Alte Kathedrale (Santa Cruz) (rechts)

Einer der uralten Ficus-Bäume in der Stadt Cádiz

Parque Genovés

Cádiz und das Erdbeben von Lissabon im Jahr 1755

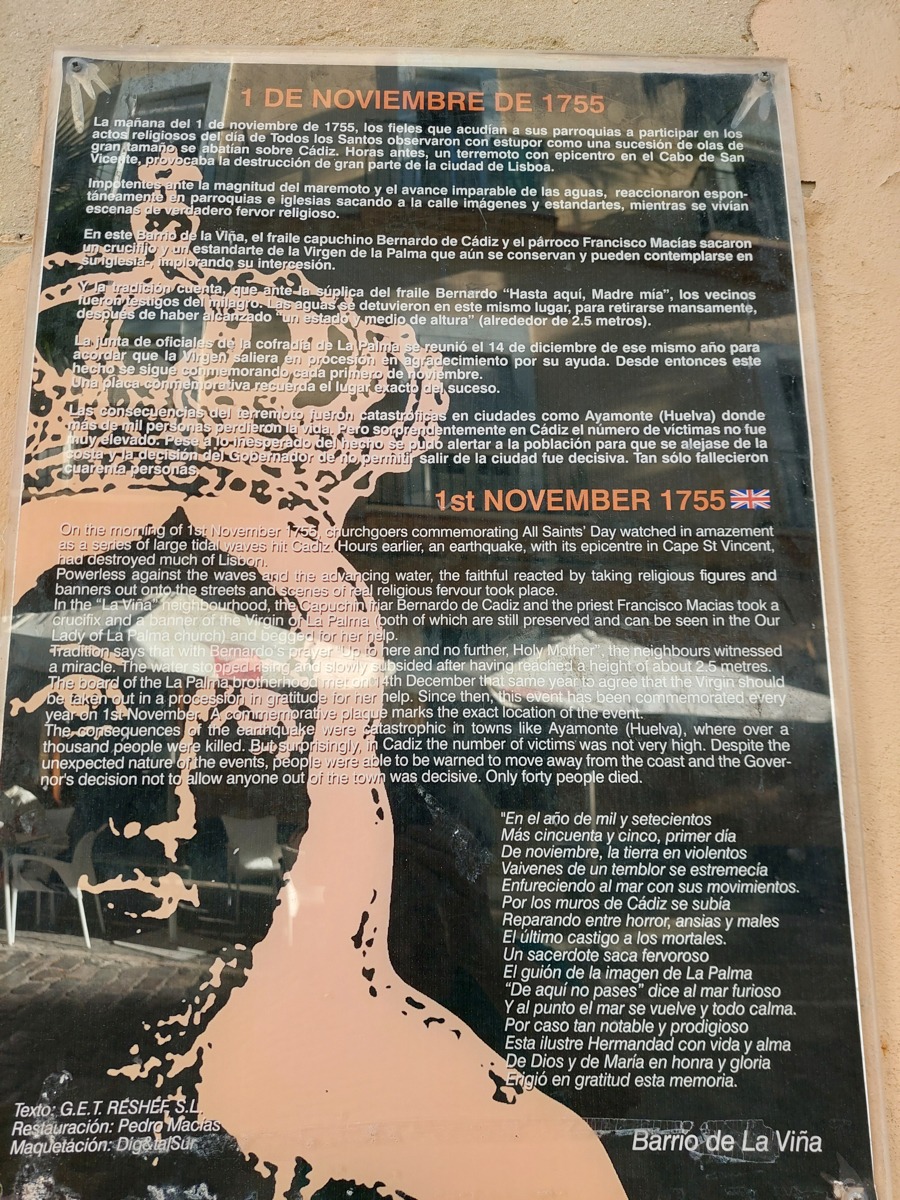

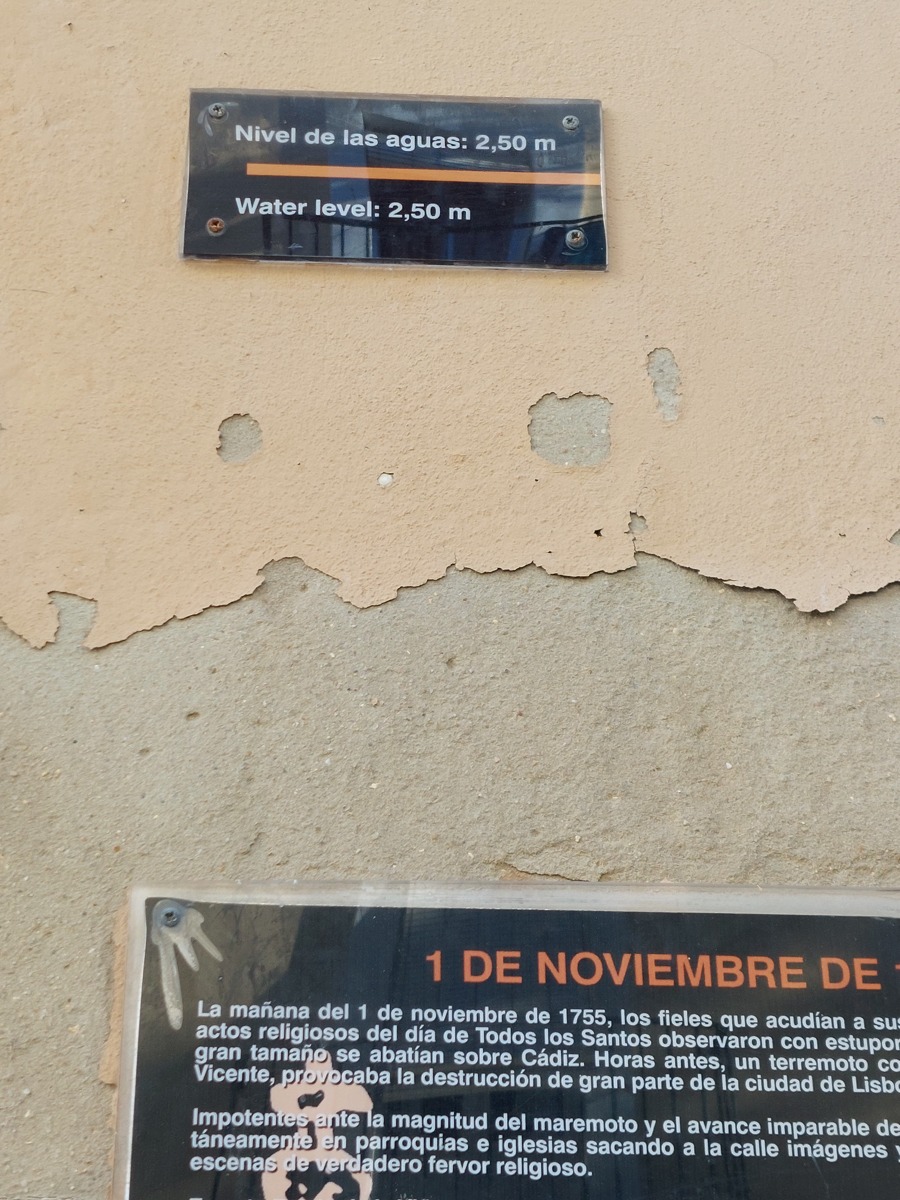

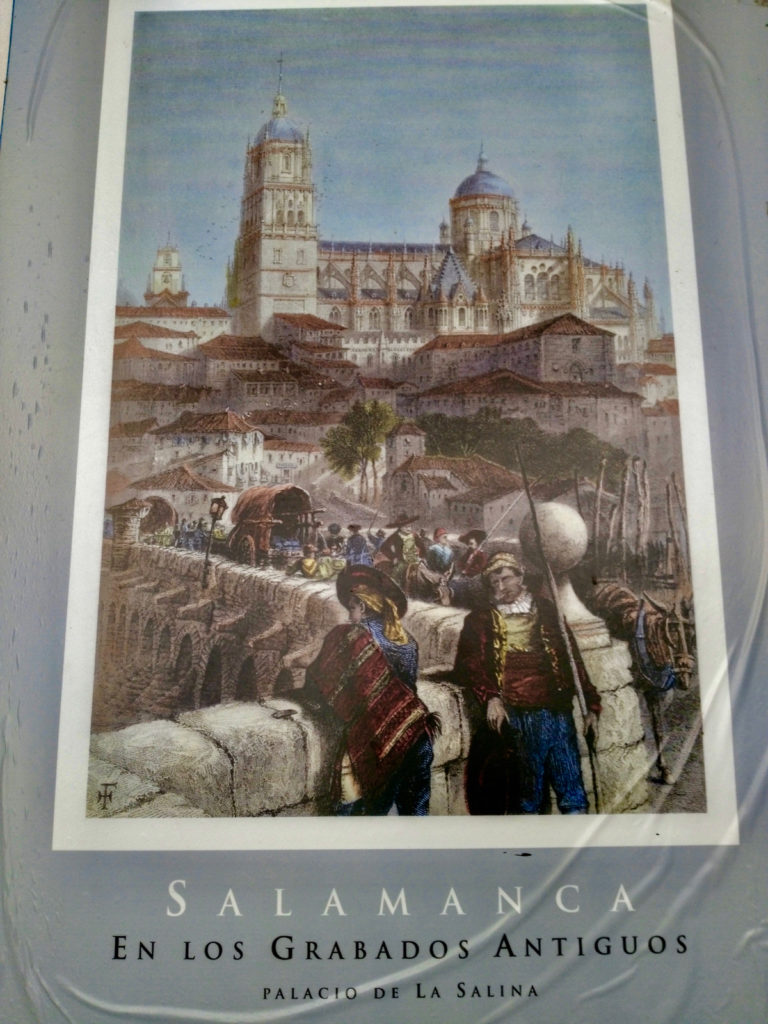

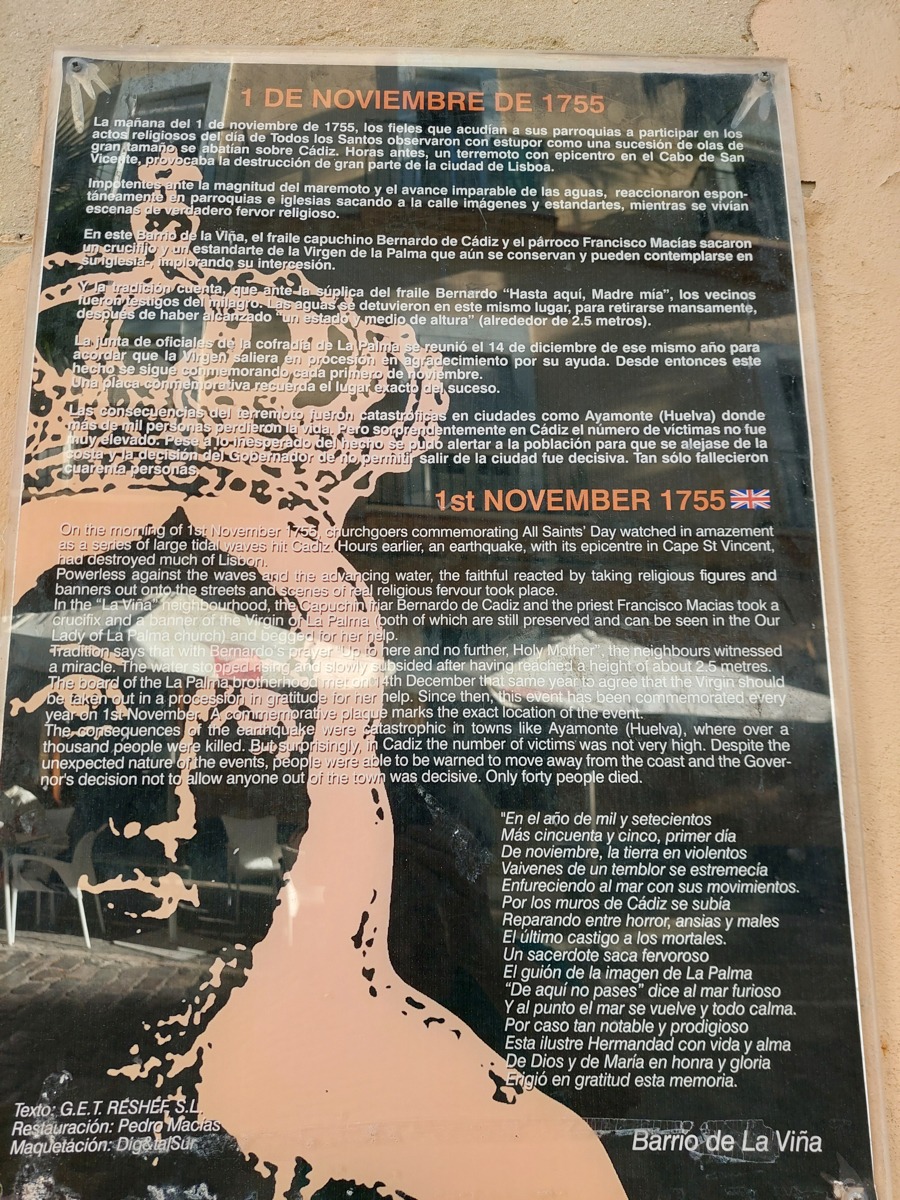

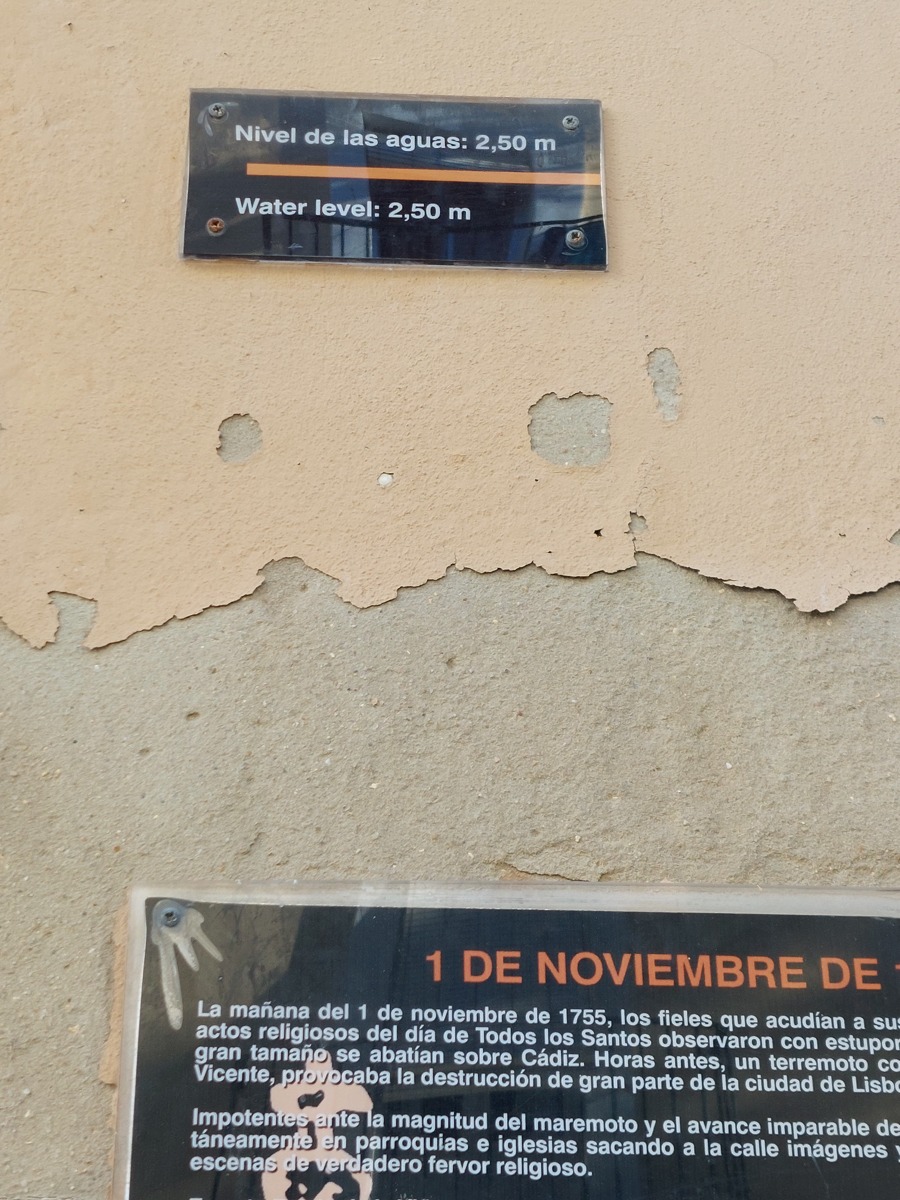

Das schwere Erdbeben von Lissabon am 1. November 1755 hatte nicht nur Auswirkungen auf die spanische Stadt Salamanca (die ich 2019 besucht habe), sondern auch auf Cádiz, 350 km Luftlinie entfernt. (In meinem Roman “Affäre Calas” beziehe ich mich im Zusammenhang mit Voltaire auf dieses Unglück, bei dem Lissabon in einem Tag fast völlig zerstört wurde). Dem Beben mit der Stärke 8 – 9 auf der Richter-Skala folgte seinerzeit eine gewaltige Flutwelle … In Cádiz entdeckte ich nun ein Plakat, das auf die Auswirkungen dieses verheerenden Tsunamis hier in der Stadt aufmerksam machte. Der Wasserpegel betrug in einer der Gassen ganze zweieinhalb Meter. Die in Cádiz verehrte Virgen de la Palma soll während einer Prozession das Wunder bewirkt haben, dass die Wassermassen zum Stillstand kamen.

Ort des Geschehens, geschmückt für die Gedenk-Prozession

Virgen de la Palma

Kirche von La Palma, Cádiz

Die Prozessionen in Cádiz

Wie in ganz Andalusien existiert auch in Cádiz eine Vielzahl an frommen und fleißigen Bruderschaften und Büßergruppen zur Vorbereitung und Durchführung der verschiedensten Prozessionen. Ich hatte das Glück, außerhalb der Semana Santa (Karwoche) zwei dieser beeindruckenden Umzüge beiwohnen zu dürfen. Unzählige Pfeifen, Trommeln, Trompeten und Hörner gaben dabei den Rhythmus vor …

Treffpunkt halb acht in meiner “Lieblings-Strandbar”?

Oder heute mal woanders? 🙂

Abendessen in Cádiz –

gerne ungezwungen, gerne im Freien – aber selten vor 21 Uhr!

La Noche – es wird Nacht in Cádiz. Ruhe kehrt ein in der Stadt.

Lebensmotto der Gaditanos?

“Weise ist der Mensch, der Dingen nicht nachtrauert, die er nicht besitzt, sondern sich der Dinge erfreut, die er hat!”

(Epiktet)

Vielen Dank für Ihr Interesse an Cádiz. Abschließend kann ich sagen, ich habe hier nicht nur eine coole “Lieblings-Strandbar” entdeckt, Cádiz selbst ist mir zu einer “Lieblingsstadt” geworden! 🙂

Mehr dazu hier:

Cádiz – im Wandel der Zeiten, Teil I

Cádiz – im Wandel der Zeiten, Teil II.

Cádiz – im Wandel der Zeiten, Teil IV, Die Kathedralen