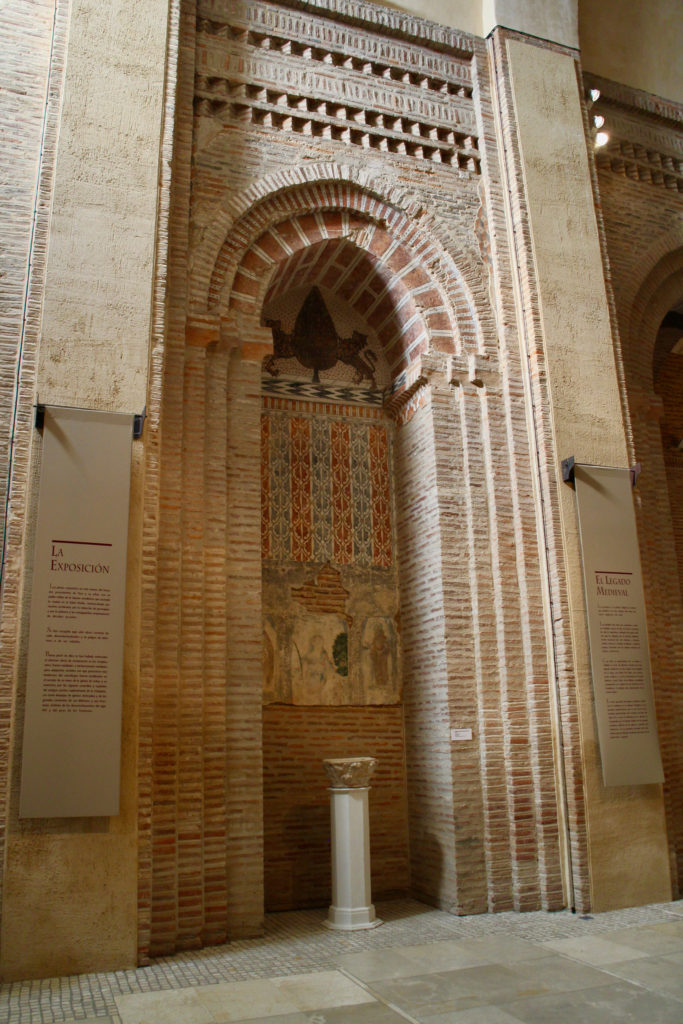

Colegiata de Santa María la Mayor, 12. Jh. (romanisch und gotisch)

Toro, diese kleine, sympathische spanische Stadt in der Region Kastilien-León, die fast vollständig unter Denkmalschutz steht, liegt inmitten einer berühmten Weinbauregion. Bekannt ist Toro aber nicht nur durch den süffigen, nahezu schwarzen Wein gleichen Namens (den bereits der Dichter Cervantes erwähnte), sondern durch eine prachtvolle Kathedrale – eine der am besten erhaltenen Kathedralen aus dem Hochmittelalter: Colegiata de Santa María la Mayor, 12. Jahrhundert

(Die Fotos lassen sich durch Anklicken vergrößern!)

Das dreischiffige Gebäude besitzt ein Querhaus und drei unterschiedliche Apsiden, die alle in Konsolenfriesen unterhalb der Dachtraufe enden. Auf beiden Seiten des Querhauses sowie oberhalb der Mittelapsis finden sich spätromanische Radfenster.

Stilistisch ähnelt die Kuppel der Kathedrale von Zamora und der alten Kathedrale von Salamanca. Wie letztere hat auch die Kathedrale von Toro eine doppelte Fensterordnung, während die Kathedrale von Zamora nur eine hat.

Baubeginn um 1160

Bereits um das Jahr 1160 wurde mit dem Bau einer Stiftskirche begonnen. Es war die Zeit Ferdinands II. von León, aus diesem Grund spricht man hier von der Stilform der “leonesischen Romanik”. Man findet sie auch in den alten Kathedralen von Zamora und Salamanca. Der Bau des Westteils zog sich fast hundert Jahre hin und endete im Jahr 1240 in den Stilformen der Gotik. Man vermutet, dass das gotische Westportal erst vom Ende des 13. Jahrhunderts stammt. Der komplette Bau, aber vor allem der Vierungsturm, ist in der Vergangenheit wiederholt restauriert worden.

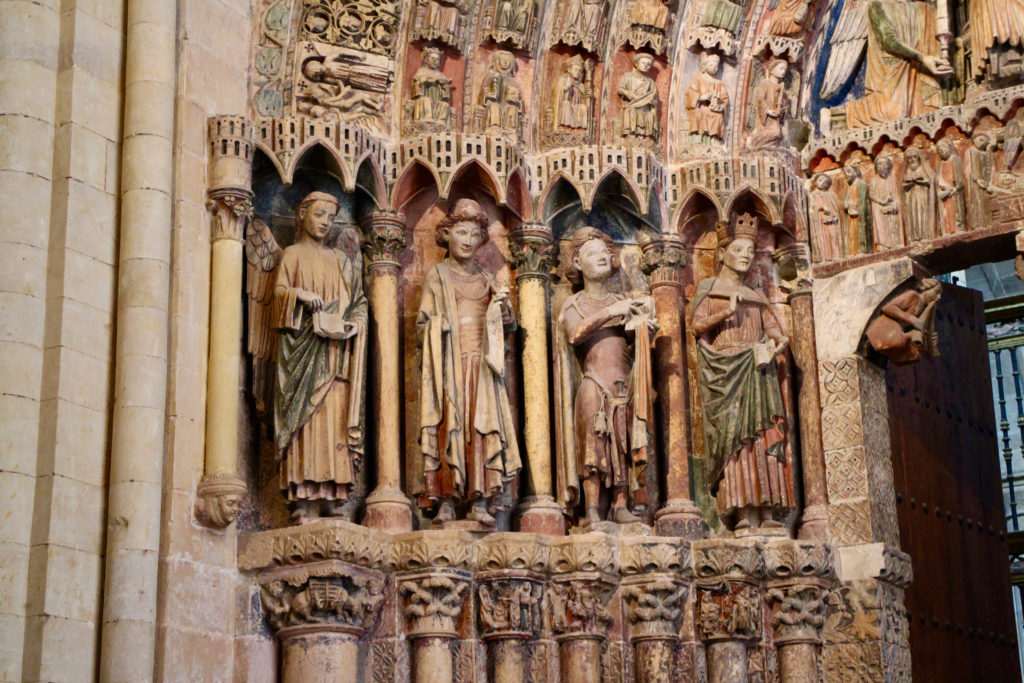

Die interessantesten Figuren

links: Kopf des Paulus

Maria Magdalena

Schwangere Maria

Romanische Madonna

Madonna mit Kind

Der Grüne Mann in Rosa

Der Heilige Andreas

Mir unbekannter Heiliger

Das im Inneren der Kathedrale liegende Gotische Westportal

(Portada de la Majestad)

zählt zu den bedeutendsten Leistungen der spanischen Gotik.

Das prachtvolle Portal ist um 1290 entstanden, die farbige Fassung stammt aus dem 18. Jahrhundert, hat sich jedoch an den mittelalterlichen Vorbildern und vorhandenen Farbspuren orientiert. Im Zentrum steht Maria, die bereits als Himmelskönigin am Trumeaupfeiler des Portals mit dem Jesuskind auf dem Arm erscheint (s. nächstes Foto). Im Portalgewände finden sich Darstellungen von alttestamentlichen Königen und Propheten

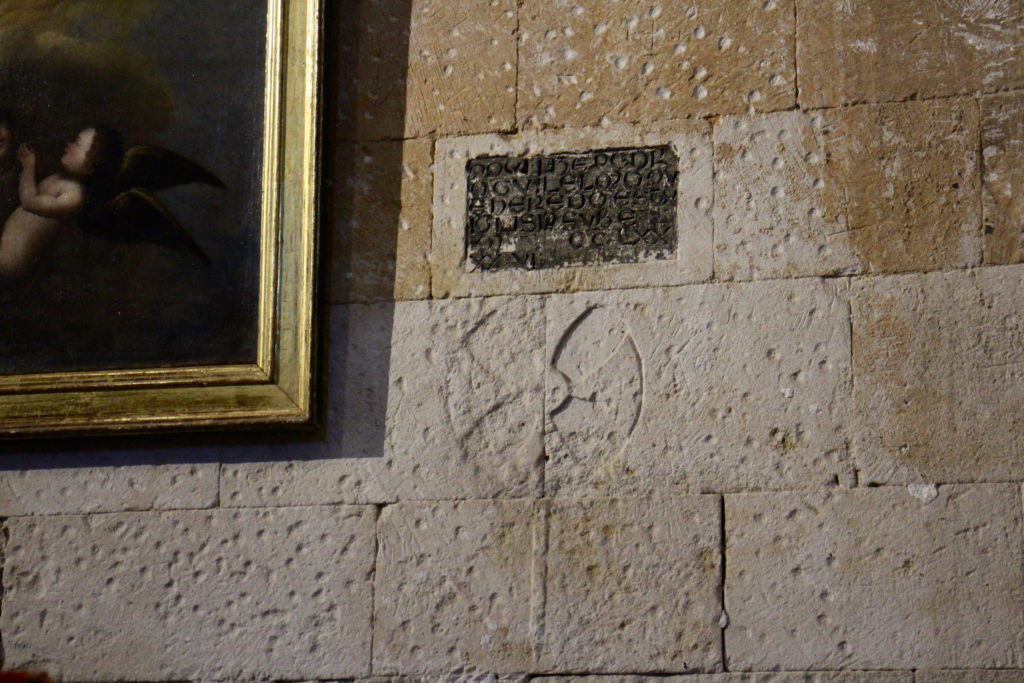

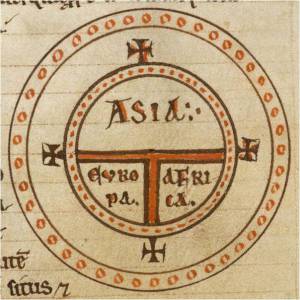

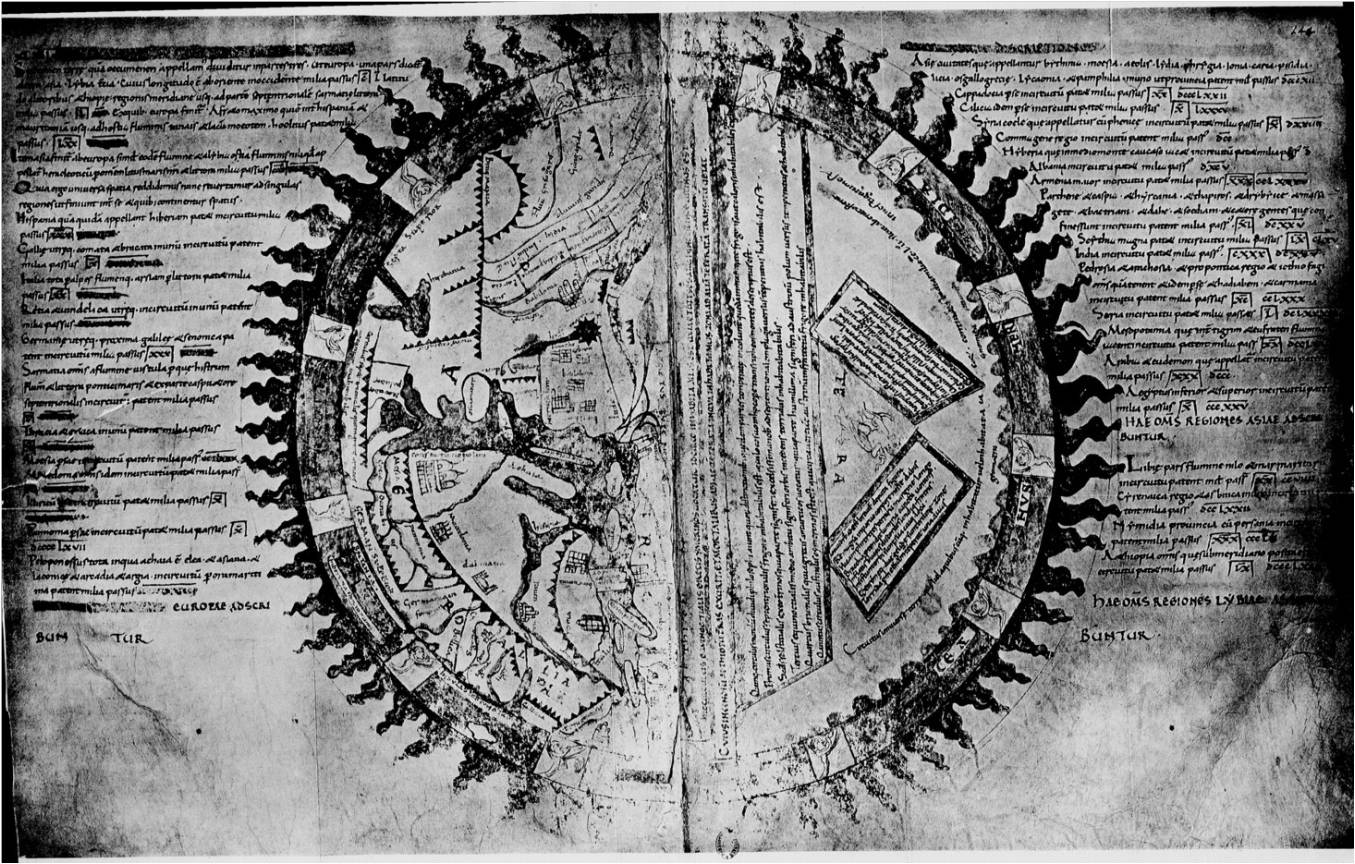

Vorhandene Ordenskreuze – Ritterorden

(zum Vergrößern bitte anklicken!)

“Madonna mit der Fliege”

Neben der “Schwangeren Maria” befindet sich eine weitere Kuriosität in der Kathedrale von Toro: Das Gemälde eines unbekannten flämischen Malers mit dem Titel “Virgen Mosca”. Es zeigt die Jungfrau mit einer sehr weltlichen Fliege auf dem Gewand. (Rotes Gewand, Kniebereich).

Im Vordergrund des Gemäldes befindet sich die Heilige Katharina von Alexandrien (das Schwert zu ihren Füßen, mit dem sie der Legende nach enthauptet wurde.) Sie trägt jedoch das Gesicht der Königin Isabella von Kastilien. Bei der Dame links oben könnte es sich um eine Abbildung der Maria Magdalena handeln, weil vor ihr ein wertvolles Salbgefäß steht, und über ihr eine Abbildung des Turmes “Magdala”. (Magdala heißt auf aramäisch “Turm”).

Der Mönch oder der Gelehrte rechts oben, der die Königin im Blick hat, ist bislang nicht identifiziert. Womöglich handelt es sich um ihren langjährigen Berater Abraham Senior, der den Titel Rab do la Corte trug, Hofrabbi von Kastilien.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

INTERESSIERT AM GRÜNEN MANN? Dann klicken Sie bitte hier!

LESEN hält wach, garantiert!

“Abkehr”, Thriller (Romanschauplätze: Deutschland, Frankreich, Spanien, Italien und Marokko

“Adieu, Marie! – Die Briefe” (Historisch: Rennes-le-Château-Roman 2)

Zurück zu: Autorin/Vita – Romane